Les activités 2017

du CEV et de ses membres

|

Cercle

d'Études Vernonnais

Les activités 2017 du CEV et de ses membres |

|

| Accueil CEV

Activités Historique Cahiers Vernon Bureau |

| Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet

Août Septembre

Octobre

Novembre

Décembre |

| Janvier |

|---|

| Février |

|

"Le bouddhisme et les routes de la soie"

C’est aux VIe-Ve siècles av. J.-C.

que le prince Siddharta Gautama

fonde le bouddhisme à la suite de son illumination à Kapilavastou

(Népal) et de son sermon de Bénarès (Inde). De là, cette philosophie va

se diffuser, très lentement, vers le Nord-Est puis, empruntant les «

Routes de la soie », vers l’Est et la Chine. La progression se fera par

étapes mais restera cependant toujours très difficile à cause de

l’opposition des milieux taoïstes et, surtout, confucéens proches de

l’empereur et de la cour. Depuis les monts du Pamir, en pérégrinant à

travers l’oasis de Khashgar, le désert du Takla-Makan et la dépression

de Turfan, nous atteindrons enfin Xian, capitale historique de la Chine

du Moyen Âge.

|

| Monsieur Henri Loffet, docteur en égyptologie, vient de réaliser une exposition au Scriptorial d'Avranches consacrée aux voyageurs normands partis autrefois à la découverte de l'Égypte. Il a parcouru à plusieurs reprises les "routes de la soie" dont il a rapporté de nombreuses photographies qui illustreront sa conférence. | |

Jeudi 23 février 20 h 30 - Espace Philippe-Auguste de Vernonconférence de France Poulain, architecte des Bâtiments de France en chef."Les églises de l'Eure

ont leur

spécificité dans l'histoire de France. |

|

| Trop

souvent les églises de l'Eure disparaissent derrière l'image du

département : celui d'un lieu rural, mal aimé et disposant de peu de

richesses. Ainsi, il n'aurait été que le réceptacle de quelques nouveautés architecturales mais jamais au début d'un style ou d'un courant. Il est vrai que les églises de l'Eure - 760 en activité et 165 hors culte - utilisent ou sont ornées de dispositifs architecturaux ou stylistiques que l'on peut retrouver dans les départements voisins. Pour autant, leur agrégation ou leur disposition sont originaux et ont été bien préservés dans l'Eure. En effet, le département n'est pas fait que de franges ; il a aussi été central et a su utiliser des matériaux, des formes ou des spécificités pour se créer une image bien à lui qui mérite d'être mieux connue. La conférence de France Poulain, architecte des Bâtiments de France en chef, qui a dirigé récemment un ouvrage sur Les églises de l’Eure à l’épreuve du temps, vise à mettre en évidence les dispositifs architecturaux qui sont "eurois" ou qui participent "de l'identité de l'Eure. |

|

|

Cline,

grison, tuiles et voûtes lambrissées : les églises de l’Eure

Comment passionner un auditoire à propos de mortier, de grès ferrugineux ou de graffitis ? Madame France Poulain, architecte des Bâtiments de France en chef, y est parvenu avec brio. Docteur en aménagement, en urbanisme et en études urbaines, chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Eure, elle a tenu en haleine une assistance particulièrement nombreuse venue à l’invitation du C.E.V. le 23 février. Abondamment illustrée, sa conférence répondait à cette question : existe-t-il un style eurois, une spécificité des églises de l’Eure ? Les édifices religieux représentent 40% du patrimoine architectural de notre département, avec 760 églises en activité et 165 désaffectées sous la Révolution, et, pour en détailler les caractéristiques, France Poulain a choisi une approche technique simple mais fort éclairante : les matériaux utilisés pour les murs et les toitures, les graffitis, les structures en colombage, les voûtes. |

|

|

Nous

avons pu d’abord suivre l’utilisation des ressources locales pour la

construction des murs, dont la cline, ce résidu des laitiers de

fonderie, le grison, un poudingue de silex et d’argile ferrugineuse,

qui durcit par oxydation, et qui ne fut plus utilisé après le 12e

siècle, le grès ou le calcaire de la vallée de la Seine, notamment

celui extrait des carrières de Vernon. Or, qu’il s’agisse des 56

édifices pré-romans et romans précoces construits entre 950 et 1050

(d’Aizier à Rugles, en passant par Caillouet-Orgeville ou Colleville)

ou des tours-clochers en grès comme à Montreuil-l’Argillé ou

Saint-Laurent-des-Grès, on ne peut définir de spécificité euroise.

Ainsi, le grison se retrouve en Eure-et-Loir et jusque dans la Sarthe,

les têtes sculptées sur grès de la Renaissance ou les tombes

anépigraphes existent aussi en Seine-Maritime, le calcaire a été

massivement exporté à Paris. Quant aux graffitis, ils sont présents

dans tout le bassin parisien. |

| À ce

propos, connaissiez-vous

« l’aspirine des croyants » ? il s’agit de la poudre de pierre

récupérée en creusant le graffiti et absorbée en guise de panacée,

puisqu’elle provient d’une pierre d’église, et donc consacrée… Quid des colombages ? en réalité, ces éléments de structure n’étaient pas destinés à être vus, car considérés chez nous comme n’étant pas assez prestigieux, contrairement aux églises de Champagne-Ardennes. On les trouve donc surtout dans les tours-clochers, comme à Guitry. Présentes dans 80% des églises de l’Eure, de Launay à Etrépagny, d’Amecourt à Saint-Pierre de Cormeille, les voûtes lambrissées, souvent décorées au pochoir, plus rarement avec des peintures historiées, sont présentes dans tout le grand Ouest. Terminant ce fascinant parcours, après un passage par les arbres sacralisés et les ifs des cimetières, France Poulain évoqua les toitures. Elles étaient initialement en bois, tels les bardeaux de chêne de Saint-Pierre-de-Cernières. L’ardoise n’a été utilisée qu’à partir du 19e siècle, et c’est à la tuile que l’on eut recours. Elle est donc le matériau historique privilégié. Notons que l’on ne doit pas confondre clocher tordu et clocher tors, délibérément édifié comme tel. Il en existe 200 en Europe, et, hosannah !, l’Eure en possède un, à Saint-Aubin-sur-Gaillon. La démonstration fut convaincante : l’agrégation ou la répartition des dispositifs architecturaux et stylistiques dans les églises sont originaux et ont été bien préservés dans l'Eure. En effet, le département n'est pas fait que de franges ; il a aussi été central et a su utiliser des matériaux, des formes ou des spécificités pour se créer une image bien à lui qui mérite d'être mieux connue. On l’aura compris, l’examen de ces matériaux et structures, souvent millénaires, conduit à poser la question de la restauration. France Poulain souligne que « faire bien ne veut pas dire faire beau ». Il s’agit de respecter ces bâtiments admirablement conçus qui ont résisté aux outrages du temps et, en étant attentif à leurs micro-spécificités, de lutter contre la tentation de les remodeler à notre goût. Pour poursuivre l’enquête, on ne peut qu’inviter les personnes intéressées à lire le blog francepoulain.com, ainsi que premier-age-roman-normand blogspot.com, tenu par l’archéologue Nicolas Wasylyszyn, présent lors de la conférence, la page Facebook vouteslambrissees et le tout récent ouvrage dirigé par France Poulain, Les églises de l’Eure à l’épreuve du temps (éditions des Étoiles du Patrimoine, 2015). GG |

|

| Mars |

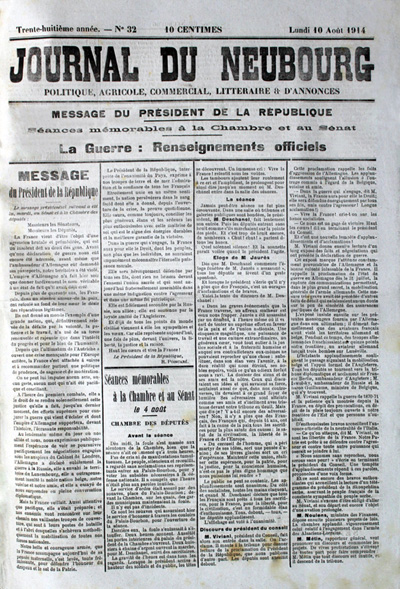

Jeudi 23 mars 20 h 30 - Espace Philippe-Auguste de Vernonconférence de Claude Cornu"La presse dans l’Eure, des origines à nos jours" |

|

|

La naissance de la presse

locale dans l’Eure a été freinée par la proximité de Paris et de Rouen,

qui diffusent leurs journaux dans le département. Les premières

tentatives de journaux politiques, sous le Directoire, tournent vite

court. Par la suite, les contraintes imposées à la presse politique par

les régimes dynastiques successifs (cautionnement, droit de timbre,

autorisation préalable, menaces de sanctions…) constituent un obstacle

difficilement franchissable. Longtemps, les périodiques imprimés dans

l’Eure sont pour l’essentiel de simples feuilles d’annonces. Sous le

Second Empire, il n’existe qu’un seul journal politique, soutien

indéfectible du régime, le Courrier de l’Eure. Il faut attendre la

toute fin du régime pour voir, à la faveur d’une relative

libéralisation de la presse, l’apparition de journaux d’opposition.

Les années 1940-1944 entraînent une réduction drastique du nombre de journaux et ceux qui continuent à paraître doivent se plier aux consignes de l’occupant, quand, comme certains, ils n’appellent pas ouvertement à la collaboration. La presse autorisée peut certes ruser avec la servitude, mais la résistance n’est possible que dans la clandestinité. La Libération voit la renaissance d’une presse libre, non sans difficultés, la pénurie de papier ne permettant qu’à un petit nombre de journaux de reparaître dans un premier temps. Mais bientôt tous les titres doivent faire face à la concurrence d’autres médias. Aujourd’hui, où les rares titres qui subsistent appartiennent tous au même groupe et peinent à conserver leurs lecteurs, comment ignorer les menaces qui pèsent sur l’écrit ? C’est Claude Cornu, un des animateurs de la Société d’études diverses de Louviers, brillant conférencier, qui présentera cette histoire longue de plus de deux siècles. |

Malgré

le vernissage de l’exposition « Tintamarre ! » au musée des

Impressionnismes, malgré la pluie, un public nombreux s’était déplacé

pour écouter la conférence de Claude Cornu sur « la presse dans l’Eure,

des origines à nos jours ». L’un des principaux animateurs de la

Société d’Études Diverses de Louviers, agrégé de lettres classiques,

docteur en histoire, celui-ci a régalé l’auditoire pour sa 6e

conférence devant le CEV. Parfaitement construit, remarquablement

informé, élégamment formulé, son magistral exposé suivit un ordre

chronologique pour distinguer trois époques depuis l’apparition sous la

Révolution de la presse dans le département. Malgré

le vernissage de l’exposition « Tintamarre ! » au musée des

Impressionnismes, malgré la pluie, un public nombreux s’était déplacé

pour écouter la conférence de Claude Cornu sur « la presse dans l’Eure,

des origines à nos jours ». L’un des principaux animateurs de la

Société d’Études Diverses de Louviers, agrégé de lettres classiques,

docteur en histoire, celui-ci a régalé l’auditoire pour sa 6e

conférence devant le CEV. Parfaitement construit, remarquablement

informé, élégamment formulé, son magistral exposé suivit un ordre

chronologique pour distinguer trois époques depuis l’apparition sous la

Révolution de la presse dans le département.

Ce fut d’abord le temps des

feuilles d’annonces, jusqu’à la fin du

second Empire. Il y eut certes cinq éphémères journaux

politiques au

temps du Directoire, dont le plus important, le Bulletin de l’Eure,

imprimé à Évreux par Jean-Baptiste Touquet de décembre 1796 à avril

1798, avec ses 140 numéros au format in-8°, et qui fut interdit pour

cause de critique anti-gouvernementale. S’ensuivit une période de dix

années sans presse, avant que n’apparaissent en 1808 les Affiches,

annonces et avis divers du département de l’Eure, suivies aux Andelys

ou à Louviers d’autres publications consacrées quasi exclusivement à

ces informations légales et administratives. Si elles intègrent

progressivement nouvelles locales et feuilletons, elles ne parlent

jamais de politique. Diffusées par abonnement, elles tirent à quelques

centaines d’exemplaires. Rare, la presse politique, quant à elle, a le

plus souvent une existence brève dépendante des variations de la

législation. Il est vrai que, peu urbanisé, le département est de

surcroît victime de la proximité de Paris et de Rouen, où est publié le

Journal de Rouen. Ainsi, on ne compte qu’un seul journal républicain en

mars 1848, qui s’arrête en février 1849. En revanche, le conservateur

Courrier de l’Eure, avec ses 2000 abonnés, paraît de 1841 à 1919. Grâce

à l’assouplissement de la loi sur la presse en 1868, naît le

républicain Progrès de l’Eure, puis ce sera en 1870 L’Eure, de tendance

orléaniste.

Deuxième époque : la IIIe République ou l’âge d’or de la presse départementale. Loi de 1881, progrès de l’alphabétisation, intensité de la vie politique, tout favorise une floraison de journaux politiques, où commencent à exercer rédacteurs et journalistes, alors qu’autrefois le  directeur tenait bien souvent seul la plume.

En 1914, on ne compte

pas moins de 40 titres, dont 22 de droite, avec, pour une population de

320 000 habitants et 93 000 électeurs, un tirage cumulé de 65 000

exemplaires, y compris les 10 000 de L’Industriel de Louviers et de ses

publications sœurs. Il s’agit pour la plupart d’hebdomadaires à 4 pages

: la première est consacré à la politique intérieure et étrangère, en

pages 2 et 3 on trouve les nouvelles locales, la dernière est vouée à

la réclame et, au besoin, aux horaires des trains. Claude Cornu en a

commenté le détail tout en mettant en évidence la presse vernonnaise. À

droite, Le Réveil de Vernon, qui tire à 500 ; du côté républicain de

gauche, le Journal de Vernon (600) ; les radicaux ont Le Républicain de

Vernon, dirigé par le maire Adolphe Barette (800). Dans l’ensemble,

même si la feuille radicale est radicalement hostile à la droite et

anticléricale, cette presse est plutôt modérée, et les journaux

socialistes ne durent guère. La Grande Guerre porte un coup d’arrêt à

cette situation florissante : mobilisation et difficultés économiques

ne laissent survivre que 21 journaux, soumis bien entendu à la censure.

Une commission locale comprenant un officier et un civil (à Vernon il

s’agit du maire Émile Steiner) veille à effacer toute indication

militaire susceptible d’aider l’ennemi, toute information diplomatique

éventuellement gênante, toute phrase pouvant ébranler la cohésion

nationale. On appelle « échoppage » ce grattage, qui laisse un blanc à

l’impression définitive. S’ajoute évidemment à ce contrôle

l’autocensure. Maintenir l’union sacrée, rassurer, ne pas parler des

pertes ou des grèves : la presse est au service de la patrie, même si

la durée de la guerre infléchit un peu le discours. Pour attentive

qu’elle soit, la censure n’en reste pas moins relativement mesurée :

seul un numéro sur vingt environ est affecté. À la fin de 1918,

plusieurs titres renaissent, mais ils ne seront que 34 en 1939, la

crise économique ayant frappé malgré l’augmentation du tirage (100

000). Il faut noter un net changement d’orientation politique en faveur

de la droite. Ainsi le Journal de Vernon vire de bord, ainsi que Le

Républicain de Vernon. Cependant, en 1930 est créé par Victor Petit Le

Démocrate de Vernon, qui s’affiche comme républicain. directeur tenait bien souvent seul la plume.

En 1914, on ne compte

pas moins de 40 titres, dont 22 de droite, avec, pour une population de

320 000 habitants et 93 000 électeurs, un tirage cumulé de 65 000

exemplaires, y compris les 10 000 de L’Industriel de Louviers et de ses

publications sœurs. Il s’agit pour la plupart d’hebdomadaires à 4 pages

: la première est consacré à la politique intérieure et étrangère, en

pages 2 et 3 on trouve les nouvelles locales, la dernière est vouée à

la réclame et, au besoin, aux horaires des trains. Claude Cornu en a

commenté le détail tout en mettant en évidence la presse vernonnaise. À

droite, Le Réveil de Vernon, qui tire à 500 ; du côté républicain de

gauche, le Journal de Vernon (600) ; les radicaux ont Le Républicain de

Vernon, dirigé par le maire Adolphe Barette (800). Dans l’ensemble,

même si la feuille radicale est radicalement hostile à la droite et

anticléricale, cette presse est plutôt modérée, et les journaux

socialistes ne durent guère. La Grande Guerre porte un coup d’arrêt à

cette situation florissante : mobilisation et difficultés économiques

ne laissent survivre que 21 journaux, soumis bien entendu à la censure.

Une commission locale comprenant un officier et un civil (à Vernon il

s’agit du maire Émile Steiner) veille à effacer toute indication

militaire susceptible d’aider l’ennemi, toute information diplomatique

éventuellement gênante, toute phrase pouvant ébranler la cohésion

nationale. On appelle « échoppage » ce grattage, qui laisse un blanc à

l’impression définitive. S’ajoute évidemment à ce contrôle

l’autocensure. Maintenir l’union sacrée, rassurer, ne pas parler des

pertes ou des grèves : la presse est au service de la patrie, même si

la durée de la guerre infléchit un peu le discours. Pour attentive

qu’elle soit, la censure n’en reste pas moins relativement mesurée :

seul un numéro sur vingt environ est affecté. À la fin de 1918,

plusieurs titres renaissent, mais ils ne seront que 34 en 1939, la

crise économique ayant frappé malgré l’augmentation du tirage (100

000). Il faut noter un net changement d’orientation politique en faveur

de la droite. Ainsi le Journal de Vernon vire de bord, ainsi que Le

Républicain de Vernon. Cependant, en 1930 est créé par Victor Petit Le

Démocrate de Vernon, qui s’affiche comme républicain. Troisième phase : le temps des épreuves. Sous l’Occupation, de nombreux journaux disparaissent et la surveillance de l’occupant est très sévère. Tous les articles doivent lui être soumis, et il impose l’insertion d’informations et de textes de propagande. En dehors d’une presse résistante clandestine, comme Porte normande à partir d’octobre 1943 ou les 27 numéros entre 1942 et 1944 du Patriote de l’Eure, organe du Front national dirigé par le parti communiste, les journaux se partagent entre ceux qui prennent leurs distances, parfois subtilement, mais qui prennent le risque de l’interdiction (Le Démocrate de Vernon est interdit en octobre 1943 et son directeur Robert Laurence déporté) et ceux qui choisissent la collaboration. Dès après la Libération, tous les journaux sont suspendus,sauf les clandestins qui peuvent paraître au grand jour, et doivent passer devant une commission chargée d’examiner leur attitude sous l’Occupation. L’épuration fut assez clémente. La reparution doit faire l’objet d’une autorisation de ministère de l’Information et 10 journaux en bénéficient. Des publications changent leur titre : Le Démocrate de Vernon devient Le Démocrate vernonnais. Le 28 février 1947, une nouvelle loi met fin à cette obligation d’autorisation. Hélas, cette liberté retrouvée sera contrariée par le début des disparitions de journaux, fortement accélérée par la crise des années 1970 qui affecte toute la presse écrite. Aujourd’hui, à l’ère du numérique et du règne de l’image, il ne reste que 6 journaux départementaux (9 avec les éditions annexes), appartenant à la même filiale du groupe Ouest-France, et dont la diffusion est inférieure à ce qu’elle était en 1939. Une conférence particulièrement instructive

donc, passionnante de bout

en bout et donnant à réfléchir. Ajoutons qu’était en vente un ouvrage

dirigé par Claude Cornu et publié en 2012 par le musée de Louviers et

les éditions Point de vue : Pierre Mendès-France, un homme d’État

républicain.

GG

|

| Avril |

Conférence "La maladie de Lyme"

par

William Tolsma, membre du CEV |

|

|

Musée de Vernon, le samedi 29

avril à 15 h "La Seine à Vernon, les loisirs au fil de l'eau" Jean Baboux Vice président du CEV |

| Mai |

|

| Vendredi 12 mai à 20 h 30 -

Espace Philippe-Auguste de Vernon conférence de Roger Barrette, historien québécois L’influence de Charles De Gaulle et de ses successeurs sur le rayonnement international du Québec (1940-2016) |

|

LE

QUEBEC ET LA FRANCE, DE DE GAULLE A AUJOURD’HUI

Cinquante ans…

cinquante ans déjà que le général De Gaulle

prononça, du balcon de l’Hôtel de ville de

Montréal, le célèbre

« Vive le Québec libre ! ».

Le vendredi 12 mai – jour choisi en

fonction de l’emploi du temps chargé du conférencier en pleine tournée

dans notre pays – le CEV recevait pour évoquer les liens entre la «

Belle Province », De Gaulle et la France l’historien

québécois Roger Barrette, lequel a peut-être un lointain lien

de parenté avec Adolphe Barette qui fut maire de Vernon à la fin du

XIXe siècle.   Dans un exposé clair, bien agencé, abondamment illustré, y compris par des extraits de film, Roger Barrette a rappelé que De Gaulle s’est toujours intéressé à nos cousins de l’ancienne Nouvelle France (1608-1763), qui représentent toujours 80% des 8,3 millions d’habitants de cette province grande comme trois fois la France. Dès le 1er août 1940, il leur lance un appel via la BBC, et se il rend à Québec et Montréal les 11 et 12 juillet 1944. Devenu président de la République, il y retourne les 21 et 22 avril 1960, puis reçoit le Premier ministre Jean Lesage le 5 octobre 1961. Le fameux voyage de 1967 apparaît donc bien comme la conséquence en forme d’apothéose d’une réflexion longuement mûrie sur la spécificité et l’évolution du Québec, la solidarité à exercer avec une minorité francophone dans un Canada majoritairement anglophone, les liens nécessaires que la France doit nouer avec ce qui doit devenir un « Ètat français d’Amérique », formule utilisée par De Gaulle le 15 mai 1963. En juillet 1967, pour éviter de se rendre directement à Ottawa comme l’exigeait le gouvernement fédéral, De Gaulle prend le bateau : 8 jours de mer, 4 jours au Québec, 270 km le long du « Chemin du roi ». Un voyage triomphal, qui aurait dû se conclure par une visite officielle à Otta  wa,

annulée en raison du

scandale provoqué par l’allocution du 24 juillet restée dans toutes les

mémoires. Le lendemain, lors du dîner d’apparat offert par

la ville de Montréal

à l’Hôtel de ville, balayant superbement «

tout ce qui grouille, grenouille, scribouille », De Gaulle

qualifia ce moment d’exception de «

choc » permettant d’aller « au fond des choses

». Tout cela venait bien de loin… wa,

annulée en raison du

scandale provoqué par l’allocution du 24 juillet restée dans toutes les

mémoires. Le lendemain, lors du dîner d’apparat offert par

la ville de Montréal

à l’Hôtel de ville, balayant superbement «

tout ce qui grouille, grenouille, scribouille », De Gaulle

qualifia ce moment d’exception de «

choc » permettant d’aller « au fond des choses

». Tout cela venait bien de loin…

Dès le milieu des années 1960, une « guerre de vingt ans » oppose

l’Ètat fédéral canadien et le Québec, dans laquelle se trouve impliquée

la France, soucieuse de ne pas s’opposer trop violemment au Canada –

notamment durant le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, très

hostile à la politique française – tout en entretenant et

développant la relation privilégiée avec le Québec. De Pompidou à

Chirac, malgré quelques péripéties, bien détaillées par Roger Barrette,

les accords et les échanges, tant économiques que culturels, se

multiplient. La France est ainsi devenue le 3e investisseur au Québec,

10 000 étudiants français y poursuivent leurs études, et le Québec

tient toute sa place en tant que gouvernement participant dans les

instances de la Francophonie. Cette conférence de belle tenue, fort

éclairante, a ravi un auditoire un peu moins nombreux que d’ordinaire,

mais très attentif et qui a ainsi (re)découvert une tranche d’histoire

particulièrement chère à nos deux peuples. (GG)

|

| Juin |

| Septembre |

| Jeudi 28 septembre 20 h 30 -

Mairie de

Vernon (Salle des mariages) conférence d'Yves Le Maner 1917, l'impasse sur le front ouest |

|

Présentation de la conférence Malgré l’ampleur des pertes enregistrées au cours de l’année 1916 à Verdun et dans la Somme, 1917 est à nouveau marquée par de grandes offensives britanniques et françaises qui, toutes, aboutissent à des échecs sanglants : Arras, le Chemin des Dames, Passchendaele, Cambrai… C’est Yves Le Maner, agrégé d’histoire, ancien directeur du Centre d’Histoire et de Mémoire du Nord–Pas-de-Calais (La Coupole, Saint-Omer), membre du Conseil scientifique de la mission nationale du Centenaire de la Première Guerre mondiale, qui viendra nous parler de cette année terrible. Le récit de ces tragédies, appuyé sur des photographies d’archive provenant de fonds français, allemands, britanniques, canadiens et australiens, nous replongera dans l’enfer des combats de la Grande Guerre, le premier conflit industrialisé de l’Histoire. Résumé de la

conférence

Délocalisée dans la salle des mariages de l’Hôtel de ville de

Vernon pour cause de travaux à l’Espace Philippe-Auguste, comme le sera

également celle de novembre, la conférence de M. Yves Le Maner sur

« L’année 1917 sur le front

ouest » a attiré un public nombreux,

lequel a été comblé. Avant la conférence, Jean Pouëssel, président du

CEV, a

rappelé la tenue du 18 au 21 octobre du congrès de Vernon-Giverny de la

Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Normandie et a

fait

appel aux bénévoles pour aider à la bonne marche de ses activités,

notamment le

concert à la collégiale du vendredi 20. Agrégé

d’histoire, ancien directeur de la Coupole à

Saint-Omer, actuellement conseiller scientifique auprès de la Mission

nationale

du Centenaire de la Première Guerre mondiale, Y. Le Maner, à l’aide

d’archives

photographiques souvent inédites et particulièrement frappantes, a brillamment détaillé les opérations

militaires de cette année terrible, qui fournit largement sa part aux

3 500 000 morts en quatre ans sur le front ouest. Rappelant

d’abord

la situation après les batailles de 1916 (Verdun, la Somme) qui place

les

belligérants dans une impasse stratégique, et l’échec des

tentatives de paix, il a détaillé la terrifiante succession

d’offensives et

d’échecs sanglants qui scande l’année 1917 sur le front ouest. La

guerre

sous-marine à outrance engagée par l’Allemagne et ses 150 U-Boote

échoue à

partir de juin.

|

| Octobre |

| Du 18 au

21 octobre 2017, Vernon et Giverny ont accueilli le 52ème congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie, organisé par la fédération (FSHAN ) et le CEV Frontières, obstacles, franchissements en Normandie. |

||

|

conférence de M. Thierry Lentz Mercredi 18 octobre à 20 h30 au cinéma théâtre Entrée libre et gratuite "Géopolitique et frontières européennes à l’époque de Napoléon." Concert à la collégiale de Vernon. Vendredi 20 octobre à 20 h 30 à la collégiale Entrée libre et payante (12 €) Chorus semper viret et quatuor saxophone Arthésis de Rouen |

|

UNE GRANDE LEÇON D’HISTOIRE : UNE GRANDE LEÇON D’HISTOIRE : LA CONFÉRENCE DE THIERRY LENTZ DU 18 NOVEMBRE 2017 GÉOPOLITIQUE DES FRONTIÈRES DE L’EMPIRE NAPOLÉONIEN Après la présentation de Jean Pouëssel, président du CEV, Thierry Lentz a exprimé sa joie de participer ainsi à l’activité de sociétés savantes vivantes et rappelé que l’histoire était une belle matière pour les hommes libres. Puis, reprenant une formule de Napoléon, « L’histoire des nations s’inscrit  dans leur géographie », il a entrepris dans un premier temps de

présenter sous l’angle de la géopolitique la carte de l’Europe en 1789.

dans leur géographie », il a entrepris dans un premier temps de

présenter sous l’angle de la géopolitique la carte de l’Europe en 1789.La France y occupe une place prédominante (on rappellera qu’avec sa possession de Saint-Domingue elle fournit un tiers de la production mondiale de sucre, une richesse économique considérable (à laquelle s’ajoute la moitié du café et du coton produits alors dans le monde), avec l’Autriche et la Russie. La Prusse joue également un rôle important. Quant à l’Angleterre, elle est tournée vers le commerce mondial plus que vers l’Europe. Des forces profondes se manifestent, qui seront le moteur de vingt années de guerres, guerres qui se seraient vraisemblablement produites, même sans la Révolution et l’Empire, lesquels en précipitent et exacerbent néanmoins le déroulement. Il suffit de constater comment Russie, Autriche et Prusse se partagent la Pologne, qui disparaît totalement en 1795. Deux conceptions de la diplomatie européenne s’affrontent alors : un équilibre entre les puissances continentales, prôné par l’Angleterre depuis les traités d’Utrecht de 1713, équilibre dynamisé par le commerce dominé par les Britanniques ; un système européen, dominé par la France, dont Napoléon sera le cham  pion, qui en hérite de la

Révolution. pion, qui en hérite de la

Révolution.La carte de l’Empire à son apogée en 1812 montre la place des 134 départements français, qu’entourent les royaumes frères (Westphalie, Espagne, Naples) et les alliés (les 34 États de la Confédération du Rhin, la Confédération helvétique, le Danemark, le grand-duché de Varsovie) auxquels on peut ajouter l’Autriche (alliance matrimoniale) et la Russie (entrevue de Tilsit), le tout entouré par le blocus continental destiné à asphyxier économiquement l’Angleterre. Cependant, la grande erreur de Napoléon consiste en  ses changements d’alliance (trois fois en quatorze ans) et

surtout dans sa conception des traités où il refuse de donner des compensations à ses partenaires. Si momentanément la Russie est matée,

la Prusse réduite, l’Autriche renvoyée vers l’Est européen, tout est

ainsi fragilisé et ces États vont vite revenir à une politique servant

leurs intérêts, intérêts qui sont les mêmes depuis le XVIIIe siècle.

Ainsi le système ne tient que par Napoléon seul. ses changements d’alliance (trois fois en quatorze ans) et

surtout dans sa conception des traités où il refuse de donner des compensations à ses partenaires. Si momentanément la Russie est matée,

la Prusse réduite, l’Autriche renvoyée vers l’Est européen, tout est

ainsi fragilisé et ces États vont vite revenir à une politique servant

leurs intérêts, intérêts qui sont les mêmes depuis le XVIIIe siècle.

Ainsi le système ne tient que par Napoléon seul.La carte de 1815 telle qu’elle est redessinée par le congrès de Vienne, ou plutôt le concert des quatre grands vainqueurs (Angleterre, Autriche, Prusse et Russie) qui dominent les 105 délégations, procède de la création d’un droit international moderne et de l’harmonisation des intérêts. Ainsi, on abolit la traite négrière et on internationalise de nombreux fleuves. La France se voit désormais entourée de puissances moyennes : Pays-Bas, États allemands, Suisse neutralisée, Piémont, Espagne rendue aux Bourbons. On a donc une carte simplifiée, montrant les zones d’influence respectives, soit par annexion soit par tutelle exercée.

À l’évidence, l’Angleterre a gagné, non seulement parce qu’elle annexe des territoires qui sont autant de bases navales (Heligoland, Malte) mais aussi et surtout parce que sa conception de l’équilibre européen a triomphé. La France ne pourra plus jamais mener une grande politique étrangère sans l’aval d’Albion. Cette victoire était prévisible, d’une part en raison de la domination anglaise sur les mers, d’autre part et peut-être plus sûrement encore, par l’or qui ne cesse d’affluer. L’Angleterre a pu emprunter sept fois la masse monétaire mondiale. Après un tel triomphe, l’Angleterre ira tout au long du XIX siècle vers une forme de désintérêt pour l’Europe, qu’elle continue de surveiller cependant, privilégiant le grand large, ses colonies, son commerce. La démonstration lumineuse de Thierry Lentz a suscité l’enthousiasme du public et, avant de signer ses ouvrages, l’orateur a répondu avec clarté et précision à plusieurs questions (notamment sur la Pologne, le Blocus continental, Bernadotte, le rôle de Talleyrand au congrès de Vienne). |

| Mercredi

18 octobre |

Jeudi

19 octobre |

Vendredi

20 octobre |

Samedi

21 octobre |

| 9 h 30

Accueil des participants au musée des Impressionnismes de Giverny. 10 h 15 Ouverture du congrès, discours 11 h Conférence inaugurale, Bruno NARDEUX, Docteur en histoire. La frontière nord du Vexin normand et la forêt de Lyons au XIIe siècle. 12

h Fin

* * *

La frontière maritime13 h 30 Paul LABESSE Amys du Vieil Eu Histoire des délimitations entre Mers et Le Tréport. 14 h Daniel HÉLYE Société des antiquaires de Normandie La défense du littoral ouest du Cotentin (Pontorson-Portbail) entre le XIe et le XVIIIe siècle. 14 h 30 Jean POUËSSEL Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche Les menaces sur la frontière maritime du département de la Manche pendant la Révolution (1792-1799). 15 h Sylvain NICOLLE Société des antiquaires de Normandie Une frontière maritime en temps de guerre : le littoral du Calvados sous Napoléon. 15

h 30 Pause

16

h Yves

MURIESociété d’Archéologie d’Avranches, Mortain et Granville La digue de Cherbourg, ouvrage de défense et frontière internationale. 16 h 30 Thierry VINCENT Centre havrais de Recherche historique Boutiques et viviers sur le littoral de Pays de Caux : une pratique de pêche à pied oubliée, des traces pourtant bien visibles. 17 h Dominique SIMÉON Amys du Vieux Dieppe Paris port de mer, obstacles et franchissements en Normandie. 17 h 30 Fin * * *

18 h 30

Réception à la mairie de Vernon. 20 h 30 Conférence publique au cinéma-théâtre de Vernon Entrée libre et gratuite Thierry LENTZ, Directeur de la Fondation Napoléon "Géopolitique et frontières européennes à l’époque de Napoléon." |

Construire les frontières de son

territoire 10 h 15 Jean-Claude VIEL Cercle d’études vernonnais La rupture politique du début du XIIIe siècle entre le continent et l'Angleterre a-t-elle aussi induit une rupture linguistique entre les parlers d’oïl continentaux et insulaires ? 10 h 45 Yannick ROSE Société historique et archéologique de l’Orne Alençon et la Porte de Sarthe, l’entrée méridionale en territoire normand. Éléments d’étude. 11 h 15 Sophie MONTAGNE

Société historique et archéologique de l’Orne-CHAMBOLLE, Le Perche et ses frontières. 11 h 45 Fin * * *

13

h 30 Bernard BODINIERSociété d’Études diverses de Louviers et sa région Des paroisses aux communautés de communes, les limites communales dans l’Eure. 14 h Pierre PAJOT Pierre Cercle d’études vernonnais Quelles frontières pour la Normandie ? Les réactions à la proposition de loi de régionalisation de Jean Hennessy en 1918. 14 h 20 Guy QUINTANE Cercle d’études vernonnais Les nouvelles frontières de la Normandie. 14 h 40 Discussion 14

h 50 Pause

S’affranchir des frontières15 h 10 Jean-Pierre BINAY Société d’Études diverses de Louviers et sa région Un antiquaire normand venu de Bretagne : une correspondance inédite de François Rever (1753-1828). 15 h 40 Gérard GENGEMBRE Cercle d’études vernonnais La Normandie de Michelet, province frontière et circulation de la pensée. 16 h 10 André GOUDEAU Cercle d’études vernonnais Le vagabondage dans l’Eure au XIXe siècle.

*

* *

17 h Visite de l’exposition au musée des Impressionnismes. 18 h Fin * * *

18 h 30

Promenade dans Giverny jusqu’à l’église Sainte-Radegonde et la tombe de Claude Monet. 19 h 30 Repas du congrès à l'ancien hôtel Baudy |

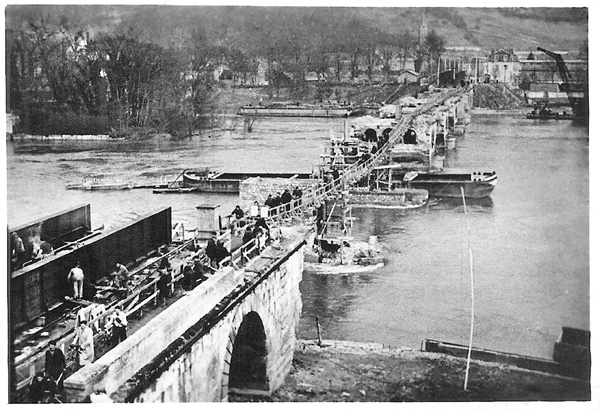

La voie d’eau comme obstacle ou

trait d’union 10 h 15 Jean BABOUX Cercle d'études vernonnais, Franchissements sur la Seine grâce aux maîtres de pont et aux maîtres de pertuis (ordonnance de Charles VI en février 1415). 10 h 45 Jean POUËSSEL Cercle d’études vernonnais Le pont de Vernon : les aléas d’un franchissement (1650-1815). 11 h 15 Patricia DUFFAY Société historique et archéologique de l'Orne La rivière Sarthe entre Alençon et Le Mesle-sur-Sarthe : obstacle ou trait d’union ? L'exemple de Hauterive. 11 h 45 Fin * * *

13 h 30

Jean-Pierre CHALINESociété de l’Histoire de Normandie La Seine à Rouen : une frontière ? Délimiter son territoire 14 h Bernard BODINIER Société d’Études diverses de Louviers et sa région Paroisse, seigneurie, communauté, propriété, un des multiples imbroglios administratifs de l’Ancien Régime. 14 h 30 Marc-Alphonse FORGET Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche Les frontières intra-paroissiales, les divisions en portions : les exemples de Saint-Denis-le-Gast.et Percy. 15

h Pause

15 h 30

Nicolas TROTINSociété parisienne d’Histoire et d’Archéologie Construire un diocèse à l’époque concordataire : l’exemple d’Évreux au premier XIXe siècle. 16 h Daniel FAUVEL Société libre d’Émulation de Seine-Maritime L'histoire des limites des communes du canton de Goderville de la Révolution à la Monarchie de Juillet. 16 h 30 Chantal CARPENTIER Cercle d’Action et d’Études normandes 1517-2017 : 5 siècles d’agrandissements de la ville du Havre. 17 h Fin

* * *

17 h 30

Visite de Vernon (collégiale Notre-Dame, vieilles rues, tour des Archives). 20 h 30 Concert à la collégiale de Vernon. Entrée libre et payante (12 €) Chorus semper viret et quatuor saxophone Arthésis de Rouen |

Des limites anciennes 10 h 15 Stéphane LAÎNÉ Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche En quoi la toponymie permet-elle de mieux comprendre les limites des territoires antiques et celles des structures médiévales ? 10 h 45 Laurence JEANNE, CRAHAM, et laurent PAEZ-REZENDE Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche Aux frontières des civitates de l’ex Basse-Normandie : la question de la filiation entre les découpages ecclésiastiques médiévaux et les anciennes limites des territoires antiques. 11 h 15 Lionel DUHAULT Société des antiquaires de Normandie Le litus saxonicum, une frontière intérieure ? Création, évolution et disparition d’une frontière militaire de l’Antiquité tardive en Normandie. 11 h 45 Fin * * *

La rivière ligne de défense 13 h 30 Anne KUCAB Centre de Recherches archéologiques du Vexin français L’Epte, entre imaginaire et réalité : la place de la frontière franco-normande autour de Saint-Clair-sur-Epte au Moyen Âge. 14 h Jean-Philippe HENRY Cercle d’études vernonnais La Basse-Seine, un obstacle naturel sous-exploité face à l’offensive allemande de juin 1940. 14 h 30 Benoît COTTEREAU Cercle d’études vernonnais Un échec britannique lors du franchissement d’assaut de la Seine, 27 août 1944, Vironvay-Andé (Eure). 15 h Pause

15 h 30

Georges-Robert BOTTINSociété d’Archéologie et d’Histoire de la Manche Connaître et délimiter les communes de la Manche (1789-vers 1840). 16 h Eric BARRÉ Société française d’Histoire maritime-délégation de Normandie Aurigny, terminal pour un pirate. * * * 16 h 30

Conclusions du congrès

par

François NEVEUX, président de la FSHAN. 17 h Fin. * * *

|

| Novembre |

Jeudi 23 novembre 2017 20 h 30 -

Espace Philippe Auguste de Vernon

|

|

|

Le Cercle d’études vernonnais organise une conférence en lien avec l’exposition intitulée L’hôpital de Vernon, de Saint Louis à l’IRM, qui se tiendra au musée de Vernon du 25 novembre 2017 au 25 mars 2018. L’hôtel-Dieu de Vernon, d’abord édifié sur le pont, fut transféré dans la ville sur décision du roi Saint Louis en 1256. Établi dans le quadrilatère formé par la rue du Pont, la rue Grande (aujourd'hui rue Carnot), la rue de la Boucherie et le bord de Seine, il y restera jusqu’à la construction d’un nouvel hôpital sous le Second Empire. Jean-François Moufflet, conservateur aux Archives nationales, dont la précédente conférence consacrée à Saint Louis a remporté un vif succès, viendra nous présenter les chartes et autres actes royaux qui ont marqué l’histoire de l’hôtel-Dieu de Vernon au Moyen Âge. |

| Décembre |

|

Jeudi 14

décembre 2017 -20 h 30 - Espace Philippe Auguste de Vernon

conférence de Gérard Gengembre, secrétaire du CEV Jean de la Varende et le roman Historique : Mémoire et fidélité |

|

|

Écrivain prolifique,

au style enlevé, flamboyant parfois, séduisant toujours, Jean de La

Varende (1887-1959) a célébré la Normandie, notamment son pays d’Ouche

natal, mais on ne saurait le cantonner dans la littérature

régionaliste. En se limitant à une sélection de ses quelque soixante-dix romans et recueils de nouvelles, la conférence tentera de mettre en évidence la prise en charge de l’histoire qu’effectue le romancier d’un point de vue royaliste et contre-révolutionnaire. Exaltant la mémoire des combats menés au nom de la fidélité à des principes religieux et monarchiques, combinant efficacement une veine romanesque attrayante, un amour pour la patrie charnelle et un discours idéologique sans concession, La Varende, scandaleusement exclu du panthéon officiel des grands écrivains, mérite d’être lu et relu, quand bien même ses œuvres principales ne sont pas rééditées |