Les activités 2018

du CEV et de ses membres

|

Cercle

d'Études Vernonnais

Les activités 2018 du CEV et de ses membres |

|

| Accueil CEV

Activités Historique Cahiers Vernon Bureau |

| Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet

Août Septembre

Octobre

Novembre

Décembre |

| Janvier |

|---|

|

RAPPORT MORAL 2017

C’est à Jean Castreau que revient la tâche de lire le rapport moral de l’année 2017 rédigé par le secrétaire Gérard Gengembre, absent pour cause de déplacement outre-Rhin. Cette année écoulée fut à la fois ordinaire et extraordinaire.

Sans vouloir trop revenir sur le problème récurrent de salle, nous pouvons déplorer que l’annonce de travaux dans l’Espace Philippe-Auguste nous a privés en septembre de la salle Maubert, remplie ou quasi lors de chaque conférence, ce qui nous a conduits à demander asile dans la salle des mariages de l’Hôtel de ville de Vernon. Deux conférences se sont tenues au Cinéma théâtre : en avril, celle sur Poussin, assurée par nos amis des Andelys, et, en octobre, celle de Thierry Lentz sur la géopolitique des frontières de l’empire napoléonien, qui faisait partie de l’offre culturelle autour du congrès. Au Grand déballage du 1er octobre, le CEV a une nouvelle fois tenu un stand agrémenté cette année d’un kakémono annonçant le congrès, (kakémono que vous voyez), ce qui a permis de rencontrer un large public, aussi bien les membres de l'association que d'autres personnes qui découvrent ainsi nos activités. Respectant une tradition solidement établie et fort appréciée des membres du CEV, une sortie a été organisée le 23 juin, grâce cette année à Michel Mallez. Nous sommes retournés au château de la Madeleine, bien rénové depuis notre visite précédente en juin 1994. Nous avons été fort bien accueillis par le propriétaire des lieux, M. Clermont fils. Au cours du repas qui a suivi Gérard Gengembre a donné une belle conférence sur la poésie de Casimir Delavigne. Extraordinaire ensuite, car le CEV a prêté son concours à deux manifestations. Le jeudi 9 février, il s’agissait d’une conférence à l’initiative du Club 41 de Vernon sur « Le bouddhisme et la route de la soie », par Henri Loffet. Le mardi 23 mai, au Cinéma théâtre, en liaison avec le ciné-club Un autre regard, Didier Decoin est venu parler de son père Henri Decoin, réalisateur du film projeté, Razzia sur la chnouf. Par ailleurs, le CEV a participé à l’exposition actuellement en cours au musée municipal Georges-Poulain de Vernon sur l’hôpital de Vernon, notamment par une contribution d’André Goudeau au catalogue. Extraordinaire enfin, l’année 2017 le fut par la tenue à Giverny dans l’auditorium du Musée des Impressionnismes du congrès de la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Normandie. Une importante section du Cahier lui est consacrée. L’organisation et le déroulement des quatre journées ont été unanimement saluées, tant par la Fédération que par les participants, qu’ils aient été orateurs ou auditeurs. La qualité d’ensemble des communications, l’importance de l’assistance, la présence des élus, la variété des activités culturelles annexes, tout a contribué à faire de ce congrès un indéniable succès, qui récompense le travail intense de préparation tout au long de deux années bien remplies. Ajoutons pour terminer que le conseil d’administration a accueilli en la personne de Guy Bertin un nouveau titulaire et a effectué une nouvelle répartition des tâches, Gérard Gengembre assurant le secrétariat et les comptes rendus des conférences pour la presse, le site du CEV et les Cahiers vernonnais, Jean Castreau assurant la continuité du travail d’archivage et Christian Vanpouille celle des reportages photographiques, tous si bien accomplis par Jean-Marie Trauchessec dont nous ne cessons de regretter la disparition. En tenant honorablement sa place sur l’éventail des activités culturelles offertes aux Vernonnais et à leurs voisins et en contribuant au développement du savoir, le CEV a donc rempli la mission qui est la sienne, en l’enrichissant encore grâce au rayonnement du congrès, qui a rejailli sur Vernon et Giverny. |

| Février |

| Jeudi 22 février 20 h 30 -

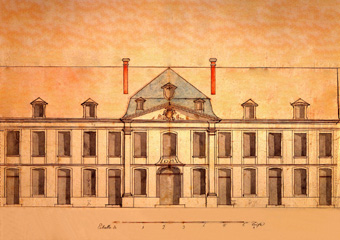

Espace Philippe-Auguste de Vernon Le collège Saint-Lazare de Vernon au XVIIIe siècle, par Jean Baboux |

Présentation de la conférence Présentation de la conférenceAvant la Révolution Vernon possédait un collège assurant un enseignement de qualité. La conférence évoquera

tout d’abord les conditions particulières de la fondation de cet

établissement au début du XVIIe siècle, rendue possible grâce à un généreux bienfaiteur en la personne de l’archevêque de Rouen.

Établi tout d’abord dans le prieuré de l’ancienne léproserie

Saint-Lazare, le collège s’installe ensuite dans la ville, dans des

maisons à proximité de la porte de Bizy, avant de rejoindre un beau

bâtiment, construit tout exprès pour cet usage, accolé aux remparts

proche la place de la Halle, l’actuelle place De-Gaulle.

Ensuite sera décrit le fonctionnement de ce collège qui atteint son apogée au XVIIIe siècle, après la fermeture des collèges des jésuites de Caen et de Rouen. À l’aide d’un rare document découvert récemment, le programme des études pourra être détaillé. Les garçons de ce collège pratiquaient le théâtre et bénéficiaient d’excellents professeurs. Cette conférence, agrémentée de nombreux illustrations inédites, nous fera revivre un établissement d’enseignement assez mal connu. Jean Baboux, dont nous connaissons le talent, nous replongera dans une époque où les collèges étaient bien différents de ceux d’aujourd’hui. |

Compte rendu de l a conférence : a conférence :Comme l’a souligné Jean Pouëssel, il s’agissait de la 22e conférence de Jean Baboux pour le CEV, ce qui fait de lui le détenteur du record, devant Ulysse Louis et André Goudeau. Elle portait sur un établissement réputé, fondé au XVIIe siècle et disparu sous la Révolution. En se fondant sur la définition du Dictionnaire de Trévoux rédigé sous la direction des Jésuites entre 1704 et 1771, Jean Baboux a d’abord rappelé ce que l’on entend par « collège » sous l’Ancien Régime : érigé par le roi, disposant de l’autonomie financière, un collège de plein exercice enseigne les « Lettres divines et humaines » de la sixième à la classe de rhétorique, suivie d’une classe de philosophie ou de théologie. À Vernon, on a affaire à un « petit collège », jusqu’à la rhétorique. Le collège Saint-Lazare fut fondé en 1606 par Henri IV et put disposer des revenus du prieuré Saint-Lazare qui accueillait les lépreux de sept paroisses, mais qui se trouva désaffecté faute de malades. Il bénéficia du patronage de Lancelot de la Garenne, sieur de Mercey, gouverneur de Vernon, mort en 1615, et de celui de François de Joyeuse (1562-1615), archevêque de Rouen, cardinal à vingt-quatre ans, légat du pape, partisan de la Contre-Réforme, enterré dans l’église Saint-Louis, l’actuelle chapelle du lycée Corneille de Rouen. Après des débuts difficiles par manque d’argent et pour cause de proximité de Rouen et de Paris, le collège Saint-Lazare reçut en 1660 un don de 2 500 livres et eut des chanoines comme régents (professeurs). Des travaux purent alors être entrepris et des achats de mobiliers effectués. Ainsi cinq bancs furent confectionnés par Jean Drouilly, auteur du Christ en croix de la collégiale. Au XVIIIe siècle, l’institution est financée par de riches seigneurs de Vernon : le maréchal, puis duc de Belle-Isle (1720-1761), qui le dote de 30 000 livres, le comte d’Eu (1761-1775), le duc de Bourbon-Penthièvre (1775-1793).  Situé sur la place de l’Ancienne-Halle, le collège occupait un vaste espace. En 1773, une belle construction aujourd’hui disparue est adossée aux remparts qui existaient toujours en bordure de la place. Jean Baboux a très clairement détaillé un plan, permettant de comprendre précisément à la fois l’emprise foncière du collège, la disposition de ses locaux et sa localisation par rapport à la géographie urbaine contemporaine. Pour expliquer le fonctionnement du collège, le conférencier a insisté sur la personnalité et l’action de Paul-Charles Fromant, qui arrive comme principal en 1755, après avoir exercé cette fonction à Gisors et enseigné à Pontoise. Grammairien de renom (entendons philologue et linguiste), membre de l’académie de Rouen, il « communique » efficacement pour vanter les mérites de l’établissement, et maintient la tradition jésuite du théâtre scolaire. Le collège avec ses sept professeurs a en charge environ 200 élèves, externes ou pensionnaires (environ 70 payant 300 livres par an), qui reçoivent leur enseignement dans des salles de classe bien différentes de ce que nous connaissons, meublée d’un poële, d’une armoire, d’une chaire professorale avec une porte, de tables et de bancs fixes, et où une discrimination des élèves est institutionnalisée. L’emploi du temps quotidien entre le lever à 6 heures et le coucher à 21 heures comporte  cinq heures

de cours et trois heures et demie d’étude. Il y a peu de vacances, car

la sortie a lieu le 25 août et la rentrée le 9 octobre. Fort corrects, les

menus des repas – qui se déroulent toujours dans le silence avec la

lecture de textes religieux – distinguent jours gras, jours maigres et repas de fête. On boit du vin coupé d’eau. cinq heures

de cours et trois heures et demie d’étude. Il y a peu de vacances, car

la sortie a lieu le 25 août et la rentrée le 9 octobre. Fort corrects, les

menus des repas – qui se déroulent toujours dans le silence avec la

lecture de textes religieux – distinguent jours gras, jours maigres et repas de fête. On boit du vin coupé d’eau.Le programme, proche de celui des jésuites, comprend du grec, et surtout du latin (langue mais aussi textes littéraires ; n’oublions pas que la culture des élites est nourrie de références de l’histoire grecque et latine) et de l’enseignement religieux à haute dose. Le théâtre scolaire est très suivi, car il offre aux Vernonnais l’occasion d’assister à des représentations de pièces classiques et modernes (de Racine à Voltaire, en passant par Molière ou Collé). Janséniste, Fromant « démissionnera » en 1773 pour laisser la place à un certain Lécrivain, qui ne pose aucun problème d’orthodoxie. La Révolution mettra fin à l’existence du collège, qui ne sera pas réaffecté. Les orientations nouvelles disqualifient le type d’enseignement qui y était dispensé, qui ne laissait guère de place au français, aux sciences humaines et aux sciences. Même si au XIXe siècle les lettres classiques continueront de jouer un rôle majeur, un rééquilibrage des disciplines sera mis en place à partir de l’Empire. Quant aux bâtiments, ils seront progressivement détruits au cours du siècle. Il n’en reste rien aujourd’hui. C’est donc un pan de l’histoire de Vernon inconnu de beaucoup qui a ainsi été mis au jour par cette remarquable conférence, particulièrement appréciée par l’auditoire. (GG) |

| Mars |

Présentation de la conférence :  La

prochaine conférence du CEV sera assurée par Michel Merckel, ancien

professeur d’EPS et ex-international de judo, auteur d’un ouvrage

intitulé 14-18, le sport sort des tranchées. La

prochaine conférence du CEV sera assurée par Michel Merckel, ancien

professeur d’EPS et ex-international de judo, auteur d’un ouvrage

intitulé 14-18, le sport sort des tranchées.En s’appuyant sur la presse de l’époque, les journaux de tranchées, la correspondance et les carnets des soldats, Michel Merckel montrera que la Première Guerre mondiale a permis la démocratisation de la pratique du sport en France, ainsi que l’éclosion du sport féminin et du handisport. Faisant ressortir la richesse de la relation entre le sport actuel et celui pratiqué par les Poilus, étayant son exposé d’exemples concrets et de documents authentiques, il prouvera que le sport est un héritage, inattendu, de la Grande Guerre. La conférence se déroulera selon trois axes : l’évolution de la pratique sportive durant le conflit ; son influence sur le monde sportif actuel ; enfin un hommage aux Poilus. |

Compte rendu de  la conférence (Gérard Gengembre) : la conférence (Gérard Gengembre) :

Ancien professeur d’E.P.S., international de judo, devenu historien du sport, Michel Merckel, auteur de 14-18 : le sport sort des tranchées (Le Pas d’Oiseau, 2012 ; rééd. 2017), a gratifié le C.E.V. d’une très intéressante conférence sur un sujet peu connu qui a ravi l’auditoire. Son propos s’est organisé en trois moments, après avoir indiqué le point de départ de sa réflexion et de ses recherches, la création le 7 avril 1919 de la Fédération Française de Football. Dans « L’évolution de la pratique sportive », il a montré que sur une population en 1914 de 41 600 000 habitants, la France comptait 1 500 000 affiliés à 6 000 sociétés de gymnastique ou de tir, où l’on préparait la revanche. Si le football vient d’Angleterre sous Napoléon III et fait figure de sport bourgeois, alors que le rugby, importé par les marins anglais et héritier de la soule médiévale est adopté par le peuple républicain, on ne compte que 300 000 sportifs, essentiellement dans le cyclisme et la boxe, si l’on entend par sport une pratique sportive comportant des compétitions. Or, c’est après la Grande Guerre que naissent les grandes fédérations sportives, celles de rugby en mai 1919, d’athlétisme et de natation en 1920, etc. Puisant donc dans ces sources que sont les lettres des Poilus, les journaux de tranchée et les carnets tenus par nombre de soldats, M. Merckel a pu établir le rôle décisif du conflit dans le développement du sport. Il a distingué quatre phases. 1914-1915, l’initiation, durant laquelle le sport est conçu comme un dérivatif

à l’ennui, au même titre que les jeux,

les journaux et l’artisanat de tranchée, la musique, le théâtre. 1916

est l’année de l’enracinement, notamment avec le sport pratiqué par les soldats

du Commonwealth (on connaît l’épisode fameux des ballons de la Somme le 1er

juillet 1916). Ont lieu les premières rencontres interalliées, le sport n’est

plus simpl En 1917, c’est la reconnaissance : un

manuel d’ « Instruction théorique et générale du soldat par

lui-même » mentionne les bienfaits des « exercices sportifs ».

Surtout la directive du général Pétain du 3 juin 1917 officialise la

« détente physique » comme moyen de gérer la crise de l’armée. Parmi

les activités sportives, on comptera le lancer de grenade ! Un exemple

frappant est donné : un soldat blessé lors d’un match de football sera

considéré comme ayant été en service commandé. L’arrivée des Américains

favorise la généralisation en 1918 : introduction du basketball et du

baseball, 1500 foyers YMCA avec théâtre, distractions diverses et équipements

sportifs. En 1919, le succès des Jeux interalliés du 22 juin au 6 juillet au stade Pershing de Vincennes convainc le C.I.O. de maintenir les J.O. et de les organiser en 1920 à Anvers. A titre anecdotique, la France accède à la finale de basket lors de ces Jeux interalliés, mais la perd 6 à 98 face aux Américains… Le Comité Olympique Français va préparer soigneusement ces J.O., en transformant en centre d’entraînement l’École de gymnastique militaire de Joinville, qui deviendra plus tard l’Institut National du Sport. Les clubs se multiplient, les fédérations se créent. Aujourd’hui, 15 millions de licenciés sont regroupés au sein de 170 000 clubs, et, 4ème nation sportive au monde, la France compte 34 millions de pratiquants. Avec « L’héritage sportif », le conférencier évoque une série de

développements et de figures remarquables. Brennus et son rôle majeur pour le

rugby (en 1916 a lieu le premier match contre les « All Blacks de

guerre »), l’invention de catégories d’âge, la dimension extraordinaire

prise par le football, la création de la Coupe de France en hommage à Charles

Simon, l’élection de Jules Rimet à la tête de la F.I.F.A. M. Merckel a terminé avec « Les champions », ceux qui sont morts pour la France, de Jean Bouin à Roland Garros, de François Faber à Octave Lapize et tant d’autres. Il a évoqué le rôle moteur qu’il a pu jouer pour qu’un monument commémoratif soit consacré à ces champions, ce qui fut fait au Stade de France, l’ancien international héroïque de rugby devenu sculpteur Jean-Pierre Rives ayant fait cadeau de la sculpture. Il en fut de même dans l’Aisne avec le monument dédié aux rugbymen tués pendant la Grande Guerre, et un autre monument sera érigé à Verdun pour rendre hommage à tous les sportifs victimes de ce conflit. Une belle conférence, vivante,

fort bien illustrée, et un conférencier de talent, habité par son sujet. |

| Avril |

| Présentation de la conférence :

Lorsque l’on évoque

Compte rendu de la conférence (Gérard Gengembre) la ville de Gaillon, on l’associe généralement au

château élevé sur ses hauteurs aux alentours de 1500 par l’archevêque

de Rouen Georges d’Amboise. Le monument, fleuron de l’architecture de

la Renaissance en France, a accaparé l’attention

de la plupart des chercheurs des XIXe et XXe siècles. Au cours des

dernières décennies, l’intérêt s’est porté sur l’histoire récente du

château, transformé en prison au XIXe siècle, puis en caserne et à nouveau en lieu de détention au cours des deux Guerres mondiales. la ville de Gaillon, on l’associe généralement au

château élevé sur ses hauteurs aux alentours de 1500 par l’archevêque

de Rouen Georges d’Amboise. Le monument, fleuron de l’architecture de

la Renaissance en France, a accaparé l’attention

de la plupart des chercheurs des XIXe et XXe siècles. Au cours des

dernières décennies, l’intérêt s’est porté sur l’histoire récente du

château, transformé en prison au XIXe siècle, puis en caserne et à nouveau en lieu de détention au cours des deux Guerres mondiales.À l’heure actuelle, la grande absente de la recherche est la période médiévale. La documentation, historique et archéologique, est pourtant loin d’être négligeable, mais elle n’a été que partiellement exploitée. Que sait-on, au juste, de la forteresse de Gaillon, qui joua un rôle important dans l’affrontement que se livrèrent, à la fin du XIIe siècle, Richard Cœur de Lion et Philippe-Auguste ? Que reste-t-il du château, qui fut cédé en 1261 par Saint Louis à l’archevêque Eude Rigaud, puis démantelé sur ordre des Anglais lors de la guerre de Cent Ans ? Sait-on enfin qu’une agglomération puissamment fortifiée s’est développée au pied du château médiéval ? Autant de points qui seront abordés, illustrés par des documents parfois inédits. La seconde partie de la conférence sera consacrée aux recherches en cours au château. Les travaux réalisés depuis 1975 par l’État (propriétaire) ont permis la sauvegarde du monument et lui ont restitué une part de sa splendeur d’antan. La plupart des aménagements des périodes carcérale et militaire ont disparu à cette occasion ; le passé récent du château est cependant encore bien présent, sous la forme d’inscriptions et de graffiti sur les murs. Ces témoignages, qui ont fait l’objet de relevés, illustrent de façon significative l’importante documentation administrative générée au cours de cette période, qui est aujourd’hui conservée dans des collections publiques. Toutes ces questions seront exposées par Dominique Pitte, archéologue ayant beaucoup travaillé à Gaillon, bien connu aussi à Vernon pour avoir fouillé l’emplacement de l’ancien château royal.  Devant

une très nombreuse assistance, où l’on comptait un fort contingent

gaillonnais, l’archéologue Dominique Pitte, dont c’était la 5e

conférence Devant

une très nombreuse assistance, où l’on comptait un fort contingent

gaillonnais, l’archéologue Dominique Pitte, dont c’était la 5e

conférence depuis 1987

pour le CEV, bien connu des Vernonnais pour avoir dirigé les fouilles

du château royal de Vernon lors du terrassement pour la construction de

l’espace Philippe-Auguste, a proposé un exposé circonstancié, clairement structuré et bien illustré. depuis 1987

pour le CEV, bien connu des Vernonnais pour avoir dirigé les fouilles

du château royal de Vernon lors du terrassement pour la construction de

l’espace Philippe-Auguste, a proposé un exposé circonstancié, clairement structuré et bien illustré.Après avoir dûment énuméré les travaux récents issus des campagnes de fouilles et de la recherche sur le château et le bourg de Gaillon, il a choisi de faire le point sur la forteresse médiévale initiale, laissant donc de côté la période de la Renaissance, avant de privilégier le bourg qui s’était développé au pied du château, un sujet neuf, puis de présenter les recherches menées avec France Poulain et les membres de l’Association pour la Renaissance du Château (ARC), en particulier sur les graffiti. La forteresse médiévale

Le bourgMentionné pour la première fois en 882 sous Carloman II, passé dans la mouvance des comtes d’Évreux, conquis par Philippe-Auguste en 1194, possession confirmée en 1197 par le traité de Gaillon, et confié à Cadoc, le château médiéval est ensuite acquis en 1262 par l’archevêque de Rouen Eude Rigaud, qui possède également le site des Noes, toujours visible. Pris par les Anglais en 1419, redevenu français en 1424, puis repris, il est démoli par les Anglais, et sa reconstruction s’effectue après leur départ. Il devient possession de Georges d’Amboise en 1500.  Il ne reste pas grand-chose de cette forteresse : une partie d’un corps de logis, une base de tour, des éléments de maçonnerie du XIIIe siècle, du pavage, et surtout une structure souterraine. On peut dire qu’elle a été effacée par la construction élevée à la Renaissance. On trouve des dessins datant du XVIe siècle sous la chapelle érigée à cette époque. La

recherche permet d’établir qu’une agglomération, avec maisons en

pierre, église, halle, fontaine, tracé de rues (rue de Mantes, rue du

Four à ban), fossés, fortifications (repérables rue des

Arrières-Fossés) dotées de trois portes s’est établie au pied du

château médiéval. Son emprise et des éléments bâtis étaient encore

visibles au XVIIIe siècle. Il reste aujourd’hui pour l’essentiel des

caves et des celliers.

Les graffitiLa guerre de Cent ans a causé bien des destructions. En 1433, on parle d’un « abattement ». La reconstruction érigera d’abord une prison, puis des granges et des halles en 1455. On sait que le château Ren

aissance

devint prison en 1812, ce qui entraîna aménagements et constructions

pour accueillir 262 détenus en 1817 et 1265 en 1825, soumis à de

strictes conditions d’incarcération, avec loi du silence et citations

de la Bible sur les murs. On relève des graffiti attestant de leur

présence. aissance

devint prison en 1812, ce qui entraîna aménagements et constructions

pour accueillir 262 détenus en 1817 et 1265 en 1825, soumis à de

strictes conditions d’incarcération, avec loi du silence et citations

de la Bible sur les murs. On relève des graffiti attestant de leur

présence. Devenu monument historique pour une partie de ses structures en 1862, le château cesse d’être une prison en 1901, et devient une caserne, qui durera jusqu’en 1925. Notons cependant que le quartier des aliénés, qui avait succédé à celui des mineurs, ne ferme qu’en 1906. La caserne héberge des soldats belges de 1915 à 1919. Là encore, des graffiti témoignent de ce passé militaire. En 1939, on transforme le château en cantonnement pour les réfugiés espagnols. En 1940, l’occupant y installe un stalag. Vichy y place un centre d’internement en 1941 où les communistes côtoient les trafiquants du marché noir. Les collaborateurs le remplacent en 1945… avant que des soldats rappelés pour mater les grèves n’y soient casernés en 1947. Naturellement, les graffiti rappellent ces périodes. Pour conclure, Dominique Pitte a insisté sur l’importance de la recherche sur les graffiti et la nécessité de nouvelles campagnes de fouilles, tant dans le château que dans le bourg, avec une focalisation particulière sur les caves. |

| Mai |

Présentation de la co nférence : nférence : Histoire, politique, religion :

François Guizot (1787-1874) a marqué ce triple domaine, et d’autres

encore, d’une empreinte profonde et durable. Leader libéral sous la

Restauration, plusieurs fois ministre puis président du Conseil durant

la monarchie de Juillet, Guizot, historien magistral, prodigieux

orateur et écrivain infatigable, qui a vu de ses yeux la Terreur en

1794 et la Commune en 1871, a fasciné nombre de ses contemporains.

Nîmois acclimaté normand – il fut vingt ans élu du Calvados où il résida de plus en plus – ce protestant, éloquent protagoniste de l’Église réformée, tenta d’attirer les catholiques du côté de la liberté. Parmi ses titres à la postérité, la loi fondatrice de l’instruction primaire et l’entente cordiale nouée avec l’Angleterre, dont il était un admirateur, et la promotion du patrimoine historique. Réputé rigide et hautain, il réserva son cœur à la famille, à l’amour et à l’amitié. Mais il sortit de l’histoire par la petite porte, expulsé de la politique et du territoire national par la Révolution de 1848 qu’il n’avait pu ni voulu prévenir. Aussi l’image de ce vaincu de l’histoire fut-elle durablement altérée. Admiré, haï, déchu, ressuscité, François Guizot mérite d’être mieux connu. Cette traversée du XIXe siècle par François Guizot nous sera présentée par son biographe, Laurent Theis, ancien élève de l’ENS, agrégé et docteur en histoire, président honoraire de la Société de l’histoire du Protestantisme français.  Compte rendu de la conférence (Jean Baboux) : Le CEV a reçu l’historien Laurent Theis pour une conférence : François Guizot, la traversée d’un siècle. Guizot est une personnalité complexe, largement  oubliée aujourd’hui. Le conférencier souligne son rôle d’écrivain. oubliée aujourd’hui. Le conférencier souligne son rôle d’écrivain.En 1812, à 23 ans, il occupe la chaire d’histoire à l’université, il y développe la notion de civilisation comme objet de réflexion. Il publie aussi des ouvrages rencontrant un grand succès. Au printemps 1830, il est élu dans le Calvados comme député. Le changement de régime lui permet d’accéder au gouvernement, il devient ministre de l’Intérieur, puis de l’Instruction publique, des Affaires étrangères, enfin il est nommé en 1847 président du conseil. Dans ces diverses fonctions il montre toute sa mesure ; cet orateur de grand talent sait convaincre les députés. Enfin Guizot apparaît dans l’intimité de sa famille, un homme fidèle en amitié, à la morale rigoureuse, un écrivain infatigable jusqu’à sa mort en 1874. Une belle conférence ayant captivé une assistance nombreuse. |

| Juin |

Le Fort, comme on le nomme dans le pays, ne montre aucune trace de fossés extérieurs, ni aucun autre ouvrage défensif. Le Fort, comme on le nomme dans le pays, ne montre aucune trace de fossés extérieurs, ni aucun autre ouvrage défensif. Il ne s'agit donc pas d'un château féodal classique, mais d'un manoir fortifié, ou maison forte. Il se compose de plusieurs corps de bâtiments : le logis du maître de maison, une longue construction avec une tour en façade de rue, puis des granges dont il ne reste que des murs extérieurs ou des fondations. |

Programme de la soirée

les propriétaires, le docteur

et madame Barthel. 19 h 00 20 h |

| Septembre |

| Présentation de la conférence : Le 14 février 1879, alors que Léon Gambetta est président de la Chambre des députés, La Marseillaise redevient « chant national » après quatre-vingts ans quasi ininterrompus de bannissement en France. Les fanfares, harmonies et orphéons vont mettre à l’honneur l’œuvre de Rouget de Lisle. Comme de tradition sous la Révolution française, l’hymne est parfois joué dans les théâtres avant les représentations mais surtout pour la fête du 14 Juillet, réhabilitée un an avant La Marseillaise elle-même pour commémorer la prise de la Bastille et la Fête de la Fédération. Ce que l’on connaît moins de La Marseillaise, c’est toute la mythologie qui se développe autour d’elle, son destin international et bien souvent révolutionnaire ou un incroyable foisonnement de centaines d’adaptations, sans parler des citations par les plus grands compositeurs (Schumann, Tchaïkovski). Elle inspire enfin une production littéraire et artistique souvent méconnue. Par cette conférence, Frédéric Frank, directeur général du musée des impressionnismes de Giverny, propose de nous faire découvrir l’ensemble de ces caractéristiques moins connues de la place singulière de La Marseillaise dans le monde et dans la société française. Le conférencier est un excellent connaisseur du sujet puisqu’il a dirigé le Mémorial de la Marseillaise à Marseille. Compte rendu d e la conférence (Jean Baboux) : e la conférence (Jean Baboux) :

Jeudi 20 septembre un public nombreux est venu écouter une conférence sur l’histoire de La Marse |

| Octobre |

| Présentation de la conférence : En

1997, un pré-inventaire des édifices dédiés à saint Martin, réalisé

dans le cadre du 16e centenaire de ce saint, avait mis en valeur le

caractère précoce de plusieurs églises par rapport aux canons de

l’architecture de la seconde moitié du XIe siècle.

Compte rendu de la conférence (Gérard Gengembre) Sur les bases de ce premier travail, un inventaire plus large a été réalisé sur les églises présentant des archaïsmes architecturaux en Haute-Normandie. Ce corpus regroupe actuellement sur la Normandie orientale (Eure et Seine-Maritime) quatre-vingt-dix églises, identifiées comme préromanes ou romanes précoces. Par des recoupements architecturaux, toponymiques, topographiques et sur les vocables avec des édifices datés dans d'autres régions, on pouvait déjà avancer l’hypothèse que les églises concernées par ce corpus ont été construites entre le Xe et le début du XIe siècle. Des datations récentes au radiocarbone réalisées sur des fragments de bois ou de charbon de bois prélevés dans les mortiers les plus anciens de plusieurs églises semblent confirmer cette hypothèse. Nicolas Wasylyszyn, ingénieur du patrimoine, adjoint au chef de l'unité départementale de l'Architecture et du Patrimoine de l'Eure, nous présentera ce type architectural très représenté dans les secteurs du Vexin et du plateau de Madrie avec plus de vingt édifices. Jean Pouëssel a présenté le conférencier, originaire de Vernon, archéologue et historien, ingénieur du patrimoine dans l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Eure dirigée par France Poulain. Introduction

Ouvertures : baies et portes Nicolas

Wasylyszyn a d’abord défini l’archéologie du bâti, l’étude de chaque

phase de construction d’un édifice. Puis le conférencier a situé la

notion nouvelle de roman précoce, dénomination qui se substitue

notamment à celle de pré-roman, et désigne les bâtiments religieux

construits de la fin du IXe siècle au milieu du XIe siècle, surtout des

églises rurales négligées jusqu’alors par l’histoire de l’art. Il a

ensuite délimité l’espace géographique de sa recherche : le Vexin

normand, sur la rive droite de la Seine, une partie de l’ancien pagus

gallo-romain, territoire des Véliocasses, le plateau de Madrie, sur la

rive gauche, pagus attesté dès le VIIe siècle, étendu notamment entre

la Seine et l’Eure. Son étude s’étend jusqu’à l’Iton, voire plus loin.

Enfin, il a situé sa recherche dans le prolongement du pré-inventaire

des églises dédiées à saint Martin, qu’il avait mené en 1997. Nicolas

Wasylyszyn a ainsi dénombré environ quatre-vingt-dix églises et

chapelles archaïques dans les départements de l’Eure et de la

Seine-Maritime, sur les deux mille édifices encore en élévation : elles

sont principalement réparties dans le pays de Bray, sur un territoire

au Nicolas

Wasylyszyn a d’abord défini l’archéologie du bâti, l’étude de chaque

phase de construction d’un édifice. Puis le conférencier a situé la

notion nouvelle de roman précoce, dénomination qui se substitue

notamment à celle de pré-roman, et désigne les bâtiments religieux

construits de la fin du IXe siècle au milieu du XIe siècle, surtout des

églises rurales négligées jusqu’alors par l’histoire de l’art. Il a

ensuite délimité l’espace géographique de sa recherche : le Vexin

normand, sur la rive droite de la Seine, une partie de l’ancien pagus

gallo-romain, territoire des Véliocasses, le plateau de Madrie, sur la

rive gauche, pagus attesté dès le VIIe siècle, étendu notamment entre

la Seine et l’Eure. Son étude s’étend jusqu’à l’Iton, voire plus loin.

Enfin, il a situé sa recherche dans le prolongement du pré-inventaire

des églises dédiées à saint Martin, qu’il avait mené en 1997. Nicolas

Wasylyszyn a ainsi dénombré environ quatre-vingt-dix églises et

chapelles archaïques dans les départements de l’Eure et de la

Seine-Maritime, sur les deux mille édifices encore en élévation : elles

sont principalement réparties dans le pays de Bray, sur un territoire

au tour de Rouen, dans le pays d’Ouche, dans les vallées de la Risle et

de la Seine, sur le plateau de Saint-André-de-l’Eure. tour de Rouen, dans le pays d’Ouche, dans les vallées de la Risle et

de la Seine, sur le plateau de Saint-André-de-l’Eure.Puis notre invité a abordé la question des caractéristiques archéologiques de ces bâtiments. Les traits principaux se retrouvent exemplairement dans l’église de Condé-sur-Risle : grandes façades, petites ouvertures, absence de contreforts. Appareils et matériaux Les exemples de Bézu-Saint-Éloi, Cuverville, Orgerville (Caillouet-Orgerville) et de quelques autres églises mettent en évidence l’utilisation de silex et de cailloux, ainsi que de matériaux de réemploi gallo-romains, disposés selon la technique de l’opus spicatum (appareil en arrête-de-poisson). Il a souligné l’utilisation de matériaux locaux, comme le calcaire de la vallée de la Seine à Bouafles, de même qu’à Aigleville, Ailly, Chaignes, Giverny, Jouy-sur-Eure, Saint-Pierre-la-Garenne, Saint-Vincent-des-Bois, Villez-sous-Bailleul.  Ces

églises présentent de très petites baies, étroites, évasées vers

l’intérieur, avec quelques pierres pour les piédroits, un linteau

monolithe en arcature de plein cintre, et l’absence de pierre d’appui

(Cuverville, Pierre-Ronde, Orgerville, Tosny, Vézillon), présentant

parfois de faux claveaux (La Roquette, Villez-sous-Bailleul). On en

trouve aussi de plus larges avec des claveaux (Ailly, Bézu-Saint-Éloi,

Coudray-en-Vexin, Fains, La Croix-Saint-Leufroy, Reuilly).

Les portes sont plus rares : Bézu-Saint-Éloi, Neaufles-Saint-Martin. Certaines présentent un gros linteau avec une clef centrale et des linteaux plus fins : Ailly, Guitry, Tosny. Éléments sculptés et décors On note très peu  de sculptures. Seules trois églises en comportent dont Coudray-en-Vexin. Les décors sont également fort rares. de sculptures. Seules trois églises en comportent dont Coudray-en-Vexin. Les décors sont également fort rares.Plan

ConclusionIl reste peu d’églises complètes. Heureusement celle de Reuilly permet de tracer un plan type : large nef, chœur rectangulaire plus étroit ; il existe parfois une abside comme à Neauphles-Saint-Martin. Le transept est rare. Chronologie relative et datation radiocarbone Un logiciel orthographique permet de faire apparaître les différentes périodes de construction, de modifications et de reconstruction. Sauf en cas de guerre, on ne reconstruit pas complètement, mais les parties anciennes sont conservées. La datation de fragments de charbon de bois permet de situer historiquement les constructions. Grâce à des prélèvements effectués à partir de  2013,

l’église de Calleville est datée dans le créneau 940-1025, celle de

Condé-sur-Risle 940-1020, celle de Pierre-Ronde au Mesnil-en-Ouche 974

plus ou moins trente années, Saint-Christophe à Reuilly 870-980. Il existe donc un renouveau religieux à l’époque de Richard Ier (930-996) et de Richard II (960/963-1026). 2013,

l’église de Calleville est datée dans le créneau 940-1025, celle de

Condé-sur-Risle 940-1020, celle de Pierre-Ronde au Mesnil-en-Ouche 974

plus ou moins trente années, Saint-Christophe à Reuilly 870-980. Il existe donc un renouveau religieux à l’époque de Richard Ier (930-996) et de Richard II (960/963-1026).Un programme de datation a été établi : Fontaine-la-Soret et Notre-Dame-d’Outre-l’Eau à Rugles en 2018 ; Saint-Georges-Motel (église mentionnée dans une charte dès 965), Armentières-sur-Avre et Civières en 2019. L’intérêt

scientifique de ces connaissances nouvelles se double de celui attaché

à la restauration. Il serait bon d’éviter de véritables massacres et

des ravalements totalement inadéquats. Nicolas Wasylyszyn montre

quelques cas particulièrement éloquents et désolants. Il termine en

valorisant les bons exemples de restauration réussie, respectant style

et matériaux : Pierre-Ronde, Calleville, La Trinité-de-Thouberville.

Très clairement menée, abondamment illustrée, fort enrichissante, la conférence a énormément intéressé le public, ce dont a témoigné la qualité des questions, dont l’une a donné lieu à une réponse encourageante : de jeunes artisans sont passionnés par la restauration de ces édifices. En savoir plus :

http://preroman-normand.over-blog.com/article-13523943.html https://premier-age-roman-normand.blogspot.com/2015/02/eglise-saint-martin-au-coudray-en-vexin.html |

| Novembre |

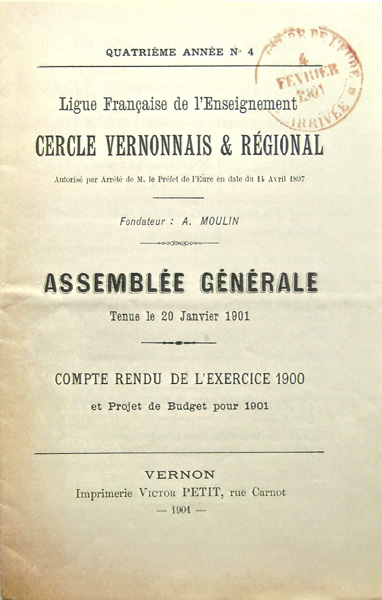

| Présentation de la conférence : Franck

Beauvalet, docteur en histoire, nous proposera un regard sur le Cercle

vernonnais et régional de la Ligue française de l’enseignement,

Compte rendu de la conférence (Gérard Gengembre) une œuvre laïque locale à vocation généraliste. une œuvre laïque locale à vocation généraliste.Se rattachant au mouvement laïque qui se développe sous la IIIe République, le Cercle vernonnais et régional de la Ligue française de l’enseignement voit le jour à la fin du XIXe siècle.  Peu étudiée, cette société mérite cependant toute notre attention. Elle s’inscrit dans la tradition de l’éducation populaire et promeut l’instruction et l’éducation pour tous. Afin d’en comprendre la genèse, d’en définir les finalités, d’en retracer l’évolution, trois axes seront privilégiés. Dans un premier temps, l’accent est mis sur la période de sa création à la Première Guerre mondiale. La deuxième étape aborde l’évolution pendant l’entre-deux-guerres. Les conséquences de la Grande Guerre sur l’existence du Cercle, sa réactivation ainsi que ses missions sont analysées. Enfin, il est fait état du devenir de l’association après 1945. L’étude de son périmètre d’action dans les domaines scolaires, péri et postscolaires permet non seulement de comprendre comment, durant de nombreuses années, l’œuvre est devenue un partenaire privilégié de l’école publique mais aussi un régulateur social à Vernon et dans ses environs.  Docteur

en histoire avec une thèse soutenue en 2013 sur l’enseignement primaire

et les oeuvres périscolaires et postscolaires dans l’Eure sous la IIIe

République, chargé de travaux dirigés à l’université de Rouen, M.

Franck Beauvalet a commencé par un rappel historique depuis la gratuité

de l’école pour les enfants défavorisés et l’obligation d’ouvrir une

école de filles dans les communes de plus de 500 habitants, ainsi que

l’incitation à ouvrir des cours pour adultes et la création de

bibliothèques municipales décidées par le ministre Victor Duruy le 10

avril 1867 et l’origine des cercles de la Ligue de l’enseignement sous

l’impulsion de Jean Macé le 15 mars 1866. Le premier dans l’Eure est

créé à Pont-Audemer. Leur nombre s’accroît sous la IIIe République. En 1881, c’est celui d’Évreux, en 1897 celui de Vernon. Docteur

en histoire avec une thèse soutenue en 2013 sur l’enseignement primaire

et les oeuvres périscolaires et postscolaires dans l’Eure sous la IIIe

République, chargé de travaux dirigés à l’université de Rouen, M.

Franck Beauvalet a commencé par un rappel historique depuis la gratuité

de l’école pour les enfants défavorisés et l’obligation d’ouvrir une

école de filles dans les communes de plus de 500 habitants, ainsi que

l’incitation à ouvrir des cours pour adultes et la création de

bibliothèques municipales décidées par le ministre Victor Duruy le 10

avril 1867 et l’origine des cercles de la Ligue de l’enseignement sous

l’impulsion de Jean Macé le 15 mars 1866. Le premier dans l’Eure est

créé à Pont-Audemer. Leur nombre s’accroît sous la IIIe République. En 1881, c’est celui d’Évreux, en 1897 celui de Vernon. Puis, dans un premier temps, il suit l’histoire de ce dernier depuis sa création jusqu’en 1914, la prospère ère d’Alphonse Moulin, soulignant que les sources se limitent pour l’essentiel à trois des bulletins annuels du Cercle (1901,1908, 1917) et aux articles de presse, le Républicain de Vernon, puis Le Démocrate vernonnais. Fondé le 17 janvier 1897 dans la salle du théâtre de Vernon, en présence de Léon Robelin, secrétaire de la Ligue, avec 24 membres fondateurs (8 personnalités politiques – Isambard, Barette… –, 4 enseignants du primaire, 12 professions diverses), dont au moins 4 francs-maçons de l’Étoile neustrienne, parmi lesquels le président Alphonse Moulin, les deux tiers habitant Vernon ou ses environs , le Cercle adopte des statuts classiques (on s’interdit les discussions politiques et religieuses, on se donne comme mission la propagation de l’instruction et on prévoit un bilan annuel en décembre), le Cercle reçoit son existence lé gale le 14 avril 1897. Il comptera 200 membres à ses débuts. Il se consacre à des activités scolaires en défendant la laïcité et en combattant l’esprit clérical. Ainsi, il intervient pour contraindre les sœurs d’une école de Bonnières-sur-Seine à laisser partir un de leurs élèves. Dans le cadre scolaire, il apporte une aide aux enseignants (matériel pédagogique, conférences, organisation de festivités). Dans le cadre périscolaire (le temps qui entoure l’école), il organise la bienfaisance et agit en faveur des cantines (créées en 1911 à Vernon). Dans le cadre postscolaire (qui concerne les enfants ayant quitté l’école communale), il ouvre une bibliothèque, sise rue Bourbon-Penthièvre, organise un patronage laïque, ouvre en 1907 des cours de dessin industriel (qui devient municipal en 1909), de solfège et de chant, de diction. Plus généralement, il entretient l’esprit patriotique et anime la réflexion sur l’éducation. Les 14 et 15 mars 1908, il tient un congrès départemental de la Ligue, avec cinq commissions (organisation générale de l’enseignement, administration et hygiène, fréquentation scolaire, œuvres postscolaires, voeux divers). Durant toute cette période rayonnante qui voit les effectifs grimper à 650 en 1910, Alphonse Moulin, président jusqu’en 1913, est la cheville ouvrière. Le 4 mai 1913, une fête est donnée en son honneur. Joseph Renon lui succède. Moulin décède en 1917. Dans un deuxième temps, Franck Beauvalet retrace l’évolution du Cercle entre les deux guerres. En 1914, le 34e congrès de la Ligue qui se tient à Nantes est interrompu à la fin de sa première journée par l’imminence de la déclaration de guerre et la Ligue rejoint l’Union sacrée. Le Cercle de Vernon tient son assemblée générale le 1er janvier, mais on n’a pas trace d’activité avant 1917. Les cours de chant et de diction reprennent, une conférence sur les États-Unis dans la guerre a lieu. Les instituteurs sont nombreux dans le bureau, et plusieurs membres appartiennent également au conseil municipal. Dans l’ensemble, les activités restent les mêmes, à l’exception de la disparition du cours de diction. Sous le Front populaire, le Cercle participe aux Fêtes de la jeunesse, faisant même venir Suzanne Lacore, sous-secrétaire d’État à la Protection de l’enfance. Il invite régulièrement Paul Séguy pour des conférences sur la littérature. Il émet des vœux, notamment une demande d’inspection médicale, une révision de la carte scolaire. Cependant, le nombre d’adhérents diminue ainsi que l’emprise géographique en raison de la création d’autres cercles dans le département. Après la défaite de 1940 et la dissolution de la franc-maçonnerie et du syndicat des instituteurs, le Cercle cesse de fonctionner. La Ligue est dissoute en 1942. Sa renaissance intervient le 2 octobre 1944, De Gaulle et quatre ministres, dont René Capitant, ministre de l’Éducation nationale, assistent à son congrès de refondation en septembre 1945. Le Cercle vernonnais réapparaît. Enfin, dans un troisième temps, le conférencier traite de la période 1945-1966. Cette dernière époque est celle d’un affaiblissement progressif. En 1946, on note une conférence sur la laïcité, l’organisation d’une fête de la jeunesse et la création d’une bibliothèque de 1000 ouvrages rue des Écuries-des-Gardes, dont on ignore malheureusement le fichier. La première fête de la jeunesse a lieu aux Tourelles. La plus importante, car elle est fédérale, rassemble 4600 enfants en 1948. La dernière date de 1955. Le 25 février 1966, le conseil municipal de Vernon supprime la subvention de 50 francs accordée au Cercle. On peut donc supposer qu’il n’a plus d’activité quand bien même il existe toujours officiellement. Ce déclin s’explique d’abord par des facteurs internes : vieillissement des structures et des animateurs (longtemps président, Léon Adam meurt en 1961) ; manque de renouvellement des activités proposées. Entrent en compte également des facteurs externes : apparition de nouvelles structures (patronage laïque de la Caisse des écoles en 1948, dont Adam est d’ailleurs vice-président). Lors de la discussion suivant la conférence, une suggestion est faite par l’un des auditeurs, dirigeant départemental de la Ligue : le passage à une structure départementale des actions de la Ligue, qui rend obsolètes les cercles. Pour conclure une fort intéressante conférence dont on aurait pu souhaiter qu’un public plus nombreux en bénéficie, Franck Beauvalet souligne que durant les soixante-dix années de son existence, le Cercle vernonnais a bien tenu son rôle de défenseur et promoteur de la laïcité mais aussi d’œuvre à caractère philanthopique. |

| Décembre |

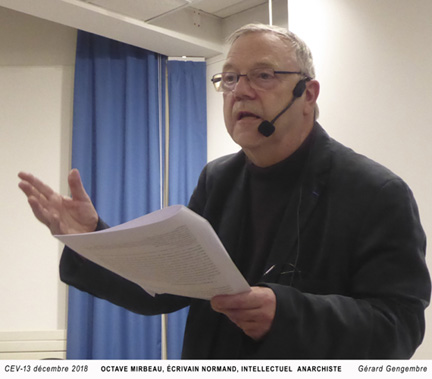

Présentation de la conférence : Octave Mirbeau, journaliste, critique d’art chantre de l’impressionnisme, romancier, auteur dramatique, Calvadosien du côté maternel, Percheron par son père, fidèle à sa province d’origine, qu’il décrit volontiers, fut à la fois un auteur célébré et un militant que le scandale n’effrayait guère. Les Affaires sont les affaires triomphèrent en 1903 à la Comédie-Française, Le Jardin des supplices (1899) et Le Journal d’une femme de chambre (1900) comptent parmi les plus grands succès de la Belle Époque. Souvent trempée dans le vitriol, sa plume ouvrit la voie aux avant-gardes et prit la défense des déshérités et des marginaux. Celui que Zola saluait comme « le justicier qui a donné son cœur aux misérables et aux souffrants de ce monde » apparaît comme une figure de l’intellectuel anarchiste dont les œuvres interpellent le lecteur ou le spectateur pour le contraindre à voir la réalité du monde moderne. Après Hugo, Dumas, Flaubert, Gérard Gengembre, professeur émérite de littérature française à l’université de Caen et secrétaire du CEV, nous invite à redécouvrir et à relire un grand écrivain français, Octave Mirbeau. Compte rendu de la conférence (Gérard Gengembre)  Devant

une assistance nombreuse, Gérard Gengembre, professeur émérite de

littérature française et secrétaire du CEV, a évoqué la figure d’un

écrivain majeur, fidèle à sa Normandie, qu’il décrit volontiers, à la

fois journaliste, critique d’art chantre de l’impressionnisme,

romancier, auteur dramatique. Devant

une assistance nombreuse, Gérard Gengembre, professeur émérite de

littérature française et secrétaire du CEV, a évoqué la figure d’un

écrivain majeur, fidèle à sa Normandie, qu’il décrit volontiers, à la

fois journaliste, critique d’art chantre de l’impressionnisme,

romancier, auteur dramatique. Souvent trempée dans le vitriol, sa plume ouvrit la voie aux avant-gardes et prit la défense des déshérités et des marginaux. Il caressait l’idée d’une anarchie idéale, « reconquête de l’individu », « liberté [de son] développement, dans un sens normal et harmonique. » Cette posture explique ses engagements ainsi que les thèmes développés dans ses œuvres, comme la démystification de toutes les institutions. Ami de Monet, il apparaît comme une figure de l’intellectuel anarchiste dont les œuvres interpellent le lecteur pour le contraindre à voir la réalité du monde moderne. Lucidité : tel est bien le mot qui définit le regard mirbellien sur la société, sur l’art et sur la littérature. |