Les activités 2019

du CEV et de ses membres

|

Cercle

d'Études Vernonnais

Les activités 2019 du CEV et de ses membres |

|

| Accueil CEV

Activités Historique Cahiers Vernon Bureau |

| Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet

Août Septembre

Octobre

Novembre

Décembre |

| Janvier |

|---|

Le président du CEV Jean Pouëssel ouvre l’assemblée générale, présente ses vœux et ceux du conseil d’administration, remercie la nombreuse

assistance venue malgré le froid (95 membres ont signé les

feuilles de présence ou ont donné pouvoir) ; le président salue la

présence de M. Alexandre Huau-Armani, maire-adjoint chargé de la

Culture et de la Ville numérique représentant la Ville de Vernon. Le président du CEV Jean Pouëssel ouvre l’assemblée générale, présente ses vœux et ceux du conseil d’administration, remercie la nombreuse

assistance venue malgré le froid (95 membres ont signé les

feuilles de présence ou ont donné pouvoir) ; le président salue la

présence de M. Alexandre Huau-Armani, maire-adjoint chargé de la

Culture et de la Ville numérique représentant la Ville de Vernon. M. Huau-Armani remercie le CEV, offre ses vœux, souligne l’importance de notre association, présentée comme étant « indispensable » dans une ville comme Vernon, et réitère l’engagement de la municipalité. Le président annonce ensuite le programme de la soirée : rapport moral, rapport financier, attestation du vérificateur aux comptes, budget 2019, renouvellement du CA, perspectives pour 2019, Cahier vernonnais, conférence de Jean Baboux sur l’armistice, galette. 1. Rapport moralLe secrétaire du CEV Gérard Gengembre évoque les principaux événements de l’année 2018. Son rapport est reproduit ci-dessous.Le rapport moral 2018 est plus bref que celui de l’année précédente. En effet, si l’année 2017 fut à la fois ordinaire et extraordinaire en raison du congrès de l’ASHAN organisé par le CEV, l’année écoulée fut simplement ordinaire, entendez caractérisée comme durant les années écoulées par la diversité et l’intérêt des activités proposées. Selon son habitude, après l’assemblée générale du 18 janvier, le CEV a organisé huit conférences entre février et décembre, dont les sujets et les résumés figurent dans le Cahier vernonnais distribué aux membres de l’association. Cette année encore, a été proposé aux auditeurs un ensemble varié de thèmes portant tant sur l’histoire locale que sur notre région, qu’il s’agisse de ses aspects patrimoniaux ou culturels, ou que sur des questions plus générales relevant de l’histoire et de la mémoire nationales, des églises de l’Eure à la Marseillaise, de la Grande Guerre à Octave Mirbeau, de Guizot au collège Saint-Lazare, de Gaillon au Cercle vernonnais de la Ligue de l’enseignement. Rappelons que, depuis octobre 2017, Le Démocrate ne souhaite plus de compte rendu développé des conférences. Ils sont désormais limités à 1000 signes, un compte rendu plus substantiel est donc disponible sur le site du CEV, grâce au travail de Christian Vanpouille, notre efficace webmaster. Ces comptes rendus sont repris dans les Cahiers. Soulignons que six des conférenciers étaient extérieurs, ce qui confirme le rayonnement du CEV, auquel ont également contribué les membres du CEV qui ont fait des conférences auprès d’autres associations ou participé à l’organisation de manifestations culturelles. Citons en particulier la participation de plusieurs d’entre eux au congrès d’Alençon de la FSHAN en octobre, soit parmi les auditeurs, soit comme conférenciers (Jean Baboux, André Goudeau, Jean-Claude Viel). Au Grand déballage du 4 octobre, le CEV, malgré les intempéries, a une nouvelle fois tenu un stand qui, pluie oblige, s’était en réalité réfugié dans le magasin de Jean Castreau. Respectant une tradition solidement établie et fort appréciée des membres du CEV, une sortie a été organisée le 22 juin. Nous avons été accueillis par M. et Mme Barthel dans leur maison forte d’Authevernes dont M. Barthel a fait une remarquable visite guidée. Tant l’apéritif organisé par Jean Baboux que le dîner à Heubécourt assuré par le traiteur contacté par Michel Mallez ont rencontré un vif succès. En tenant honorablement sa place sur l’éventail des activités culturelles offertes aux Vernonnais et à leurs voisins et en contribuant au développement du savoir, le CEV a donc rempli la mission qui est la sienne. Comme le précisera le Président, le CEV entend développer encore plus sa contribution à la diffusion du savoir, car plusieurs de ses membres se sont attelés à une tâche aussi lourde que passionnante, entamée en 2018, la rédaction d’une Histoire de Vernon, qui va les occuper tout au long de l’année 2019.  Les membres du CEV seront informés en priorité de la sortie de cet ouvrage vendu à un prix raisonnable. Les membres du CEV seront informés en priorité de la sortie de cet ouvrage vendu à un prix raisonnable. L’assemblée approuve ce rapport à l’unanimité. 2. Rapport financierDominique Siméon, trésorier du CEV, présente le rapport financier de l’année 2018.a) Compte de résultat 187 adhérents ont cotisé en 2018. Résultat 2018 : + 32 €. La comparaison des charges et des produits met en évidence un budget équilibré. b) Bilan et Rapport du vérificateur aux comptes, M. Albert Demangeon Celui-ci atteste de la bonne tenue et de la sincérité des comptes. Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. c) Prévision 2019 : Budget et cotisations Les prévisions sont établies sur la base des budgets des deux années précédentes. Le trésorier souligne en particulier la part de la provision destinée à la publication de l’ouvrage entrepris par le CEV, alimentée initialement par la subvention sur sa réserve parlementaire accordée par l’ancien député, M. Franck Gilard. Le conseil d’administration, confiant dans l’attribution de la subvention, grâce au soutien de l’adjoint aux affaires culturelles, a décidé de maintenir les cotisations au même niveau que les années précédentes : 23 € pour une adhésion individuelle et 32 € pour un couple. Ces montants ne seront modifiés dans l’avenir qu’en cas de nécessité. Le président met ensuite au vote ce budget prévisionnel, approuvé à l’unanimité, puis le quitus donné au CA pour son bilan de l’année 2018. Celui-ci est accordé à l’unanimité. 3. Perspectives pour l’année 2019Avant de présenter nos projets pour 2019, je vais revenir rapidement sur deux aspects chiffrés de l’année passée :- le nombre d’adhérents (187) témoigne d’une grande stabilité après le nombre record de 190 l’année précédente - la fréquentation des conférences a légèrement fléchi après un autre sommet l’année précédente, avec une moyenne de 85 personnes (contre 110 en 2017) ; deux conférences organisées au cinéma-théâtre avaient attiré en 2017 une nombreuse assistance (Poussin et Thierry Lentz). Mais cette moyenne 2018 reste exceptionnelle pour huit conférences. À propos de l’organisation de nos conférences mensuelles, il faut remercier encore une fois cette année Christian Vanpouille, pour les diaporamas (en liaison avec les conférenciers). Le programme des conférences a été établi pour la première partie de l’année 2019 : - jeudi 28 février : Louis Renault et son domaine de Herqueville, par Yvette Petit-Decroix, membre du CEV. - jeudi 21 mars : Gérard Gengembre a bien voulu se charger de combler une lacune importante dans nos programmes annuels de conférences, à savoir faire une conférence consacrée à Georges Dumézil, intellectuel qui a donné son nom au lycée de Vernon, une conférence attendue depuis des années. - jeudi 25 avril : Jean-Claude Viel, membre du CEV, nous parlera d’ Un Vernonnais en pèlerinage à Jérusalem en 1480. - jeudi 16 mai : un autre membre du CEV, Benoît Cottereau, a bien voulu nous présenter une conférence sur La Carrière de Mortagne à Vernonnet. Ainsi donc, les quatre conférences du premier semestre 2019 seront faites par des membres du CEV, preuve de la vitalité de notre association. Le programme du second semestre 2019 n’est pas encore complet et nous n’avons pas non plus les dates des conférences. Deux conférences sur quatre sont fixées : - en octobre, Emmanuel Rousseau, conservateur en chef aux Archives nationales et chevalier de Malte, viendra enfin nous parler de l’ordre de Malte (cette conférence prévue depuis quelque temps a été reportée pour empêchement du conférencier) - en décembre, comme chaque année, Gérard Gengembre nous offrira une conférence littéraire, consacrée cette fois à la Normandie de deux célèbres auteurs de romans policiers, Maurice Leblanc et Georges Simenon. Ce sera donc la deuxième conférence de Gérard pour le CEV en 2019. Nous l’en remercions chaleureusement et nous réjouissons à l’avance. Nous avons des idées pour les deux dernières conférences mais rien n’est arrêté. Notre traditionnelle soirée de juin aura lieu le vendredi 21 juin (mais cette date correspond à la fête de la musique et elle pourrait changer). Nous irons pour la première fois au prieuré de Saulseuse, pourtant si proche de Vernon, où nous serons reçus par le propriétaire, M. Cornu-Thénard. Le lieu du repas n’est pas encore déterminé. Le CEV participera peut-être, de nouveau, à l’animation des Journées du patrimoine en septembre, après l’interruption de l’année passée. En octobre, comme chaque année, le CEV tiendra certainement un stand au Grand déballage dans les rues de Vernon. Le congrès de la Fédération aura lieu en octobre à Dieppe avec pour thème « La Normandie en mouvement » ; nul doute que des membres du CEV y présenteront des communications, comme chaque année. Pour finir, il faut dire quelques mots de notre projet au long court qui sera bientôt finalisé, celui d’un ouvrage sur l’histoire de Vernon. La rédaction en a commencé au début de l’année 2018. Le plan a été élaboré progressivement. L’ouvrage comprendra une trentaine de chapitres, la plupart chronologiques et d’autres thématiques. À ce jour, 23 chapitres ont été rédigés. S’y ajoutent 4 encarts. C’est bien sûr un ouvrage collectif, placé sous la direction d’André Goudeau et Jean Pouëssel. Les autres auteurs ayant déjà rédigé des chapitres sont : Jean Castreau, Ulysse Louis, Gérard Gengembre, Christian Vanpouille, Jean-Claude Viel et Jean Baboux. Nous espérons avoir terminé le manuscrit pour la fin mars. Resteront ensuite d’importantes questions : les illustrations, le financement, l’éditeur… J’avais invité à la prudence, lors de la dernière assemblée générale, certains se souvenant qu’un projet similaire avait déjà été évoqué à plusieurs reprises, par le passé, sans résultat tangible… Cette fois c’est sûr, l’ouvrage va voir le jour, fin 2019 ou plutôt en 2020. 4. Renouvellement du CARappel de la situation présente :- trois présidents d’honneur : Ulysse Louis, Michel de Decker et André Goudeau - président : Jean Pouëssel - vice-président : Jean Baboux - trésorier : Dominique Siméon - secrétaire : Gérard Gengembre - secrétaire adjoint : Michel Mallez - autres membres : Guy Bertin, Jean Castreau, Jean-Marc Lainé, Jean Roncerel, Christian Vanpouille. Les quatre membres du CA sortants sont Michel Mallez, Jean Pouëssel, Jean Roncerel, Dominique Siméon. Ils ont tous quatre acceptés de se représenter. |

| Février |

| Jeudi 28 février 20 h 30 -

Espace Philippe-Auguste de Vernon Louis Renault et son domaine de Herqueville

par Madame Yvette Petit-Decroix |

| Présentation de la conférence

|

| Compte rendu de la conférence (GG) : Devant une audience particulièrement nombreuse et intéressée, Mme Yvette Petit-Decroix, déléguée départementale  pour la Fondation du Patrimoine, membre du CEV

et de la SED de Louviers, a minutieusement et très clairement évoqué le

domaine agricole que Louis Renault a fondé et développé sur la

commune d’Herqueville et les communes avoisinantes à partir de 1906. pour la Fondation du Patrimoine, membre du CEV

et de la SED de Louviers, a minutieusement et très clairement évoqué le

domaine agricole que Louis Renault a fondé et développé sur la

commune d’Herqueville et les communes avoisinantes à partir de 1906.Après avoir rappelé le parcours de Louis Renault, né en 1879 (création de la Société Renault Frères en 1898,  invention de la prise directe en

1899, installation à Billancourt en 1900 avec 110 ouvriers, seul patron

en 1908), elle a suivi l’histoire du domaine à partir de l’achat en

1906 des 400 hectares de la Batellerie à Herqueville. Situé en bord de

Seine à une centaine de kilomètres de Paris, jouxtant un grand espace

boisé, ce domaine offrait ainsi tout ce que pouvait souhaiter l’amateur

de yachting et de chasse qu’était Louis Renault. invention de la prise directe en

1899, installation à Billancourt en 1900 avec 110 ouvriers, seul patron

en 1908), elle a suivi l’histoire du domaine à partir de l’achat en

1906 des 400 hectares de la Batellerie à Herqueville. Situé en bord de

Seine à une centaine de kilomètres de Paris, jouxtant un grand espace

boisé, ce domaine offrait ainsi tout ce que pouvait souhaiter l’amateur

de yachting et de chasse qu’était Louis Renault.Mme Petit-Decroix a organisé son propos selon un plan chronologique et l’a abondamment illustré, tant par des cartes bien lisibles que des documents et photographies anciennes et récentes. Elle a distingué trois périodes : 1906-1933 – 1934-1939 – 1939-1944, avant de détailler les éléments patrimoniaux qui demeurent sur le site. L’histoire du domaine 1. La première période : 1906-1933  Le nouveau propriétaire se livre à de nombreux aménagements et fait construire plusieurs bâtiments : un château, une maison des matelots, une ferme. Par l’achat de fermes, il agrandit le domaine, qui, en 1922, compte 1000 ha. Parallèlement, son activité industrielle s’est considérablement développée grâce à la guerre, et ses usines emploient 22 000 personnes en 1918. Tout en fabriquant des automobiles, Il convertit sa production militaire, comme les chars, en matériel agricole, notamment des tracteurs. Marié en septembre 1918 à Christiane Boullaire (avant ce mariage, il vivait avec une cantatrice, Jeanne Hatot), il continue les agrandissements, possède en 1933 10 fermes sur 1300 ha. Il organise l’ensemble an plaçant à sa tête un régisseur, qui commande aux chefs de ferme. On pratique la polyculture et de l’élevage. La consigne est que le domaine doit être autosuffisant, le surplus étant vendu à des coopératives. Le personnel se répartit entre cinq services, dont l’exploitation agricole : la maison ; les bateaux avec six matelots ; les jardins avec six à huit jardiniers ; la chasse, avec six gardes-chasse. On reçoit et on loge des invités. 2. La deuxième période : 1934-1939 Présent chaque fin de semaine et faisant venir ses subordonnés, Louis Renault continue d’accroître son domaine, et achète en 1934 la ferme Lanquest qui était quasi enclavée dans ses terres. Il entreprend de 1934 à 1936 un grand chantier sur lequel travaillent 120 ouvriers, allant jusqu’à détruire une rue du village qui traversait ses terres et déplacer la mairie. Outre ces travaux, il réorganise complètement l’activité agricole, confiée à un ingénieur automobile. Trois principes gouvernent le tout : centralisation, mécanisation (les 80 chevaux sont vendus), nouvelles productions (beurre, porcs, volaille, moutons, cidre). Tout fonctionne d’une manière scientifique analogue à celle qui régit les usines. Ce sont d’ailleurs des matériaux fabriqués à Billancourt qui sont utilisés pour nombre de nouvelles constructions. En 1939, le domaine couvre 1700 ha et tourne à plein régime. 3. La troisième période : 1939-1944 La guerre entraîne une triple pénurie : main d’œuvre, carburant, engrais. De plus, se consacrant à ses usines mobilisées pour l’effort de guerre, Louis Renault est absent. Aidée par leur fils Jean-Louis, son épouse Christiane prend le domaine en charge. Elle installe des hébergements qui accueillent jusqu’à 150 enfants des ouvriers de Billancourt mobilisés. Après l’attaque allemande du 10 mai, l’exode et le pillage du domaine, il faut tout remettre en marche. Les tracteurs sont convertis au gazogène, fourni par un chantier de charbon de bois. Le service des jardins prend de l’ampleur. On procède à une concentration des fermes. 4. La fin Louis Renault meurt le 30 septembre 1944. Ses propriétés privées échappent à la nationalisation et passent à ses héritiers. Jean-Louis vend une partie du domaine, élève des charolais, introduit des cultures industrielles, installe des fabriques de meubles métalliques et de portes isoplanes. Cela ne suffit pas pour sauver le domaine qui périclite et cesse d’exister vers 1962. Jean-Louis conserve cependant les entreprises jusqu’en 1982. Le patrimoine existant Grâce à une série d’illustrations commentées, la conférencière a fait le tableau quasi complet des éléments patrimoniaux sur l’ensemble du site, commune par commune.  1. Herqueville Restent de nombreux bâtiments du domaine privé, des dépendances, de la ferme et du village. a) Le domaine privé et ses dépendances : Le château, d’architecture composite, dont les murs furent en partie construits avec de la pierre de Vernon, la maison des matelots, la forge et son atelier, les serres, le fruitier, le pavillon de golf (aujourd’hui pavillon de chasse), les deux annexes, le Home et le Manoir, le tennis. b) La ferme et les cinq routes qui y mènent : maison du régisseur, halle, étable, laiterie. c) Le village : la mairie reconstruite et l’église restaurée par Louis Renault, la plage et ses maisons toutes transformées par lui. 2. Connelles Une ferme du XVe siècle, un manoir du XVIIIe siècle, une bergerie. 3. Daubeuf-près-Vatteville La ferme des Buspins, celle de Fretteville, celle du Mont-Joyeux, restaurée. 4. Muids La Ferme blanche construite par Louis Renault. 5. Andé Le moulin, auquel Louis Renault s’intéressa assez peu. 6. Porte-Joie Une grande ferme et l’ensemble de Port-Pinché. La plus grande partie des habitations appartient à des propriétaires privés. Il faut noter qu’aucun de ces bâtiments n’est protégé, si ce n’est pour certains d’entre eux par le Code de l’environnement. Ainsi, le nouveau propriétaire anglo-pakistanais de château a-t-il détruit presque tout l’intérieur pour le remodeler et le redécorer. Toutes les photos montrées lors de la conférence ont été prises avant ces transformations. Au terme d’une conférence passionnante et remarquablement agencée, Mme Petit-Decroix a conclu en soulignant que l’on avait affaire à une expérience originale située dans un passé récent, dont l’avenir de tout ce qui en reste demeure incertain. Répondant aux questions, elle a souligné que tout avait réalisé par Louis Renault en auto-financement, que la première ferme appartient toujours aux descendants (huit petits-enfants nés des quatre mariages de Jean-Louis) et que Louis Renault,qui eut toujours d’excellents rapports avec le maire (on peut en dire autant des habitants), est enterré à Herqueville, seule commune du domaine à avoir inséré un losange dans son blason. |

| Mars |

Présentation de la conférence : À

partir de 1939, discret, quasi anonyme quoique certains témoins se

souviennent de sa grande bienveillance, Georges Dumézil (1898-1986) a

passé une partie de sa vie à Vernonnet. Peu de gens savaient qu’il

était non seulement l’un des plus éminents linguistes du siècle,

maîtrisa

nt une trentaine de langues, mais aussi un anthropologue et un

historien des mythes et des religions dont l’apport aux sciences

humaines a été décisif. On lui doit notamment la mise en évidence de la

tri-fonctionnalité dans les sociétés indo-européennes. nt une trentaine de langues, mais aussi un anthropologue et un

historien des mythes et des religions dont l’apport aux sciences

humaines a été décisif. On lui doit notamment la mise en évidence de la

tri-fonctionnalité dans les sociétés indo-européennes. Auteur d’une œuvre considérable, académicien en 1978, on créa pour lui la chaire des civilisations indo-européennes au Collège de France, où il enseigna de 1949 à 1968. S’il fut en particulier spécialiste des langues du Caucase, son ouvrage sans doute le plus marquant demeure Mythe et Épopée, publié chez Gallimard en trois volumes de 1968 à 1973. C'est cet éminent Vernonnais, savant de première magnitude, humaniste à la modestie exemplaire que nous présentera Gérard Gengembre, professeur émérite de littérature française à l'université de Caen et secrétaire du CEV. Est-il besoin de justifier encore le nom donné au lycée de Vernon ? |

Compte rendu de la conférence (GG) : , Devant une assistance particulièrement nombreuse, après que Jean Pouëssel a rappelé que le CEV souhaitait depuis longtemps que soit évoquée la figure de Georges Dumézil, le conférencier a commencé par préciser le rapport entre ce grand homme et notre lycée. Il a rappelé les années vernonnaises ainsi que la carrière d’enseignant et de chercheur de Dumézil, avant d’évoquer ses travaux en linguistique pour terminer avec un exposé sur sa décisive contribution dans le champ des sciences humaines, autrement dit la mise au jour de la tri-fonctionnalité dans les sociétés indo-européennes à partir de la comparaison des religions anciennes et des mythes. 1. DE PARIS AU COLLÈGE DE FRANCE ET A L’ACADÉMIE FRANÇAISE EN PASSANT PAR VERNON A. BIOGRAPHIE Né

à Paris le 4 mars 1898, reçu premier à l’E.N.S. en 1916, mobilisé

en 1917, il retrouve la rue d’Ulm en février 1919 et obtient

l’agrégation de lettres en novembre. Il est nommé, en janvier 1921,

lecteur de français à l’université de Varsovie, puis il se consacre à

son doctorat en histoire des religions et la mythologie comparée,

soutenu en 1924. Georges Dumézil considérera que ces essais n’étaient

que des tâtonnem

B. DUMÉZIL ents,

et qu’il ne sut sortir qu’en 1938 de cette période où il n’avait pas

encore mis en pratique ce qui sera sa méthode. Recruté comme professeur

d’histoire

des religions à l’université d’Istanbul, il séjourne en Turquie de

décembre 1925 à 1931. Cette expérience le marquera et il en gardera toute

sa vie la nostalgie. Il découvre alors les langues du Caucase. De

retour en France, il entre à l’École Pratique des Hautes Études où il

restera jusqu’en 1968. En 1949, c’est le Collège de France où l’on a

créé pour lui la chaire de Civilisation indo-européenne. Élu en 1970 à

l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, puis à l’Académie

française en 1979. Il décède à Paris le 11 octobre 1986, après une vie

de recherches marquée par une soixantaine de publications. ents,

et qu’il ne sut sortir qu’en 1938 de cette période où il n’avait pas

encore mis en pratique ce qui sera sa méthode. Recruté comme professeur

d’histoire

des religions à l’université d’Istanbul, il séjourne en Turquie de

décembre 1925 à 1931. Cette expérience le marquera et il en gardera toute

sa vie la nostalgie. Il découvre alors les langues du Caucase. De

retour en France, il entre à l’École Pratique des Hautes Études où il

restera jusqu’en 1968. En 1949, c’est le Collège de France où l’on a

créé pour lui la chaire de Civilisation indo-européenne. Élu en 1970 à

l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, puis à l’Académie

française en 1979. Il décède à Paris le 11 octobre 1986, après une vie

de recherches marquée par une soixantaine de publications.  ET VERNON ET VERNONEn 1939, pour se mettre à l’abri des bombardements qu’il redoute à Paris, Georges Dumézil achète une maison située à Vernonnet, au Puits Fleuri, rue du Mont-Roberge. Après la guerre, chaque été, le chercheur et sa famille quittent la capitale pour passer trois mois à Vernonnet. Travaillant constamment. Il entretient d’excellents rapports avec ses voisins, notamment la famille Bouquet. En 1962, il invite à Istanbul Jean-Pierre Bouquet et Guy Brébion, un autre Vernonnais, qui rentrent avec deux jeunes Turcs que Dumézil envoyait poursuivre leurs études en France. Eu

égard à la technicité de ce domaine, le conférencier n’est pas rentré

dans trop de détails et, avant de souligner l’étendue des travaux

de Dumézil sur les langues du Caucase, il a préféré souligner ses

propos à la fois modestes et humoristiques sur sa connaissance des

langues. Il n’est pas exagéré de dire que le trésor des langues et des

civilisations du Caucase lui doit en partie sa survie. Il a notamment

sauvé l’oubykh, qui n’était plus parlé que dans quelques villages de

l’Anatolie, recueillant des textes et élaborant une grammaire.

3. L’ANTHROPOLOGUEA. LA MYTHOLOGIE COMPARÉE Pour

lui, la comparaison n’est autre que la « forme que revêt naturellement

dans les sciences humaines la méthode expérimentale […] [elle] éclaire

l’articulation des détails, mais celle-ci a d’abord été dégagée par

critique interne. » À strictement parler, Dumézil n’invente pas

la mythologie comparée, il la réinvente en changeant de méthode.

B. LA TRIFONCTIONNALITÉ CHEZ LES INDO-EUROPÉENSEn 1938, Dumézil perçoit le système des trois fonctions dans la représentation du monde des Indo-Européens. Par l’étude des

mythes et épopées de leurs héritiers Indiens, Iraniens, Scythes, Grecs,

Romains, Celtes, Germains, Scandinaves, il montre qu’ils partageaient

une vision du monde tripartite où s’articulent la souveraineté magique

et juridique (première fonction), la force physique, principalement

guerrière (deuxième fonction), la richesse tranquille et féconde

(troisième fonction).

CONCLUSIONLe champ d’analyse qu’il a choisi présente un caractère unique, qu’il a souligné ainsi : « Dans aucun autre cas on n’a l’occasion de suivre, parfois pendant des millénaires, les aventures d’une même idéologie dans huit ou dix ensembles humains qui l’ont conservée après leur complète séparation ». Mythe et Épopée est consacré aux usages littéraires de ce triptyque, de cette idéologie, comprise par Dumézil « au sens où l’on dit mythologie, théologie, c’est-à-dire collection, catalogue de mythes, de dieux, d’idées directrices ».  Il faut d’abord retenir de Georges Dumézil l’image d’un savant exemplaire par sa modestie, nullement feinte. Ajoutons son insistance à se garder d’apparaître comme un théoricien de l’universel.

On terminerait en affirmant qu’avoir baptisé de son nom le lycée de Vernon fut une vraie bonne action, un hommage on ne peut plus mérité à l’un des plus importants savants français dans le domaine de sciences humaines. Certes, la nature de ses recherches, leur caractère pointu, la culture requise pour que ses lecteurs profitent pleinement de ce savoir font que Georges Dumézil demeure mal connu de beaucoup. Pourtant, il est de ceux qui nous ont fait comprendre autrement comment ont fonctionné les sociétés et quel fut leur univers mental, autrement dit ce qui constitue une part non négligeable de notre héritage, dont nous n’avions pas pleinement conscience. Son œuvre présente une vision d’ensemble, où se donne à voir le rôle de l’idéologie dans la vie des sociétés humaines. Après la conférence, MM. Jean-Pierre Bouquet et Guy Brébion ont évoqué d’autres souvenirs et fait circuler quelques lettres de Dumézil. Il restait suffisamment de temps pour plusieurs questions fort intéressantes auxquelles le conférencier s’est efforcé de répondre, ce qui a permis de conclure une enrichissant soirée. * * *

|

| Avril |

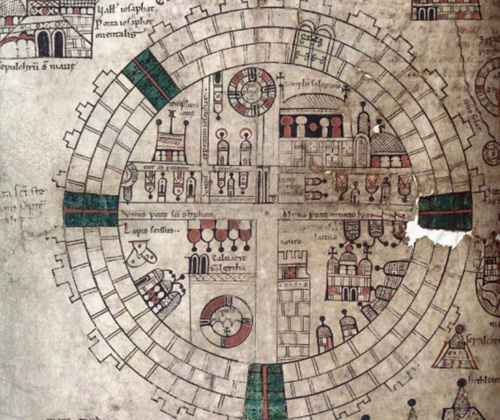

| Présentation de la conférence : Le

4 avril 1480, un Vernonnais, Pierre Barbatre, partait en pèlerinage à

Jérusalem. Un voyage de près d’un an

Compte rendu de la conférence (JB)  que nous connaissons par le compte-rendu

qu’il nous en a laissé. Jean-Claude Viel, membre du CEV, nous présentera ce

récit qui nous fait découvrir un monde inconnu, bien loin de l’image que

donnent les croisières et les voyages organisés en Méditerranée aujourd’hui. que nous connaissons par le compte-rendu

qu’il nous en a laissé. Jean-Claude Viel, membre du CEV, nous présentera ce

récit qui nous fait découvrir un monde inconnu, bien loin de l’image que

donnent les croisières et les voyages organisés en Méditerranée aujourd’hui.

tiguant et éprouvant, Barbatre et ses

compagnons découvrent, non pas la Palestine du XVe siècle, mais un

espace-temps historico-mythique, celui que racontent les guides franciscains.

C’est aussi à ce moment qu’il est mis en contact avec des membres d’autres

religions chrétiennes, que la plupart des pèlerins ont du mal à comprendre. La

personnalité plutôt sympathique et tolérante de Barbatre se révèle alors, face

à celles d’autres pèlerins, peu compréhensifs et peu tolérants. tiguant et éprouvant, Barbatre et ses

compagnons découvrent, non pas la Palestine du XVe siècle, mais un

espace-temps historico-mythique, celui que racontent les guides franciscains.

C’est aussi à ce moment qu’il est mis en contact avec des membres d’autres

religions chrétiennes, que la plupart des pèlerins ont du mal à comprendre. La

personnalité plutôt sympathique et tolérante de Barbatre se révèle alors, face

à celles d’autres pèlerins, peu compréhensifs et peu tolérants.Au total, c’est à une plongée dans le monde inconnu ancien et oublié de la fin du Moyen-âge que nous invite cette conférence. À son issue, le conférencier dédicacera son livre, intitulé Pèlerin à Jérusalem en 1480, qui développe les thèmes évoqués pendant la conférence et en aborde d’autres, comme par exemple la question des indulgences, la pompe des processions religieuses à Venise ou l’expansion militaire des Turcs.  En avril 1480, un prêtre vernonnais, Pierre Barbatre,

part à Jérusalem ; le pèlerinage dure un an. Jean-Claude Viel, membre

du CEV, nous a présenté le récit laissé par ce Normand découvrant un

monde méditerranéen inconnu. Après avoir gagné Venise à pied, Barbatre

embarque sur une galère pèlerine La Cantarina ; la vie à bord est

pénible, la nourriture infecte, les rats pullulent. Le navire essuie

des tem En avril 1480, un prêtre vernonnais, Pierre Barbatre,

part à Jérusalem ; le pèlerinage dure un an. Jean-Claude Viel, membre

du CEV, nous a présenté le récit laissé par ce Normand découvrant un

monde méditerranéen inconnu. Après avoir gagné Venise à pied, Barbatre

embarque sur une galère pèlerine La Cantarina ; la vie à bord est

pénible, la nourriture infecte, les rats pullulent. Le navire essuie

des tem pêtes et aborde des îles bien différentes à l’époque. pêtes et aborde des îles bien différentes à l’époque. Notre prêtre raconte aussi l’accueil inamical réservé aux pèlerins par les populations de la Palestine. Pendant son bref séjour à Jérusalem Barbatre visite une Palestine fantasmée. La rencontre avec d’autres peuples, d’autres religions montre les préjugés de ce chrétien occidental, campé dans ses certitudes. Jean-Claude Viel a emmené son auditoire dans un monde inconnu ancien et oublié de la fin du Moyen Âge. Une belle conférence ayant attiré un public nombreux. |

| 16 Mai |

| Présentation de la conférence :

Compte rendu de la conférence (GG)

|

| 20 Juin |

|

Une nouvelle église est bâtie et dédiée en 1494. Le prieuré étant supprimé

en 1774, ses biens sont réunis au séminaire Saint-Nicaise de Rouen. La ne

|

Programme de la soirée18 h

Accueil à

l’entrée du domaine 18 h 30 - 19 h 30 Présentation par le propriétaire et visite des vestiges de l’église, du cloître, du bassin

des moines … 19 h 30 Départ

pour Heubécourt 20 h 00 Salle des fêtes d'Heubécourt Apéritif

et exposé par Jean Baboux « Histoire et anecdotes du prieuré de

Saulseuse » 20 h 30 Repas |

| Septembre |

| Présentation de la conférence :

En

2014, le CEV avait déjà accueilli l’historien Jay Winter, qui enseigna

à Cambridge et à Yale, bien connu pour ses travaux sur la Grande

Guerre, promoteur d’une histoire transnationale de celle-ci, et un des

créateurs de l’Historial de Péronne.

Il a traité cette fois d’un sujet moins souvent abordé à propos de ce conflit et de ses conséquences, ce qu’il propose d’appeler en anglais la « civilianization » de la guerre, forme dégénérée de la guerre, qui cible désormais les populations civiles. Son propos visait à démontrer, d’une part, que la Première Guerre mondiale ne s’arrête ni avec l’armistice du 11 novembre ni avec les traités successifs, à commencer par celui de Versailles en 1919, et, d’autre part, que tout ce que le XXe siècle et notre époque présentent d’atrocités a pris véritablement naissance durant ces tragiques années 1917-1924. En effet, on ne peut parler d’entre-deux guerres, car ce serait faire preuve de myopie hypnotique de ne considérer que la seule cessation des hostilités entre l’Allemagne et les Alliés du front ouest. La Russie n’a pas été conviée aux pourparlers. Toute l’Europe orientale est en feu, de la Finlande à la Roumanie. Guerres civiles, nationales, ethniques, sociales en Finlande, dans les pays baltes, entre la Pologne et la Russie, entre la Russie et l’Ukraine, entre les Rouges et les Blancs, intervention militaire multi-nationale en Russie, pogroms, guerre entre la Grèce et la Turquie, guerre au sein de l’ancien empire ottoman, massacres dans les empires coloniaux, guerre du Rif, sans oublier le brigandage, etc. Il serait trop long de détailler ici tous ces affrontements et d’en établir la chronologie. À cette sinistre litanie, il est plus simple de substituer un constat valable pour toutes ces guerres quelles qu’en soient les causes : les populations civiles sont systématiquement ciblées. Si des exactions, des crimes de guerre, et même des crimes contre l’humanité ont été commis durant la Grande Guerre (exécutions de civils belges et français en 1914, génocide arménien en 1915, expulsion des Juifs de Galicie, bombardements aériens, guerre sous-marine à outrance, poursuite du blocus contre l’Allemagne après l’armistice…), ils apparaissent malgré leur gravité comme des exceptions. À partir  de la guerre civile en Russie suite à la révolution de 1917, et dans toutes ces guerres plurielles, ils deviennent la règle. de la guerre civile en Russie suite à la révolution de 1917, et dans toutes ces guerres plurielles, ils deviennent la règle.On doit donc envisager une histoire transnationale de ces années qui définissent ce que sera le XXe siècle, et aussi notre époque. La Seconde Guerre mondiale y trouve à la fois ses origines et ses modalités. Jay Winter a insisté sur l’exemple donné par le conflit entre la Grèce et la Turquie. La Grèce rêve de se tailler un empire jusqu’à la Mer noire et ses troupes avancent en Anatolie. Mustapha Kemal Atatürk, qui a reconstitué une armée, les repousse. La guerre se termine avec la destruction de Smyrne. Le traité de Lausanne de 1923 prévoit un échange de populations civiles, et ces expulsions symétriques sont dès lors inscrites dans le droit international. 500 000 musulmans doivent quitter le territoire grec, 1 500 000 Grecs orthodoxes doivent quitter le territoire turc. C’est donc l’appartenance religieuse qui définit la citoyenneté, et on a affaire à un véritable nettoyage ethnique. Pour les apatrides expulsés est créé le passeport Nansen. Oui, les années 1917-1924 ont ouvert la boîte de Pandore. |

| Octobre |

| Présentation de la conférence : Fondé à la fin du XIe

siècle, il y a plus de 960 ans, l’Ordre souverain militaire hospitalier de

Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et Sa vocation hospitalière au service des pauvres, des

malades et des réfugiés conduit aujourd’hui l’Ordre de Malte à être actif dans

120 pays grâce à ses 13 500 membres, ses 25 000 personnels médicaux et

sanitaires et ses 80 000 bénévoles permanents ; il intervient également en

première ligne dans les catastrophes naturelles ou les conflits armés, et

assure la continuité des actions de secours sur place. Sujet de droit

international public, l’Ordre souverain de Malte entretient des relations

diplomatiques avec 108 pays et avec l’Union européenne. Il dispose d’un siège

d’observateur permanent auprès des Nations Unis et des principales

organisations internationales. En France, les missions sanitaires, sociales et

humanitaires de l’Ordre souverain de Malte s’exercent essentiellement dans le

cadre de l’Association « Ordre de Malte France », très active également en

Afrique, au Moyen Orient et en Asie, ainsi qu’au travers de la Fondation

Française. Le conférencier convié par le CEV, Emmanuel Rousseau, à la fois chevalier de Malte et conservateur général aux Archives nationales, nous présentera le passé et le présent de cet ordre prestigieux.  Compte rendu de la conférence (GG) Devant une assistance particulièrement nombreuse (à noter qu’était présent M. De France, responsable départemental de l’Ordre), Jean Pouëssel a présenté M. Emmanuel Rousseau, chartiste de formation, conservateur général aux Archives nationales, chevalier de Malte et membre du Conseil souverain de l’Ordre. Il a également rappelé que le conférencier avait co-écrit un article sur le traité de Gaillon pour le Cahier vernonnais de 2005. L’HISTOIRE DE l’ORDRE Pour retracer l’historique de l’Ordre, M. Rousseau est parti de l’appellation officielle : l’« Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte ». En effet, chaque composante de cet intitulé est l’inscription d’un moment de l’histoire. Il faut remonter à l’origine, soit le pèlerinage à Jérusalem depuis le IIe siècle. Cette démarche pénitentielle explique l’ancrage chrétien de la fondation de l’Ordre. Parmi les routes commerciales reliant l’Europe et la Terre sainte sous domination musulmane depuis Omar, celle des Amalfitains permet d’ouvrir des comptoirs, les Échelles du Levant. A. « Ordre  hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem » hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem »Vers 1040, installé à côté de la maison supposée de Zacharie et Elisabeth, les parents de saint Jean-Baptiste, le monastère bénédictin de Sainte Marie latine prend en charge l’accueil des pèlerins. C’est un hôpital au sens d’hôtel. Il a été fondé par Gérard, un Amalfitain ou un Provençal, qui entend appliquer le précepte de l’Évangile selon saint Mathieu, s’occuper des déshérités de toute nature, malades, prisonniers, etc. Dans l’esprit du Christ, il s’agit d’identifier le corps malade et le corps eucharistique, ce qui illustre le mystère de la charité chrétienne mis en œuvre par des frères convers. Le segment « Saint-Jean de Jérusalem » de l’appellation de l’Ordre fait donc référence à saint Jean Baptiste. Il reste aujourd’hui quelques traces de cet hôpital dans une partie du bazar de Jérusalem appelée le Muristan. En 1097, les Turcs seldjoukides prennent le contrôle de la Terre sainte et arrêtent les pèlerinages. Gérard est emprisonné, mais accomplit un miracle de transformation de pierres en pains pour nourrir les prisonniers. En 1099, suite à l’appel à la croisade, les Croisés trouvent l’hôpital, lequel se voit ainsi reconnu par la société féodale. Gérard se rend en Occident pour recueillir des donations, en commençant par la Provence. L’Ordre comporte des frères et des non-religieux (comparables aux membres des charités normandes). B. « Ordre militaire » Le pape Pascal II prend l’Ordre sous sa protection en 1113, lui accordant ainsi un vrai statut et le privilège de l’exemption. De nouvelles donations permettent la construction sur le chemin des pèlerinages d’hôpitaux, bâtiments de protection et de soins. Pour soutenir les États latins fondés depuis la croisade, sont également fondés l’ordre militaire de la milice du Temple (1128) et celui des Chevaliers teutoniques. On demande aux hospitaliers de se militariser et d’ériger le Krak des Chevaliers, d’où la qualification de « militaire » donnée à l’Ordre. Jérusalem est conquise par les musulmans dans la seconde moitié du XIIe siècle. Le Krak tombe par trahison à la fin du XIIe siècle. Les principautés et royaumes latins tombent progressivement, et, en 1291, la chute de Saint-d’Acre signe la fin de la présence d’États chrétiens en Terre sainte. Devenus une puissance financière et temporelle, les Templiers présents dans le royaume de France se voient confier le trésor royal, conservé dans la tour du Temple à Paris. De leur côté, les Hospitaliers sont en charge de la chancellerie royale. Hospitaliers et Templiers chassés de Terre sainte se replient à Chypre, dans le royaume fondé par Lusignan. Alors que Philippe le Bel entre en conflit avec le pape Boniface VIII, en 1295, le concile de Lyon ordonne la fusion des ordres militaires en vue d’une nouvelle croisade. Ni les Templiers, ni les Hospitaliers ne sont d’accord. Les Grands Maîtres Jacques de Molay et Foulques de Villaret sont convoqués par le roi Philippe. Seul Molay répond à cette convocation, erreur qui lui sera fatale ainsi qu’à son ordre. C. « Ordre de Rhodes » Grâce à un corsaire byzantin, les Hospitaliers prennent Rhodes en 1309. Ils fondent un hôpital et une chapelle pour les pèlerins. Les biens fonciers des Templiers leur sont donnés, ainsi, vers 1320, toutes les commanderies d’Europe appartiennent aux Hospitaliers, dont le nombre n’est que de quelques centaines. Leur flotte de trois galères, où sont employés des prisonniers turcs, tente de contenir l’expansion turque en Méditerranée. Aidés de l’icône de la Vierge protectrice de l’ermitage du Mont Philerme, les chevaliers résistent aux débarquements turcs, notamment un 15 août, fête de l’Assomption, et un 8 septembre, fête de la Nativité de Marie. En 1525, Soliman le Magnifique assiège Rhodes. Les Hospitaliers abandonnent l’île avec les honneurs et peuvent emporter des reliques (le bras droit de saint Jean Baptiste, un morceau de la vraie Croix, l’icône) et les archives. C’est à Rhodes que l’organisation administrative de l’Ordre fut fixée : un Grand Maître et une répartition des membres par langue : Provence, Auvergne, France, Italie, Aragon, Castille, Allemagne, Angleterre. Chaque langue est organisée en prieuré, sous-prieuré, bailliage, commanderie. À Rhodes, sont instituées des auberges par langue (colloquium). Toute une organisation économique fonctionne pour financer le système et les pèlerinages (Rome, Saint-Jacques de Compostelle…). D. « Ordre souverain de Malte » Après la chute de Rhodes, l’Ordre connaît sept années d’errance maritime. Il se réfugie à Messine, puis à Nice. En 1532, Charles Quint lui donne Malte. Comme à Rhodes, sont fondés hôpital, chapelle et auberges. En 1565, les Turcs assiègent Malte. C’est l’époque du « Grand Siège » : 900 chevaliers résistent à 30 000 Turcs. Le 8 septembre, c’est le miracle de la Vierge.  Construites par le Grand Maître Jean de

La Valette, les fortifications ont tenu. Construites par le Grand Maître Jean de

La Valette, les fortifications ont tenu.Menant la guerre de course, les Hospitaliers luttent contre les Barbaresques et rachètent les esclaves chrétiens. Au temps de Richelieu, une académie navale est fondée, par où passent tous les grands amiraux. Une académie de médecine est également créée, accueillant des médecins de Salerne, la grande université de médecine de l’époque. En 1570, la première opération de la cataracte y est effectuée, puis la première opération de la prostate. Y est particulièrement développée la médecine de guerre, ce qui permet aussi le traitement des urgences, comme à l’occasion du tremblement de terre de Messine en 1770. L’Ordre reçoit le statut de souveraineté. Le Grand Maître bat monnaie et a rang de chef d’État. Comme le Conseil, il est élu pour cinq ans par un système électoral collégial. Depuis le début du XVIe siècle, les chevaliers doivent présenter des preuves nobiliaires. La Réforme entraîne des pertes financières pour l’Ordre. Avec la Révolution française, considéré comme étranger, l’Ordre, qui possédait une grande partie du royaume, se voit confisquer tous ses biens le 12 septembre 1792. L’île de Malte devient plus que jamais un enjeu stratégique. Cherchant un allié en Méditerranée, la Russie s’était déjà tournée vers elle. Le 12 juin 1798, en route vers l’Égypte, Bonaparte conquiert l’île. L’Ordre entre en crise et se retrouve en Russie, le tsar Paul Ier devenant Grand Maître en 1799, mais il est assassiné en 1801. Réfugié à Catane, l’Ordre est inféodé aux Bourbons-Sicile. Il se rend ensuite à Ferrare, puis à Rome en 1834, n’ayant pu récupérer Malte lors du Congrès de Vienne de 1815. Il renaît de ses cendres au cours du XIXe siècle, accueillant de pieux laïques et des membres d’honneur. En 1896, il est reconstitué en France. DU XIXe SIÈCLE À AUJOURD’HUI L’Ordre est régi par un gouvernement décentralisé : un Grand Maître, un Souverain Conseil, avec une majorité de religieux. Dans 69 pays existe une association nationale,  nobiliaire et non-nobiliaire. nobiliaire et non-nobiliaire.Ces associations mettent en place des œuvres qui reproduisent l’hôpital de Jérusalem. Sujet de droit international, État souverain sans territoire, observateur à l’ONU, l’Ordre entretient des relations diplomatiques avec 120 pays. Il vit de dons, mais possède de grandes propriétés en Italie. Il émet des timbres et des pièces de monnaie (les scudi). Son statut lui permet d’intervenir dans les zones de belligérance, accomplissant une forme de service public d’urgence et caritatif. Il sert aussi de boîte à lettres. Il compte 600 membres en France, auxquels s’ajoutent des dizaines de milliers de personnes dans une vaste confraternité. Animés par un sens profond de la foi chrétienne, ils pratiquent ce devoir du chrétien qu’est la charité. Aimer l’autre, c’est trouver Dieu Ils aident et secourent handicapés, malades, personnes en fin de vie. Ils sont actifs en France et dans les anciennes colonies. Ils s’attachent notamment à soigner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et celles victimes de la lèpre (2 500 cas en France). . N’entrent naturellement en ligne de compte ni la religion, ni l’origine des secourus. Ils vont s’engager dans les soins palliatifs et accroître leurs actions en faveur de la défense de la vie. Parmi les réponses aux questions posées à l’issue de cette passionnante conférence, assortie d’un petit film sur les actions de l’Ordre, et  remarquablement menée, on notera celles-ci : remarquablement menée, on notera celles-ci :- Pour devenir chevalier, il faut avoir la vocation, être bénévole et être coopté. - L’Ordre compte trois catégories de membres : des laïques, des oblats, des religieux (7 en France, dont le conférencier). Ils sont 13 500 dans le monde. - L’Ordre n’intervient pas directement sur les théâtres de guerre (sauf dans les Balkans, à Srebrenica), mais, en tant qu’Organisation Gouvernementale, effectue des missions humanitaires là où les guerres causent des problèmes humanitaires (Liban, Cambodge, Thaïlande, Birmanie, Sud-Soudan, Corée du Nord.) - Il existe un corps militaire italien de l’Ordre, qui est allé à Mossoul et Erbil. - Les hôpitaux de l’Ordre ont été les premiers à mettre un malade par lit, à changer quotidiennement les draps, à servir les repas dans de l’argenterie afin d’éviter la contagion. - Echappant aux logiques du monde moderne, l’Ordre est une véritable survivance du Moyen Âge, ce qui constitue à la fois son originalité et son efficacité. |

| Novembre |

Présentation de la conférence : Mais que cachent les nombreuses années de développement d’un médicament

? Comment les choses ont-elles évolué depuis l’époque des dr

Mais que cachent les nombreuses années de développement d’un médicament

? Comment les choses ont-elles évolué depuis l’époque des dr uides avec leurs « potions magiques » ? uides avec leurs « potions magiques » ? Entre les chercheurs inventeurs et les groupes industriels qui fabriquent le produit vendu, des scientifiques transforment la poudre en médicament avec toujours plus de science, de contraintes et de connaissances. Les sites R&D (recherche et développement) ferment les uns après les autres, mais après tout, quelle est leur valeur ajoutée dans la chaîne de la santé de demain ? C'est ce grand et passionnant mystère que Madame Laurence Benissan, qui dirige une importante entreprise à Évreux, tentera de démystifier pour nous lors de cette conférence consacrée à un thème plutôt inhabituel au CEV.  Le

14 novembre, le CEV recevait Laurence Benissan, patronne d’IDD-Xpert,

un laboratoire ébroïcien de recherche Le

14 novembre, le CEV recevait Laurence Benissan, patronne d’IDD-Xpert,

un laboratoire ébroïcien de recherche et développement pour l’industrie

pharmaceutique, venue expliquer comment se créait un médicament, entre

la découverte d’une nouvelle molécule et sa mise sur le marché. et développement pour l’industrie

pharmaceutique, venue expliquer comment se créait un médicament, entre

la découverte d’une nouvelle molécule et sa mise sur le marché.Après avoir expliqué les évolutions historiques de la découverte des médicaments depuis la Préhistoire, la conférencière évoque les évolutions récentes depuis le début du XIXe siècle. Aujourd’hui une vingtaine d’années sont toujours nécessaires pour mettre au point un médicament et contrôler ses qualités. La conférencière expliqua son travail quotidien consistant à vérifier les effets d’un futur médicament. Son entreprise travaille à 90% à l’international, 75% de ses dépenses se font en Normandie. L’entreprise dispose d’un matériel coûteux, nécessitant de lourds investissements et connaît une forte croissance. Un sujet inhabituel pour le CEV, une excellente conférence ayant attiré un public nombreux et intéressé. |

Vernon semper viret : une

telle devise invite à suivre le fil du temps. Des origines à nos jours,

la longue histoire de notre ville mérite bien que de nouveaux

historiens viennent « reprendre et compléter les ouvrages des anciens

», comme l’appelait de ses voeux Robert Laurence, un des fondateurs du

Cercle d’Études vernonnais, il y a déjà plusieurs décennies.

Entre passé et présent, permanences et métamorphoses, mémoire et perspectives, il importait de faire le point. Cette tâche impliquait de rassembler les travaux les plus récents, de situer Vernon dans son cadre géographique et sa topographie urbaine, de mettre en scène les événements traversés et d’en relever les traces, d’évoquer les figures marquantes, de rendre compte enfin dans tous ses aspects de l’épaisseur de ce temps historique. Dépliant les siècles et découvrant les facteurs qui expliquent le devenir de notre ville, le CEV vous propose cette nouvelle histoire collective de la cité de Philippe Auguste et de la fusée Ariane. |

| Décembre |

Présentation de la conférence :

Le Rouennais Maurice Leblanc (1864-1941) situe

nombre d’exploits de son héros Arsène Lupin dans les abbayes de la vallée de la

Seine, et, bien sûr, à Étretat avec la fameuse Aiguille creuse (1909), ce qui, de Jumièges au Clos Lupin, donne

aujourd’hui lieu à un tourisme littéraire fort prisé. Plus qu’aux aventures du

gentleman cambrioleur, on s’intéressera surtout à la géographie du mystère dans

la Normandie lupinienne, le triangle cauchois délimité par le romancier

lui-même, entre littoral, pays de Caux et Val de Seine. Compte rendu de la conférence (GG): La Normandie simenonienne

En guise d’entrée en matière, rappelons en quelques chiffres ce que fut la production de Georges Simenon : • jusqu'en 1929, 200 romans et nouvelles écrits sous 17 pseudonymes différents ; • de 1929 à 1972 (année où il arrête d'écrire des fictions), 192 romans sous son nom propre, dont : • 103 épisodes de Maigret (75 romans et 28 nouvelles), • 117 romans (qu'il appelait ses « romans durs ») représentant 25 000 pages ; • 155 nouvelles • 25 ouvrages à caractère autobiographique publiés jusqu’en 1981 ; . En 41 ans de carrière, il donnera vie à 9000 personnages, dans 1 800 lieux différents ! Après la Charente Maritime, la Normandie est la seconde région la plus visitée par le commissaire Maigret. A. La Norman  die dans la vie de Simenon (source : « The official Georges Simenon website, by John Simenon ») die dans la vie de Simenon (source : « The official Georges Simenon website, by John Simenon »)Simenon a séjourné une première fois en Normandie en 1925, lors de villégiatures estivales. Pendant l’été 1925, le couple Simenon prend ses premières vacances qui constituent en même temps le premier contact de l’écrivain avec la Normandie. Ce séjour estival à Bénouville, près d’Étretat, lui permet de remarquer une jeune fille de l’endroit née le 12 septembre 1906 : Henriette Liberge. Bientôt surnommée Boule, elle deviendra sa cuisinière et restera sa compagne presque tout au long de sa vie. Les parents de Boule, le marin pêcheur Henri Liberge et la ménagère Berthe , née Cornu, avaient douze enfants. On remarquera que l’univers romanesque de Simenon compte sept personnages, dont cinq Normands, nommés Liberge et onze, dont deux Normands, nommés Cornu. Henriette était employée par les Jouette, amis parisiens qui avaient invité les Simenon à Bénouville où ils occupaient une villa. Celle-ci ne disposant pas de chambre d’amis, Georges et Régine ont été hébergés dans une ferme voisine, la ferme Paumelle, qui appartenait à la famille Seydoux-Délu, les châtelains du village. « De courtes vacances, au bord de la mer, en Normandie, où nous sommes accueillis par une amie récente qui y possédait une villa fraîche et naïve comme un jouet d’enfant. Elle nous retient, insiste pour que nous passions nos vacances dans son village proche d’Étretat. Elle n’a pas de chambre d’amis et nous louons une pièce vide dans une ferme toute proche. Nous ne possédons pas de meubles. Nous n’allons pas en acheter, ne fût-ce qu’un lit, pour quelques semaines. Qu’à cela ne tienne : je demande à la fermière, qui parlait le vieux normand, de nous céder deux ou trois bottes de paille que nous étendons à même le sol, Tigy et moi. On nous prête une paire de draps, une table de bois blanc, une seule chaise, et nous voilà installés. »(Mémoires intimes). Dans son ouvrage Simenon et les femmes, Michel Carly a tracé un joli portrait de Boule. Simenon a adressé plusieurs clins d'œil à Boule à travers son œuvre, et en particulier dans deux romans maigretiens: d'une part, Maigret et la vieille dame, où la famille Trochu, des pêcheurs d'Yport, est inspirée de la famille Liberge; comme l'est celle des Laberge dans Au rendez-vous des Terre-Neuvas. Lors de son séjour à Bénouville durant l’été 1928, Simenon découvre Fécamp : « En 1926 [sic ; lire “ 1928 ”], je devais retourner à Fécamp où il m’était déjà arrivé de me rendre en partant de Bénouville et en passant par Yport » (« Sur les traces de Georges Simenon en Normandie », entretiens à la radio, 1979). L’écrivain découvre aussi alors Étretat et ses bains de mer. Septuagénaire, il se souvient d’eux tout en nourrissant quelques regrets à leur égard : « À vingt ans, je me suis baigné à Étretat, alors très à la mode. Un écriteau interdisait de rester en maillot sur les plages de galets. On devait porter une longue sortie de bain et ne la quitter qu’au moment d’entrer à l’eau » (Jour et nuit). Simenon a-t-il aussi découvert dès ce moment une villa de la station balnéaire nommée la Bicoque ? C’est là en tout cas qu’il domicilie Valentine Besson, principale protagoniste d’un de ses romans écrit vingt-quatre ans plus tard, Maigret et la vieille dame. À Fécamp, Simenon se fera construire un cotre de dix mètres sur quatre baptisé Ostrogoth, d’où les romans de Pietr le Letton au Rendez-vous des Terres-Neuvas. « Cette année-là [1928], j’avais attrapé le virus de la navigation. Du coup, à Fécamp, que j’aimais tellement pour les odeurs fortes de hareng et de morue, je fis construire un vrai bateau de  pêche, solide, en

chêne, avec voile et moteur, onze mètres de long, dix centimètres

d’épaisseur de coque » pêche, solide, en

chêne, avec voile et moteur, onze mètres de long, dix centimètres

d’épaisseur de coque » « Je me précipite à Fécamp dont on respire, dès la gare, la forte odeur de morue et de hareng et où il ne reste que quelques terre-neuvas à voiles parmi les coques de métal noir qui s'entrechoquent dans le port en attendant le grand départ. Le village de Boule n'est qu'à quelques kilomètres, perché au bord de la falaise blanche. Son père a vécu une vingtaine de campagnes sur Terre-Neuve à bord d'une goélette qui ne rentrait au port qu'au bout de huit mois. […] Je [descends] dans un bistrot du port, fréquenté par les marins où on ne trouve que deux ou trois chambres assez primitives. […] Parfois, je vais seul à Fécamp, et couche deux ou trois nuits consacrées à ma passion pour les femmes qui égale mon récent amour pour la mer. » (Mémoires intimes) Le 15 août 1931, Georges Simenon est invité à Deauville pour signer ses ouvrages. Il vient à bord de son yacht, l’Ostrogoth et s’amarre au bassin des Yachts. Lors de cette immersion dans Deauville, il fait provision d’images et de sensations nouvelles, même s’il avait déjà évoqué la cité balnéaire dans des romans écrits sous pseudonyme. Il en tirera une nouvelle policière, La Fleuriste de Deauville et évoquera ce séjour en 1977 dans l’un de ses recueils de souvenirs, Point-Virgule. La naissance du commissaire Maigret paraît intimement liée à ce bateau. Le personnage aurait vu le jour lors d’une interruption inopinée de navigation, à Delfzijl (Hollande), en août 1929. En 1937, Simenon séjourne à Port-en-Bessin, il écrit La Marie du port. B. La Normandie dans l’œuvre de Simenon Dans ses romans, Simenon voit la Normandie d’une façon parcellaire : sa représentation de la classe ouvrière y est très sélective et il en néglige le versant industriel ainsi que l’arrière-pays rural. William Alder (voir la bibliographie) démontre, bien que Simenon se disait indifférent à l’histoire et aux repères chronologiques, que ses livres se nourrissent de l’histoire contemporaine française, et ce, à travers les « relations sociales » et « l’histoire sociale de la région dans toutes ses formes quotidiennes ». Précisons que si ces quelques romans ont paru tout au long de la carrière du romancier, la Normandie qu’il y peint est surtout celle de l’entre-deux-guerres, période où il y séjourna. Il n’y retournera plus après 1945. Simenon était auteur à plonger en ses souvenirs, à se nourrir de ce qu’il avait connu, ressenti, absorbé plutôt qu’à puiser dans la documentation. Pourtant, il ne faudrait pas faire de lui ce qu’il n’est pas, un romancier régional. Ne se dégage de ces livres aucune identité normande. Comptent da  vantage pour lui les réalités et les rivalités de classe, en

Normandie ou ailleurs. vantage pour lui les réalités et les rivalités de classe, en

Normandie ou ailleurs.a) De rares descriptions Reconnaissons-le : les lieux normands ne sont souvent qu’un cadre simplement nommé ou très rapidement évoqué. Ainsi de Caen dans La Maison des 7 jeunes filles, ou de Cherbourg dans Le vieux couple de Cherbourg, ou du Havre dans Le Bilan Malestras, ou encore de Rouen dans Oncle Charles s’est enfermé. D’une manière générale, Simenon ne recourt guère à la description, et privilégie un « rendu » d’atmosphère à l’aide de brèves notations à la fois précises et suggestives. Dès ses romans écrits sous pseudonyme, on note cette capacité à dessiner une ambiance. Ainsi de Ouistreham : Encore un arrêt à Caen. Puis ce sera Ouistreham. — Un village d’un millier d’habitants ! a dit à Maigret un collègue né dans la région. Le port est petit, mais important, à cause du canal qui relie la rade à la ville de Caen et où passent des bateaux de cinq mille tonnes et plus.Maigret n’essaie pas d’imaginer les lieux. Il sait qu’à ce jeu-là on se trompe à tout coup. […] Et, au sortir de la ville, on fonce littéralement dans un mur de brouillard. Un cheval et une charrette naissent à deux mètres à peine, cheval fantôme, charrette fantôme ! Et ce sont des arbres fantômes, des maisons fantômes qui passent aux deux côtés du chemin. Le chauffeur ralentit l’allure. On roule à dix kilomètres à l’heure à peine, ce qui n’empêche pas un cycliste de jaillir de la brume et de heurter une aile. On s’arrête. Il ne s’est fait aucun mal. On traverse le village de Ouistreham. Julie baisse la vitre : — Vous irez jusqu’au port et vous franchirez le pont tournant… Arrêtez-vous à la maison qui est juste à côté du phare ! Entre le village et le port, un ruban de route d’un kilomètre environ, désert, dessiné par les lucioles pâles des becs de gaz. À l’angle du pont, une fenêtre éclairée et du bruit. — La Buvette de la Marine ! dit Julie. C’est là que tous ceux du port se tiennent la plupart du temps. Au-delà du pont, la route est presque inexistante. Le chemin va se perdre dans les marécages formant les rives de l’Orne. Il n’y a que le phare et une maison à un étage, entourée d’un jardin. […] Ce n’est pas sinistre, à proprement parler, c’est autre chose, une inquiétude vague, une angoisse, une oppression, la sensation d’un monde inconnu auquel on est étranger et qui poursuit sa vie propre autour de vous. Cette obscurité peuplée de gens invisibles. C voilier, par exemple, qui attend son tour, tout près, et qu’on ne devine même pas… […] C’étaient quatre Ouistreham exactement que Maigret discernait maintenant Ouistreham-Port… Ouistreham- Village… Ouistreham-Bourgeois, avec ses quelques villas, comme celle du maire, le long de la grand-route… Enfin Ouistreham-Bains-de-Mer, momentanément inexistant. — Vous sortez ? — Je vais faire un tour avant de me coucher. C’était l’heure de la marée. Dehors, il faisait beaucoup plus froid que les jours précédents, parce que le brouillard, sans cesser d’être opaque, se transformait en gouttelettes d’eau glacée. […] La mer s’éloignait rapidement. Maigret entendit le ressac au bout des jetées d’abord, puis plus loin, sur le sable de la plage qui se découvrait. Avec le jusant, le vent mollissait, comme il arrive presque toujours. Les flèches de pluie devenaient moins drues, et quand les nuages les plus bas blêmirent à l’approche du jour, la cataracte de la nuit avait fait place à une pluie fine, mais plus froide encore. Les objets sortaient peu à peu de l’encre dans laquelle ils avaient été plongés. On devinait les mâts obliques des barques de pêche qui, à marée basse, restaient échouées sur la vase de l’avant-port. Un beuglement de vache, très loin, du côté des terres. La cloche de l’église qui annonçait discrètement, à petits coups sans prétention, la messe basse de sept heures. » Le Port des brumes) Ou Dieppe dans Tempête sur la Manche : Mauvais temps, c'était trop peu. A la gare Saint-Lazare, une pancarte annonçait : Tempête sur la Manche. La traversée Dieppe-Newhaven n'est pas assurée. Et on voyait de nombreux Anglais faire demi-tour pour regagner leur hôtel. À Dieppe, dans la rue principale, on pouvait croire que le vent allait arracher les enseignes. Pour ouvrir certaines portes, il fallait s'arc-bouter. L'eau tombait par paquets, avec un bruit de vagues s'écrasant sur les galets et parfois une silhouette se profilait, quelqu'un qui etait forcé de sortir et qui rasait les murs en courant, le manteau sur la tête. On trouve cependant quelques passages descriptifs. Simenon a exprimé son attirance pour la peinture impressionniste, et certaines descriptions le montrent. « Dans mon subconscient, c’est toujours l’impressionnisme qui revient et j’ai passé une nuit impressionniste où les couleurs succédaient aux couleurs, les arbres, les ruisseaux, les couleurs de Normandie se succédaient, aussi éblouissantes dans mon sommeil que dans les toiles des maîtres de la fin du siècle dernier et du début de ce siècle ». (dictée du 3 novembre 1974) Parmi les brèves descriptions de petites villes ou de paysages normands, citons celle de Bénouville : « Bénouville, qui ne compte que trois cents habitants et où ne passe aucune grande route, est situé dans un site admirable […] tout au sommet de la falaise. Là, c’est un miracle brusque. À dix mètres l’un de l’autre, on contemple deux paysages différents. D’un côté, un horizon maritime, les rochers qui bordent les flots et qui se dressent parmi ceux-ci, le chaos constitué par les éboulis. De l’autre côté, dès le bord même de la falaise, la campagne normande, des prés, des cours de ferme pleines de pommiers, des champs… Les vaches viennent paître jusqu’au bord extrême de la falaise. Il est des maisons, comme celle des Dorchain, qui se dressent à moins de cinquante mètres de celle-ci. Au village, la vie est restée simple, grâce à l’absence de grande route. Il n’y a qu’un cabaret et encore n’est-ce qu’une partie de la salle de l’épicerie qui en tient lieu. Les habitants sont pêcheurs ou cultivateurs. Chacun, à l’automne, fait son cidre pour l’année, riche ou pauvre, et chacun met en réserve quelques bouteilles de “ pur jus ” ». (Marie-Mystère, 1928, sous le pseudonyme de Jean du Perry) Ou bien celle d’Yport dans Au Rendez-vous des Terres-Neuvas : « C’est un village au pied de la falaise, à six kilomètres de Fécamp. Quelques maisons de pêcheurs. Quelques fermes alentour. Des villas, pour la plupart louées meublées pendant la saison d’été, et un seul hôtel. […] Maigret, désœuvré, échoua fatalement sur la plage, où il s’installa à la terrasse de l’hôtel. […] Les falaises claires à gauche et à droite. Devant, la mer, d’un vert pâle, ourlée de blanc, et le murmure régulier de la vaguelette du bord ».  Port-en-Bessin et son activité maritime sont remarquablement croqués dans La Marie du port :* « Un bateau rentrait, avec les pulsations rapides de son moteur qui battait comme un cœur essoufflé. Il se soulevait, lui aussi, dans l’étroit chenal, et on put croire un instant qu’il allait heurter le musoir. L’instant d’après, il était dans l’eau morte de l’avant-port, donnait un coup de sirène, un tout petit coup, comme pour ne pas réveiller la ville, et on entendit l’homme du pont tournant qui s’accrochait à sa manivelle ». […] « Les carrioles aux hautes roues et à la capote brune étaient là, près du pont tournant, car la rue où habitaient les Le Flem était trop étroite et trop en pente. C’était tout de suite après le pont. Il y avait une dizaine de maisons, les unes au-dessus des autres plutôt que les unes à côté des autres. Les pavés étaient inégaux, un ruisseau d’eau de lessive y courait toujours, des pantalons et des vareuses de marins séchaient d’un bout de l’année à l’autre sur des fils de fer. Au-dessus de la rue, on arrivait hors de la ville, dans les prés à perte de vue, avec la mer à pic à ses pieds ». […] « Le chenal, à hauteur du pont, était étranglé par les maisons basses de Port-en-Bessin, aux façades grises et aux durs toits d’ardoises. […] L’un après l’autre, les gros dundees en bois passaient à ras du quai, à ras des maisons eût-on dit, pour aller se blottir au fond du bassin ». b) Des études de milieu Simenon qui a mis en forme le social de son époque, a fait du réalisme un important intertexte de son œuvre : pour ses premiers romans hors du circuit populaire à la fin des années 1920, l’auteur puise dans une forme datée mais en passe d’être régénérée par l’école populiste, qui lui infuse la thématique du médiocre et le souci des « petites gens ». Il faut essayer de comprendre le succès et la longévité d’une formule réaliste plus évidente encore dans le roman policier, cet autre avatar du réalisme naturalisme L’ancrage social des enquêtes de Maigret a depuis longtemps été identifié comme l’élément central autour duquel Simenon renouvelle un genre alors figé dans l’admiration du modèle anglo saxon. La critique a également bien montré en quoi les conflits et les rancœurs de classe constituent le principal ressort dramatique des romans policiers, voire de l’ensemble du corpus. Ce qui est remarquable chez Simenon, c’est le rapport constant aux données historiques et économiques de la période envisagée. Simenon explore les profondeurs du social en présentant une palette diversifiée de figures sociales, mais en recourant peu à des catégories explicitement politiques d’interprétation du monde. c) L’enfer de la famille « Dès mes quinze ou seize ans, j'ai été curieux de l'homme et de la différence entre l'homme habillé et l'homme nu. L'homme tel qu'il est lui-même et l'homme tel qu'il se montre en public, et même tel qu'il se regarde dans la glace. Tous mes romans, toute ma vie, n'ont été qu'une recherche de l'homme nu. » (Magazine littéraire, 1975). Ainsi L’Aîné des Ferchaux : Dans sa jeunesse, Michel Maudet ne peut que fuir ce qu'il est et qu'il déteste. Un jeune homme à peine sortit de l'adolescence, un peu falot, issu d'une famille de classe moyenne dans une ville de province inerte. Il méprise sa ville, ses habitants, sa famille et lui-même. Il rêve d'action, d'aventures. Il veut surtout être considéré, riche, au-dessus du flot des anonymes. Il ne lui reste plus qu'à se propulser sur le chemin d'un avenir qu'il veut maîtriser de bout en bout. Dieudonné Ferchaux est un homme d'affaires qui a bâti sa fortune et son nom en Afrique. Rusé, magouilleur, sans scrupules, violent, il s'est fait une réputation « mystique », une légende. Rattrapé par la justice, il se réfugie un moment en France. Michel Maudet devient son secrétaire presque par hasard. L' aura de son patron l'enveloppe ; Maudet développe une admiration sans borne pour ce vieil homme. Il réclame son approbation pour toute chose et en même temps le jugement de Ferchaux le paralyse. Conclusion On est donc bien en présence d’un romancier réaliste. Pour un écrivain réaliste, tout univers est socialisé, le destin individuel n’acquiert valeur et relief qu’au sein de la vie collective et de l’écheveau des relations sociales. Il se donne pour objectif la démonstration de la mécanique sournoise ou violente de la socialité, celle-ci ayant toutefois lieu dans le contexte plus général du déploiement de l’imaginaire, sa pensée du social étant reprise dans le mouvement plus large de représentation et de sens. Le roman réaliste met donc en lumière la contradiction sociale: tout en reproduisant les idéologies dominantes de leurs temps, les romanciers sont simultanément en rupture avec celles-ci. Simenon est un romancier de la condition humaine. Comme l’écrit Pierre Assouline, « C’est un romancier qui a su comme personne d’autre recréer un univers avec un style très épuré, très économe. Il sait raconter aux lecteurs ce qui leur arrive mieux qu’eux-même ne sauraient le faire : la solitude, la jalousie, l’argent, l’envie, la haine… Ce sont des sentiments ordinaires. Simenon, c’est un romancier de la condition humaine. Ils ne sont pas nombreux. C’est pour ça que depuis temps d’années, non seulement il est lu, mais il est traduit dans le monde entier. Il parle la langue de tout le monde. C’est une vraie œuvre universelle. » Simenon s’attache à observer le comportement de ses semblables qui forment une communauté d’être solitaires qui se rapprochent et s’éloignent les uns des autres au gré des circonstances et il nous parle de la condition humaine dont il tente de percer les mystères et les ambiguïtés ainsi que la dualité paradoxale entre la recherche de stabilité et la quête de l'inconnu.  La Nomandie Lupinienne La Nomandie LupinienneOn trouve paradoxalement peu de descriptions dans les aventures d'Arsène Lupin. Lorsqu'elles existent, elles sont généralement assez brèves, voire stéréotypées. Maurice Leblanc s'attarde un peu plus sur les paysages d'Etretat qu'il décrit en détail dans trois aventures différentes d'Arsène Lupin : «On eut dit, entre les falaises et les nuages de l 'horizon, un lac de montagne assoupi au creux des roches qui l 'emprisonnent, s 'il n 'y avait dans l 'air quelque chose de léger, et dans le ciel ces couleurs pâles, tendres et indéfinies, qui donnent à certains jours de ce pays un charme si particulier »( Les huit coups de l 'horloge, Thérèse et Germaine). «En face d'eux, au-delà d'un grand verger clos de murs, et parmi des plaines tout ensoleillées de colza, une dépression leur permettait de voir, à droite, la ligne blanche des hautes falaises jusqu'à Fécamp ; à gauche, la baie d 'Etretat, la porte d'Aval et la pointe de l'énorme Aiguille »!I, «ce qui est plus triste encore, c 'est cela, tout cela qu'il me faut abandonner. Est. ce beau ? La mer immense... le ciel... A droite et à gauche les falaises d'Etretat, avec leurs trois portes, la porte d'amont, la porte d'Aval, la Manneporte... autant d'arcs de triomphe pour le maître... Et le maître, c'était moi. Roi de l'aiguille creuse ! Royaume étrange et surnaturel ! » (L'Aiguille creuse). Ces quelques lignes constituent presque l'ensemble des descriptions du Caux dans les aventures d'Arsène Lupin. Ajoutons cependant celle de l’Aiguille creuse elle-même : « En face de lui, presqu’au niveau de la falaise, en pleine mer, se dressait un roc énorme, haut de plus de quatre-vingt mètres, obélisque colossal, d’aplomb sur sa large base de granit que l’on apercevait au ras de l’eau et qui s’effilait ensuite jusqu’au sommet, ainsi que la dent gigantesque d’un monstre marin. Blanc comme la falaise, d’un blanc gris et sale, l’effroyable monolithe était strié de lignes horizontales marquées par du silex, et où Ton voyait le lent travail des siècles accumulant les unes sur les autres les couches calcaires et les couches de galets. ... Et tout cela puissant, solide, formidable, avec un air de chose indestructible contre quoi l’assaut furieux des vagues et des tempêtes ne pouvait prévaloir. Tout cela, définitif, immanent, grandiose malgré la grandeur du rempart de falaises qui le dominait, immense malgré l’immensité de l’espace où cela s’érigeait. ... Ses yeux pénétraient dans l’écorce rugueuse du roc, dans sa peau, lui semblait-il, dans sa chair. Il le touchait, il le palpait, il en prenait connaissance et possession... il se l’assimilait... L’horizon s’empourprait de tous les jeux du soleil disparu, et de longs nuages embrasés, immobiles dans le ciel, formaient des paysages magnifiques, des lagunes irréelles, des plaines en flammes, des forêts d’or, des lacs de sang, toute une fantasmagorie ardente et paisible. » Une Normandie mythifiée (source Lionel Acher - voir la bibliographie) Dans L’Aiguille creuse et La Comtesse de Cagliostro, le secret à découvrir est étroitement lié à la géographie du Pays de Caux et à l'histoire de France. Comme dans nombre d'autres aventures de Lupin, Leblanc situe le cadre référentiel de l'action dans cette région qu'il connaît admirablement bien, Mais il va plus loin. Il fait d'un élément du paysage la clef de voûte de la construction de son intrigue, clef sur laquelle tout repose. C'est cela la grande trouvaille, le trait de génie de Leblanc dans AC et CC : avoir eu l'idée de donner sens à un donné au départ non signifiant. Imaginer que l'aiguille d'Étretat, ce site mondialement connu qui inspira tant de peintres, est creuse et constitue le repaire du trésor des rois de France et de leur héritier, Arsène Lupin, lequel aurait continué à y déposer le produit de ses larcins ; que la localisation des abbayes du Pays de Caux a été symboliquement établie selon la Grande Ourse dont l'étoile Alcor désignerait l'emplacement du trésor des moines du Moyen Age, c'est proposer comme clef de l'énigme une lecture inédite de la géographie physique et humaine du département. Reste, non pas à démontrer, mais à accréditer la thèse dans l'esprit du lecteur. Leblanc imagine alors de faire témoigner l'histoire de France : il est en effet toujours loisible à l'imaginaire, comme Hugo lui-même le fit dans Quatre-vingt-treize, de se glisser dans les interstices lacunaires de nos connaissances et de féconder ces zones d'ombre. Tout roman historique procède de cette façon. C'est ainsi que dans L'Aiguille creuse le secret se transmet de César au livre d'heures de Marie-Antoinette sans qu'aucun grand nom ne manque ; c'est ainsi que Lupin, détenteur du secret, peut légitimement se dire «héritier » des rois de France. Dans La Comtesse de Cagliostro, le rapport à l'Histoire est encore plus immédiat. Dès l'abord la jeune femme accusée se présente comme Joséphine Balsamo, comtesse de Cagliostro (I), née en 1788 des amours du célèbre aventurier qui défraya la chronique parisienne vers les années 1785 et de la future femme de Napoléon, Joséphine de Beauharnais, alors séparée de son premier mari (II). L'étonnante longévité de cette femme, sa beauté demeurée intacte et ô combien séduisante, oblige ses juges perplexes à retracer sa carrière entière, d'où il apparaît qu'elle a été mêlée à toute l'histoire du XIXe siècle. Enfin, l'énigme du «chandelier à sept branches » que cherchent à percer les deux clans rivaux, les hobereaux affidés sous l'autorité de Beaumagnan vs la comtesse elle-même, serait elle-même d'origine historique, puisque ce serait la quatrième des énigmes que Marie-Antoinette confia à Cagliostro. Dès les trois premiers chapitres, le lien est établi avec l'Histoire. Ce lien se relâche un peu par la suite, mais revient en force au moment où le chandelier à sept branches est identifié aux sept abbayes gardiennes des richesses ecclésiastiqu  es

du Moyen Age, puis à l'image de la Grande Ourse avec l'étoile Alcor qui

mène à Jumièges et au manoir d'Agnès Sorel, la Dame de beauté,

maîtresse du roi Charles VII, «la reine [d'amour] [qui] courait

autrefois vers la pierre [la borne marquant l'emplacement du trésor] »

dont parlait l'énigmatique formule latine. Là encore, Lupin, grâce à sa

perspicacité (et à l'art de Leblanc d'intégrer l'Histoire à son

histoire), pourra finalement hériter des moines, ce qui est moins

prestigieux que d'hériter des rois de France, mais, ne l'oublions pas,

ce n'est qu'un début, il a vingt ans et ne fait que commencer sa

carrière de gentleman cambrioleur . es

du Moyen Age, puis à l'image de la Grande Ourse avec l'étoile Alcor qui

mène à Jumièges et au manoir d'Agnès Sorel, la Dame de beauté,

maîtresse du roi Charles VII, «la reine [d'amour] [qui] courait

autrefois vers la pierre [la borne marquant l'emplacement du trésor] »

dont parlait l'énigmatique formule latine. Là encore, Lupin, grâce à sa

perspicacité (et à l'art de Leblanc d'intégrer l'Histoire à son

histoire), pourra finalement hériter des moines, ce qui est moins

prestigieux que d'hériter des rois de France, mais, ne l'oublions pas,

ce n'est qu'un début, il a vingt ans et ne fait que commencer sa