Les activités 2023

du CEV et de ses membres

|

Cercle

d'Études Vernonnais

Les activités 2023 du CEV et de ses membres |

|

| Accueil CEV Activités Histoire de Vernon Cahiers vernonnais Bureau |

| Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet

Août Septembre

Octobre

Novembre Decembre |

| Jeudi 19 Janvier 2023 |

|---|

|

Assemblée générale annuelle des adhérents du CEV

Ordre du jour rapport moral et approbation,

rapport

financier et cotisations, rapport du vérificateur des comptes, approbation,

budget 2023,

orientations pour 2023, quitus sur la gestion du conseil d’administration, renouvellement des membres sortants présentation du nouveau Cahier vernonnais. |

| Jeudi 23 Février 2023

Albert Demangeon (1872-1940),

un maître de l'École française de géographie

Denis Wolff, |

Présentation de la conférence :Issu d’une famille modeste, Albert Demangeon est né en Normandie et passe son enfance à Gaillon. Ses brillantes études (il est boursier) lui p  ermettent d’entrer à l’École normale supérieure (1892) puis d’être admis à l’agrégation (1895). ermettent d’entrer à l’École normale supérieure (1892) puis d’être admis à l’agrégation (1895).Après un bref passage dans l’enseignement secondaire, il soutient une thèse remarquée sur la Picardie (1905). Il enseigne alors à l’université, d’abord à Lille, puis à la Sorbonne. Auteur prolifique, travaillant sur des sujets variés et à toutes les échelles, Albert Demangeon se montre aussi très sensible aux problèmes contemporains et cherche à y porter remède. Il innove aussi par sa méthode (questionnaire d’enquête). Dans les années trente, Albert Demangeon devient chef de file de la géographie humaine. Le conférencier invité par le CEV, M. Denis Wolff, est l'auteur d'une thèse sur l'itinéraire du géographe Albert Demangeon. Résumé de la conférence : Devant

une nombreuse assistance, Jean Pouëssel a souligné que la géographie

n’avait donné lieu qu’à un petit nombre de conférences du CEV et s’est

félicité qu’un Eurois, né à Cormeilles et ayant passé son enfance à

Gaillon, de surcroît grand-père d’Albert Demangeon, membre du CEV, et

prestigieuse figure de la géographie française soit mis à l’honneur.

Après avoir présenté le conférencier, agrégé de géographie et docteur

en géographie avec une thèse consacrée à Albert Demangeon, J. Pouëssel

a également indiqué qu’un ouvrage intitulé Un géographe de plein vent.

Albert Demangeon (1872-1940), issu d’une exposition à la bibliothèque

Mazarine consacrée à ce géographe et coordonné par le conférencier

pouvait être acheté à l’issue de la conférence Un maître en géographie (1920-1940) |

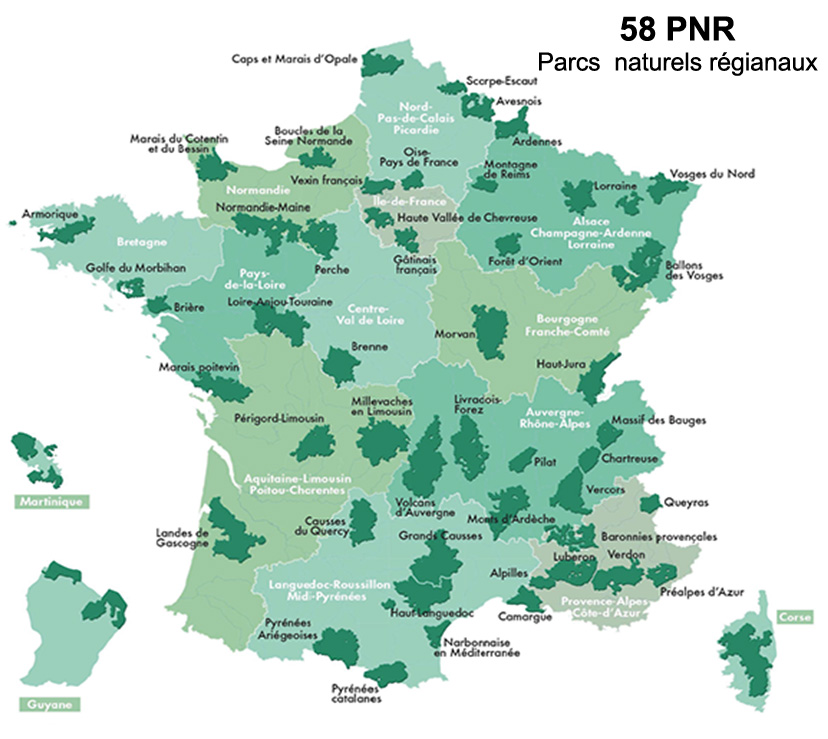

| Jeudi 16 Mars 2023 Les parcs

naturels régionaux : Gérard Granier, agrégé de géographie |

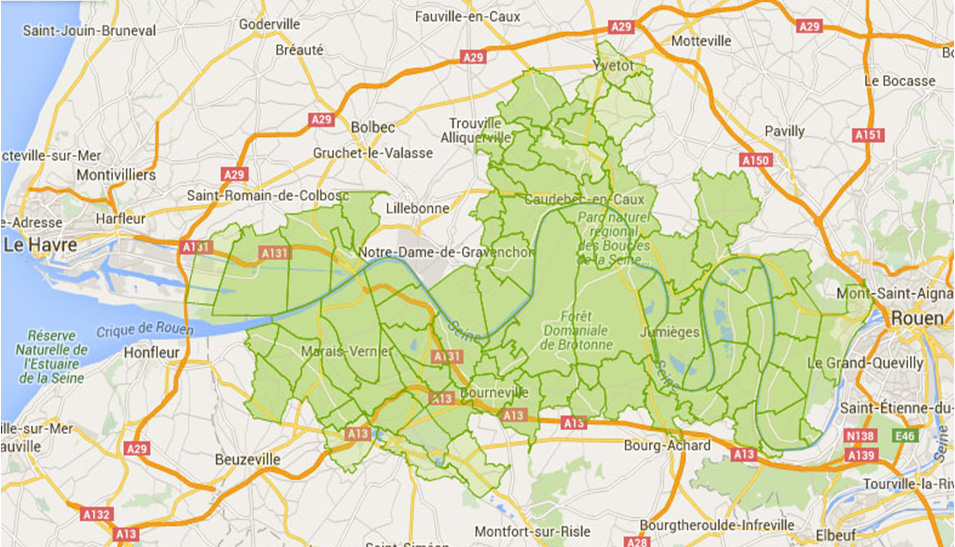

Présentation de la conférence : Depuis 1967, les parcs naturels régionaux (PNR) se donnent pour mission de concilier la protection de la nature et du patrimoine et le développement économique. C'est un pari difficile à tenir. La Normandie compte quatre parcs naturels régionaux : le PNR des Boucles de la Seine normande, le PNR Normandie-Maine, le PNR des Marais du Cotentin et du Bessin, et le PNR du Perche. Très différents par leurs spécificités, ils couvrent près de 20 % de l'espace régional et abritent près de 350 000 habitants, ce qui est loin d'être négligeable. Mais,

comme vient de le montrer l'échec récent d'un projet de PNR dans le Pays de

Bray, les méfiances voire les hostilités sont aussi importantes que les

enthousiasmes parmi les habitants... Ces parcs naturels régionaux de Normandie, assez méconnus, nous seront présentés par M. Gérard Granier, agrégé de géographie, président de la revue Études normandes. Résumé de la conférence : Devant un auditoire qui avait rempli la salle Maubert à sa capacité maximale autorisée, Jean Pouëssel a présenté le conférencier. Gérard Granier est agrégé de géographie, Inspecteur pédagogique honoraire et président d’Études normandes, association qui publie une revue trimestrielle. Paru en 2017, un numéro de cette revue était consacré au sujet de la soirée et les auditeurs ont pu s’en procurer des exemplaires à l’issue de la conférence.Gérard Granier a d’abord remercié Guy Quintane, à l’initiative de l’invitation, et qu’il côtoie à l’Académie de Rouen, puis s’est félicité de l’accueil du CEV. Qu’est-ce qu’un PNR ? Le conférencier a d’abord souligné que la réunification des deux régions normandes a fait que la Normandie compte quatre parcs naturels régionaux (PNR) : Boucles de la Seine normande (ex-PNR de la forêt de Brotonne) ; Marais du Cotentin et du Bessin ; Normandie-Maine ; Perche. Un cinquième avait été envisagé, pays de Bray. Ils couvrent 7 000 km², soit environ la superficie moyenne d’un département français, ce qui représente 20 % de l’espace régional, où vivent 347 000 habitants. Il a ensuite défini le PNR, qu’il faut distinguer d’un parc national. Les parcs nationaux ont été créés en 1963, et ils sont au nombre de onze, le décret de création des PNR date du 1er mars 1967. Un parc national est largement inhabité et il a pour mission de préserver la nature sauvage. Un PNR rassemble des communes et promeut la protection et la gestion d’un patrimoine naturel et culturel fragile et menacé. Labellisé par décret, un PNR est soumis à une charte d’une durée de quinze ans et renouvelable, le renouvellement n’étant pas assuré. Il existe 58 PNR en France, avec un objectif de couverture de 30 % du territoire français. Ils sont regroupés dans une fédération avec  un slogan commun : « Une autre vie s’invente ici ». un slogan commun : « Une autre vie s’invente ici ».Leurs cinq missions sont les suivantes : • protection et gestion d’un patrimoine naturel et culturel ; • aménagement du territoire ; • développement économique et social ; • accueil, éducation et information ; • expérimentation et innovation. Fonctionnement et pouvoir des PNR Ils sont gérés par un syndicat mixte ouvert dirigé par un comité syndical et comprenant des élus locaux (commune, département, région). Par exemple, celui des Boucles de la Seine normande compte 103 membres. Le comité se compose d’un bureau (19 membres pour les Boucles de la Seine normande), de commissions et se voit adjoint un conseil de développement durable, ainsi que, éventuellement, d’un conseil scientifique. On compte de 40 à 50 salariés par parc. Le budget est financé par les communes, les départements et la région. Pour l’ensemble des PNR normands, il se monte à trois millions d’euros. S’y ajoutent des fonds étatiques et européens. Un PNR ne peut se substituer aux instances élues. Ainsi, il n’a aucun pouvoir sur les attributions de permis de construire. Il a un rôle incitatif et de conseil. Sa seule vraie compétence réside dans la gestion des espaces naturels. Diversité des parcs normands Boucles de la Seine normande : voir ci-après. Marais du Cotentin et du Bessin : importance des zones humides, ouverture sur deux façades maritimes. Deux PNR du sud normand, Normandie-Maine et Perche : présence de reliefs, de bois, de champs. Les moins peuplés (par exemple 36 habitants au km² dans le PNR Normandie-Maine, à comparer aux 118 dans le PNR Boucles de la Seine normande), ces deux PNR sont dans une continuité géographique est-ouest sur 150 km. La plus grande partie se situe dans l’Orne, mais ils débordent sur la Sarthe, la Mayenne et l’Eure-et-Loir. Les quatre PNR normands sont regroupés en une association loi 1901 : Interparcs normands. Le PNR des Boucles de la Seine normande : une coupure verte ? Créé en 1974 pour ménager une coupure verte entre la région parisienne et le développement industriel en aval du fleuve, élargi en 2001, il comprend une forte zone industrielle et portuaire, des ballastières, des zones de rurbanisation avec un habitat diffus, contribuant au mitage de l’espace. Entre 2014 et 2018, 250 ha ont été ainsi perdus, soit les trois-quarts de l’enveloppe permise avant 2025. On note également la présence d’un important patrimoine architectural (abbayes, châteaux, granges dîmières, etc.) et rural (les clos masures cauchois) et d’espaces de loisirs. Parmi les salariés, des spécialistes constituent une section ethnographique. Il existe un projet d’ethnothèque. Si plusieurs forêts couvrent une surface importante, les zones humides représentent 23 % de la superficie, soit 22 000 ha. On y dénombre les méandres du fleuve, les terrasses alluviales, le marais Vernier. Celui-ci est protégé, et les pâturages ont été sauvés par des bovins, les Highland cattle, et des chevaux camarguais. Ce PNR est emblématique des enjeux auxquels les PNR sont confrontés. Le PNR des Marais du Cotentin et du Bessin Créé en 1991, il se situe à cheval sur le Manche et le Calvados, et inclut un espace remarquable, la baie des Veys, avec sa population de phoques (la deuxième après celle de la baie de Somme). Les zones humides forment de véritables mers intérieures durant plusieurs mois de l’année. Vivent sur le territoire de ce PNR 74 000 habitants, principalement dans des petites villes, des villages et un habitat dispersé. Parmi les difficultés de sa gestion, il faut arbitrer entre les agriculteurs, surtout des éleveurs, les chasseurs et pêcheurs, les touristes, les ornithologues, les écologistes. On signalera notamment le domaine de Beauguillot, sur la commune de Sainte-Marie-du-Mont, classé réserve naturelle nationale, qui reçoit 40 000 visiteurs par an.  Pour les années 2025-2040, une nouvelle charte est en cours d’élaboration, qui visera en particulier à faire connaître le PNR aux habitants (!). Le PNR Normandie-Maine Créé en 1975, il contient beaucoup de forêts et le sommet du Massif armoricain, le mont des Avaloirs (413 m.). Il a reçu le label Géoparc de l’UNESCO (il en existe 50 dans le monde, dont 6 en France). Un cinquième de sa superficie est agricole et sylvicole. Le PNR du Perche Créé en 1998, il reconstitue pratiquement par son emprise une région naturelle à forte identité (manquent des parties situées dans la Sarthe et le Loir-et-Cher). On y trouve le bocage percheron, des chevaux percherons et un beau patrimoine rural. Chronique d’un échec : le PNR du pays de Bray Du fait du désengagement des élus locaux, craignant une mise sous cloche de l’agriculture er refusant les dépenses, et de l’absence de consultation de la population, ce PNR est resté dans les limbes. Pour conclure, Gérard Granier a mis en avant les difficultés, qui ne sauraient cependant masquer les réussites de ces PNR normands, auxquels il n’est pas prévu d’ajouter une nouvelle entité. Les questions ont montré tout l’intérêt que le public a pris à cet exposé de grande qualité. Dans ses réponses, Gérard Granier a précisé les limites du pouvoir des PNR (on peut faire passer une autoroute et multiplier les éoliennes), acquiescé à la remarque sur le mille-feuille administratif, insisté sur l’étroitesse du chemin entre préservation et développement économique, souligné la menace que fait et fera peser la montée du niveau de la mer sur le PNR des Marais. |

| Jeudi 13 Avril 2023 Jeanne

d'Arc, saint Michel et la Normandie, François Neveux, |

Présentation de la conférence :

Jeanne d’Arc est l’une des figures les mieux connues du Moyen Âge, grâce aux deux procès de condamnation et de réhabilitation. C’est aussi l’un des personnages historiques qui a été constamment un objet de polémique et qui l’est encore au début du XXIe siècle. Or saint Michel apparaît très vite dans la vie de la Pucelle. Elle-même identifie sous ce nom la première voix qui s’est révélée à elle, lorsqu’elle était âgée de treize ans. Puis, au fil de son procès on la voit construire progressivement cette image, qui devient de plus en plus précise. Par la suite, la légende va bien entendu s’emparer de cette histoire et de cette relation privilégiée entre une femme et un archange, soit pour l’exalter, soit pour s’en moquer. Cette importance de l’archange dans la vie de Jeanne est

en liaison directe avec la situation du Mont Saint-Michel, qui résiste aux

Anglais de 1417 à 1450. Le Mont est pour Jeanne le symbole de la résistance.

Mais elle-même ne vient en Normandie qu’en 1431, pour son procès de Rouen, qui

se termine par sa condamnation et son exécution. Professeur émérite d'histoire médiévale à l'université de Caen, François Neveux présentera d’abord les mentions de saint Michel dans le procès de condamnation de 1431, au fil des interrogatoires. Nous verrons ensuite comment les juges ont interprété les propos de Jeanne sur l’archange, avant d’évoquer, pour terminer, le point de vue des auteurs des périodes suivantes, du XVIe au XIXe siècle, le grand siècle du renouveau des études johanniques. Résumé de la conférence : la conférence :Les sièges alignés dans la salle Viking étaient presque tous occupés, et le succès était donc au rendez-vous pour cette conférence au sujet alléchant, reportée deux fois pour cause de confinement et d’indisponibilité du conférencier. Après avoir rappelé que depuis 1989 trois conférences sur divers sujets johanniques avaient été données au CEV, Jean Pouëssel a présenté François Neveux. Professeur d’histoire médiévale émérite à l’université de Caen, président de la Fédération des Sociétés historiques et archéo  logiques

de Normandie, laquelle regroupe 73 associations dont le CEV, organiste

titulaire de la cathédrale de Bayeux, il est l’auteur de nombreux

ouvrages dont trois volumes de l’excellente Histoire de Normandie

publiée par les éditions Ouest-France, un livre consacré à la cathédrale de Bayeux et une Épopée des Normands. logiques

de Normandie, laquelle regroupe 73 associations dont le CEV, organiste

titulaire de la cathédrale de Bayeux, il est l’auteur de nombreux

ouvrages dont trois volumes de l’excellente Histoire de Normandie

publiée par les éditions Ouest-France, un livre consacré à la cathédrale de Bayeux et une Épopée des Normands.Indiquant clairement grâce à un Powerpoint les étapes de la conférence et l’illustrant, François Neveux a successivement rappelé les dates essentielles de la brève carrière de Jeanne d’Arc en les situant dans le contexte historique, tissé les liens entre Jeanne et saint Michel au fil du procès avant de la mettre en relation avec le Mont Saint-Michel. I. Le contexte historique A. La guerre de Cent ans En France, c’est d’abord le règne de Charles VI, le roi fou (1380-1422), la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons, marquée par les assassinats du duc d’Orléans (1407) et celui, en présence du Dauphin, du duc de Bourgogne (1419). Le roi d’Angleterre revendique la couronne de France. Les Anglais remportent la bataille d’Azincourt en 1415, défaite meurtrière pour la noblesse française, et le roi Henri V entreprend la conquête du royaume (1417-1420), qui aboutit au traité de Troyes en 1420, qui écarte le Dauphin Charles, devenu roi sous le nom de Charles VII, mais qui n’est pas sacré. B. Les  grandes étapes de la vie de Jeanne d’Arc grandes étapes de la vie de Jeanne d’Arc1412-1425 : la vie à Domrémy ; 1424 : siège du Mont Saint-Michel ; 1428 : siège d’Orléans ; 1429 : Jeanne à Chinon, puis Poitiers ; 8 mai 1429 : victoire d’Orléans ; 18 juin: victoire de Patay ; 17 juillet : sacre de Charles VII à Reims ; 8 septembre : échec devant Paris ; 23 mai 1430 : Jeanne capturée à Compiègne, dans le diocèse de Beauvais ; mai-décembre : après plusieurs étapes, elle arrive à Rouen. Charles VII ne la rachète pas, et Henri VI, roi d’Angleterre se déclarant roi de France, l’achète 10 000 livres à l’évêque de Beauvais, Cauchon ; 9 janvier-30 mai 1431 : procès à Rouen. ►Ainsi, Jeanne d’Arc a passé six mois en Normandie. C. Le Mont Saint-Michel, pièce essentielle de la défense française L’abbé Robert Jolivet (1411-1444) fait édifier une nouvelle muraille de 1417 à 1420, mais il quitte l’abbaye en 1420 au moment du traité de Troyes, auquel il se rallie le 2 mai. Le Mont résiste victorieusement aux assauts anglais sous la direction de grands capitaines : Bertrand Du Guesclin, Jean d’Harcourt (1420-1424), le bâtard d’Orléans (1424-1425), Louis d’Estouteville (1425-1464). Ayant conquis Tombelaine, les Anglais, commandés par le duc de Bedford, tentent des assauts par mer et par terre en 1424 et 1425, mais les marins de Saint-Malo interviennent. Le échos des échecs anglais parviennent dans le Barrois « mouvant », enclave française dans une région tenue par les Bourguignons où vit Jeanne d’Arc, et on peut penser que, si elle entend la voix de saint Michel lui disant d’aller délivrer Orléans et de faire sacrer le roi de France, il ne s’agit pas d’un hasard. Elle est une fille de la frontière, au contact direct du conflit. ► Devenue objet de légendes « survivo-bâtardisantes », selon la formule d’Olivier Bouzy, et inaugurées dès 1819 avec l’ouvrage de Pierre Caze, Jeanne d’Arc fera l’objet de récits politiques , et sa mémoire sera ainsi confisquée. II. Jeanne et saint Michel au fil du procès François Neveux a rappelé les sources, puisque l’on dispose des minutes du procès en français, rédigées par les notaires normands (au sens de rédacteurs de notes) : Guillaume Colles, dit Boisguillaume, Guillaume Manchon, Nicolas Taquel. Comme il s’agit d’un procès ecclésiastique, ces minutes ont été traduites en latin par Thomas de Couvielles et Guillaume Manchon en 1435. Il en existe trois versions. Guillaume Manchon était notaire de la cour épiscopale. Il sera curé de Vittefleur, puis de Saint-Nicolas-le-Painteur à Rouen avant de devenir chanoine aux Andelys.  Cauchon, évêque de Beauvais, est le premier juge. Jean Le Maistre, inquisiteur, est le second. On comptera jusqu’à soixante assesseurs. Le procès se déroule en six séances publiques entre le 21 février et le 3 mats 1431. Le 22 février, Jeanne déclare avoir entendu sa première voix, celle d’un ange, à 13 ans. Elle lui a dit d’aller en France trouver le sire de Baudricourt. Le 27, elle dit avoir entendu les voix de saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite, très populaires à cette époque. Le 1er mars, elle affirme que saint Michel avait l’apparence d’un archange, et qu’elle ne l’a plus vu depuis Le Crotoy. Du 6 au 17 mars, les interrogatoires ont lieu dans la prison. Jeanne déclare avoir reconnu la voix des anges et qu’elle aurait su s’il s’était agi du diable. C’est à ce moment qu’elle cite la célèbre formule de « la grande pitié au royaume de France ». Elle dit également que saint Michel lui apparaissait sous l’aspect d’un « preudhomme », autrement dit un noble, lequel lui a fixé l’essentiel de se mission et qu’elle n’a jamais parlé de ses voix à un homme d’Église. Le promoteur (autrement dit le procureur) Jean d’Estivot reprend en 70 articles tous les propos de Jeanne d’Arc et les retourne contre elle. Cauchon les remplace par douze articles soumis à la délibération des docteurs en théologie ‒ dont 22 de Rouen ‒, évêques, abbés et représentants de l’université de Paris. Jeanne est déclarée hérétique et schismatique. Elle refuse de se soumettre. Le jeudi 24 mai, elle abjure, puis le lundi 28, elle refuse de nouveau de se soumettre. Elle est condamnée le mercredi 20. Il semble bien, selon un témoignage publié en 1450 mais jamais repris ensuite, qu’elle ait été violée par un « milord » anglais entre le 24 et le 28, ce qui expliquerait son revirement après l’abjuration. Des informations posthumes ont été données le 7 juin 1431. Elle aurait douté de ses voix au dernier moment, elles seraient apparu sous forme de « petites choses » quand les cloches sonnaient. Elle aurait dit être elle-même l’ange qui apportait la couronne. Ces informations ont été contestées, mais elles seraient probablement authentiques. ►Tout se passe comme si elle avait forgé elle-même sa propre légende. III. Le Mont Saint-Michel et Jeanne Le nom de Jeanne connaît une éclipse au XVIe siècle. Il est l’objet de controverses au XVIIe, puis ridiculisé par Voltaire au XVIIIe. C’est le XIXe siècle qui va réinventer Jeanne d’Arc, avec notamment les historiens Jules Michelet, qui rédige une histoire de Jeanne, et Jules Quicherat, qui publie les actes du procès.  Henri Wallon même écrit un ouvrage sur elle, avant Anatole France et sa Vie de Jeanne d’Arc. Henri Wallon même écrit un ouvrage sur elle, avant Anatole France et sa Vie de Jeanne d’Arc.La Grande Guerre voit une réconciliation des Français autour de la figure de Jeanne, canonisée et proclamée héroïne nationale en 1920. Siméon Luce (1833-1892) publie un ouvrage intitulé Chronique du Mont-Saint-Michel (1343-1468), publiée avec notes relatives à la défense de la Normandie pendant l'occupation anglaise, (1879-1883), suivi de Jeanne d'Arc à Domrémy : recherches critiques sur les origines de la mission de la pucelle (1887) où il montre que, dans l’imaginaire et la foi des Français, saint Michel remplace comme protecteur du royaume de France saint Denis, déconsidéré du fait de l’occupation anglaise. Conclusion François Neveux souligne que Jeanne d’Arc fut une femme de son temps, que la légende l’emporte sur l’histoire et pose la question de savoir si Jeanne a vu le sanctuaire Saint-Michel-du Mont-Gargan à Rouen. Les questions ont montré tout l’intérêt pris par les auditeurs à une conférence fort claire, bien structurée et dont le sujet était passionnant. |

| Jeudi 11 Mai 2023 Premier

bilan des fouilles archéologiques dans la ville de Vernon, responsable d'opérations archéologiques |

| Présentation de la conférence : Dans

le cadre du projet de requalification du centre-ville porté par la

ville de Vernon, les archéologues de la Mission archéologique

départementale de l’Eure ont été amenés à explorer certains secteurs du

centre-ville entre 2020 et 2023. Si quelques rares vestiges d’une

occupation antique ont été mis au jour, ce sont en revanche des pans

entiers de la ville médiévale et moderne ainsi que de ses abords qui

ont ressurgi sous les truelles des archéologues. L'exploration de

certaines rues et places a conduit par ailleurs à la découverte de

larges portions d’anciens cimetières de la ville (cimetière de l'église

Sainte-Geneviève, de la collégiale Notre-Dame, de la Gravelle). Les

analyses à venir sur les sépultures et les squelettes qu'elles

contiennent permettront de mieux comprendre la population de Vernon au

cours d'un « long Moyen-âge » (XIIe-XIXe siècle) en termes de

composition, espérance de vie, état sanitaire, pratiques funéraires,

etc.

départementale de l’Eure ont été amenés à explorer certains secteurs du

centre-ville entre 2020 et 2023. Si quelques rares vestiges d’une

occupation antique ont été mis au jour, ce sont en revanche des pans

entiers de la ville médiévale et moderne ainsi que de ses abords qui

ont ressurgi sous les truelles des archéologues. L'exploration de

certaines rues et places a conduit par ailleurs à la découverte de

larges portions d’anciens cimetières de la ville (cimetière de l'église

Sainte-Geneviève, de la collégiale Notre-Dame, de la Gravelle). Les

analyses à venir sur les sépultures et les squelettes qu'elles

contiennent permettront de mieux comprendre la population de Vernon au

cours d'un « long Moyen-âge » (XIIe-XIXe siècle) en termes de

composition, espérance de vie, état sanitaire, pratiques funéraires,

etc.La fin de la première tranche des travaux d'aménagement est ainsi l'occasion pour Arnaud Tastavin, qui dirige les opérations archéologiques, de présenter le fruit de cette fouille et d'en esquisser les premiers résultats. La salle Viking était fort bien remplie et Jean Pouëssel a

souligné qu’une telle assistance n’avait été comptabilisée jusqu’à ce jour que

pour la conférence de René Rémond en... 1998 ! Avant de présenter le

conférencier, il [le président] a salué la présence de M. François Ouzilleau M. Arnaud Tastavin est le responsable scientifique d’opération. Spécialiste d’archéo-anthropologie, il a fouillé des cimetières de toutes les époques, à Lyon en particulier. À l’intention des officiels présents, Jean Pouëssel a de nouveau signalé l’inadéquation de l’écran destiné aux projections, car il est bien trop petit. Nous devons déplorer qu’une grande partie des spectateurs ne pouvait voir les nombreuses et fort informatives images, ni d’ailleurs entendre la conférence dans de bonnes conditions, la sonorisation étant ou mal réglée ou insuffisante. Avant la conférence proprement dite, le maire de Vernon a

longuement rappelé les enjeux du plan d’aménagement « Vernon coeur de

ville ». Puis, Arnaud Tastavin a remercié les officiels et le CEV. Il

avait indiqué sur la diapositive de présentation que, soutenu par le

département, le travail de fouilles de la MADE (Mission archéologique du

département de l’Eure) avait été mené avec la collaboration de [Claire

Angeli-Deschères], Julie Beley, Tanguy Debaene, Julie Hernot, Valentin

Gransart, Pierre-Alexandre Guesdon et Pascal Mary. Les acteurs sont le ministère de la Culture, la DRAC, de Normandie en

l’occurrence, le service régional de l’archéologie (SRA). Le circuit

d’ensemble passe par le dossier d’aménagement, les prescriptions, le contrôle

scientifique, la conservation et la chaîne opératoire commence par

l’État, qui est le prescripteur, le diagnostic suite à l’examen du dossier

d’aménagement, les fouilles avant que les travaux d’urbanisme ne puissent

commencer. Les opérateurs peuvent être des organismes publics (INRAP –

en Normandie existent trois structures : une dans le Calvados, la MADE

dans l’Eure, une dernière à Eu) ou privées (Eréha, Archéopole). Dans le cas de Vernon, avec les terrassements pour

l’installation des réseaux, le plan d’aménagement entraînait potentiellement

d’importantes destructions de vestiges. Le SRA a donc estimé le degré d’impact

de ces travaux. Le diagnostic implique une vision globale et diachronique. Il

faut d’abord constater l’absence ou la présence de vestiges. Quand ils sont

présents, il convient d’en comprendre et évaluer la nature, la période, la

quantité, la qualité. Les fouilles peuvent alors se dérouler, d’abord par

l’emprise des archéologues sur le terrain puis par le suivi qui s’effectue en

même temps que les travaux BTP en vue d’un sauvetage. Ensuite, puisque

l’archéologie est affaire de temps, après les découvertes, après les fouilles

commence le temps long de l’étude.

Le plan de 1573 montre la porte de Gamilly, la place de

Paris, le cimetière. C’est le périmètre qui a été fouillé à l’été 2020, ainsi

que la place Barette et les alentours de la rue Carnot. On peut énumérer et

approximativement dater quelques découvertes.

—

Haut Moyen Âge : des terres noires au-dessus

du niveau antique. De quel type d’espace s’agit-il ? On le situe entre le

IVe siècle et le Moyen Âge classique. une cave médiévale avec un pilier octogonal, des voûtes en

berceau, des arcs doubleaux, un escalier d’accès, le tout en pierre de Vernon.

XIVe-XVe siècles.

L’occupation des fossés près de la porte de Gamilly est à

mettre en rapport avec les remparts. Ont peut-être été trouvés des restes d’une

casemate. — XIXe

siècle : à côté de la place de Paris, le cimetière communal de la

Gravelle, avec 132 sépultures. On sait que le maire Barette a utilisé l’emplacement de ce cimetière en

1890, pour la construction du théâtre et d’un vélodrome. II. Au cœur de la cité médiévale et

moderne, entre la mairie et la collégiale On trouve des vestiges de bâtiments du XIIIe au

XIXe siècle : fragments de remparts, restes de l’hôtel de ville

du XIXe siècle, [l’ancien hôtel de ville de Vernon,] caves bien

conservées, quatre puits devant la mairie, restes de cour intérieure, restes de

silo (Xe siècle ?). Derrière la mairie, des restes de l’église

Sainte-Geneviève, siège de la paroisse du XIIIe siècle, notamment

des vestiges de la nef. On sait que l’église a servi de carrière de pierres au

XIXe siècle. D’ailleurs, au rez-de-chaussée du théâtre, on trouve

des vestiges de cette église. Il est

question de l'ancien théâtre disparu dont a retrouvé un dallage, me

semble-t-il. La forme du monument semble différente de celle du plan du

XVIIIe siècle. S’ajoute à ces découvertes celle d’un four à cloche.

(d’un

four pour un fondeur de cloche).

L’originalité de Vernon tient en ce que l’on peut étudier

plusieurs espaces étagés du XIIe au XIXe siècle. Arnaud Tastavin définit un certain nombre de termes :

On distingue des sujets « périnatals »,

« immatures » (avant 30 ans), « adultes » (après 30 ans).

On appelle « recrutement » la population présente dans le lieu

d’inhumation. Elle peut être « pré-jennerienne », autrement dit avant

les vaccinations. —

Le

cimetière paroissial Sainte-Geneviève On trouve des sarcophages ou des coffrages en plâtre, des morts

sur un mètre cinquante d’épaisseur, des morts dans l’emprise de l’église, un

hypogée (tombe souterraine) et, dans les fondations, les restes d’un calvaire. Sur le parvis de la collégiale, 120 sépultures du XIVe

au XVIe siècle, dont 80 % de squelettes de moins de cinq ans.

S’agirait-il de restes d’enfants mis en nourrice pour [par] les familles

parisiennes ? — Le

cimetière Notre-Dame Essentiellement des adultes. — Le

cimetière communal du XIXe siècle de la Gravelle Hommes, femmes et enfants, des cercueils et des sujets

habillés, probablement sur l’emplacement de concessions. Conclusion L’équipe est maintenant entrée dans la phase de

post-fouilles. Il s’agit de laver les artefacts, de les conditionner, de mettre

au propre les informations, d’étudier les ossements et d’établir une base de

données. Il conviendra également d’affiner les datations, de mieux

comprendre le Vernon du haut Moyen Âge, de mieux appréhender les ensembles

architecturaux, de compléter les plans anciens, d’interpréter les anomalies et

certaines évolutions. De même, on pourra comprendre l’évolution des pratiques

funéraires entre le XIIe et le XIXe siècle,

l’organisation des espaces funéraires, l’état sanitaire et les conditions de

vie de la population. Une approche statistique sera possible en intégrant les

données historiques disponibles. Arnaud Tastavin termine en remerciant les 32 membres de

l’équipe, les agents de la ville de Vernon, Karine Duval, chargée de la

valorisation à la MADE et à Gisacum. Jean Pouëssel félicite le conférencier, qui a su présenter

un métier, des méthodes et des trouvailles. Parmi les questions, Jean Baboux a demandé si l’on pouvait

vraiment parler d’une cité gallo-romaine ou d’un village mérovingien. Arnaud

Tastavin répond qu’on ne peut conclure sur une cité antique, et que l’on ne

saurait parler à ce stade de village mérovingien, mais plutôt d’une structure

lâche, sans monumentalité. On s’intéresse ensuite au devenir des artefacts. C’est

l’État qui les possède et les confie à la DRAC ou au SRA. Un dépôt dans un

musée est possible. Les squelettes pourraient constituer une collection de

référence (SRA ? Université de Caen ?), ou bien être réinhumés, ou

encore déposés dans un ossuaire réouvrable pour études complémentaires. Il est aussi évoqué les crues et leurs éventuels effets. On

note effectivement la présence de battements de nappe place Barette et rue de

Montigny (ne s'agit-il pas du rû de Montigny ?), où se trouvait le

moulin Quincampoix, ainsi que des couches hydromorphes. Enfin, à une question sur les plantes, Arnaud Tastavin répond que les graines, pollens et parasites sont sous-traités à des spécialistes du paléo-environnement. Jean Pouëssel conclut la soirée en demandant quand le

rapport de fouilles sera disponible : pour le rédiger, les archéologues

disposent seulement de deux années après la fin des fouilles. |

| Mardi 20 juin 2023 Soirée de juin au château de Bonnemare à Radepont |

|

|

| Jeudi 21 septembre 2023 . l'histoire de la pomme de terre François Terrier |

Présentation de la conférence : Président de l'association des Amis du Patrimoine des Andelys, François Terrier est aussi agriculteur, issu d'une famille de cultivateurs de pomme de terre depuis plusieurs générations. Il nous contera l'histoire et l'aventure du tubercule depuis ses humbles origines dans les Andes et sa lente acceptation en Europe. Solanum tuberosum a fait son chemin ; elle est désormais cultivée sur tous les continents. Seront présentés les raisons de son lent développement en France et le rôle d'Antoine-Augustin Parmentier pour soutenir l'intérêt de sa culture et de sa consommation. Résumé de la conférence : Le président s’est félicité que pour cette conférence de rentrée l’assistance soit nombreuse, une rentrée chargée, puisque dès le samedi 23 septembre à 19 h. aura lieu dans la salle Vikings une conférence sur « L’aventure spatiale française, de 1945 à la naissance d’Ariane » par Philippe Varnoteaux, docteur en histoire, spécialiste de l’histoire de l’astronautique française (cette conférence s’inscrit dans le programme « Les entretiens de Vernon », lui-même inclus dans le programme de « Vernon capitale des villes Ariane »). Il a ensuite présenté le conférencier, président de l’association des Amis du Patrimoine des Andelys, agriculteur, issu d’une famille de cultivateurs de pommes de terre depuis plusieurs générations. Il l’a remercié d’avoir accepté très aimablement d’avancer la date de sa prestation, puisque le conférencier prévu n’a pu venir pour raison familiale. Il a souligné que le sujet n’était inhabituel qu’en apparence, car, ne se limitant pas à l’histoire locale ou générale, le CEV a déjà proposé entre autres des conférences sur la flore. M. François Terrier a ensuite annoncé le plan de son propos : l’histoire de la pomme de terre, puis la culture de ce tubercule. En préambule, il a défini la pomme de terre. Appartenant à la famille des solanacées, comme la tomate, composée à 80 % d’eau, elle est vivante, et peut-être comparée à un gros grain de blé. Son amidon la rend particulièrement intéressante pour la nutrition par l’apport de sucres lents. Contrairement à celles de la tomate (qui est un fruit), ses graines sont toxiques. Prolifique, elle produit environ 3 kg de tubercules par mètre carré en une centaine de jours. Sensible à la lumière, elle verdit et produit de la solanine, qui la rend indigeste. Sa température idéale de conservation est de 6°, qui la maintient au « zéro de végétation ». Le 21 septembre est la date optimale de récolte, car, arrachée et conservée, elle entre en dormance. Caractéristique importante : un champ de pommes de terre ne brûle pas. L’histoire de la pomme de terre De la Cordillère des Andes à l’Europe Papas dans la langue amérindienne du Pérou, papatas en espagnol du XVIe siècle (aujourd’hui papa), la patate (véritable nom de cette plante) est connue depuis 3 000 ans et elle pousse du niveau de la mer jusqu’à 4 000 m. Les Indiens la transformaient en boulettes ou en galettes déshydratées, pratiquant une lyophilisation sans énergie. Quand les Conquistadors arrivent en 1530, ils ne s’y intéressent guère et rapportent en Espagne piments, cacao et or. Ce sont des missionnaires qui l’introduisent en Espagne en 1550, où elle est assez vite appréciée. Dix ans après, elle parvient en Italie, et vingt ans plus tard en Angleterre. En 1558, le médecin et botaniste arrageois Charles de l’Escluse, qui enseigne aux Pays-Bas, l’introduit en Allemagne, Autriche, Suisse et est de la France. Les frères Bohin, amiénois, la décrivent en 1596. À partir de 1600, elle fait l’objet d’une consommation de masse en Irlande. En France, elle est réservée aux animaux et aux plus pauvres en période de disette. Condamnée par l’Église (NB ce point a donné lieu à discussion après la conférence) comme ombre de la nuit et fruit du diable, elle est cependant cultivée dans leurs jardins par les curés de campagne. Le rôle de Parmentier Né le 12 août 1737 à Montdidier, Antoine Parmentier devient apothicaire dans sa ville natale puis à Paris. En 1757, la guerre de Sept Ans lui donne l’occasion d’aller à Hanovre en Allemagne où il soigne les blessés. Capturé plusieurs fois, il est nourri avec de la purée. Nommé pharmacien aux Invalides, il remporte le premier prix du concours de l’académie de Besançon et il publie en 1779 un Examen chimique de la pomme de terre. Lors de la famine de 1785, il en fait la promotion dans la plaine des Sablons sise dans le village de Neuilly et, le 24 août, il offre une fleur de la plante à Louis XVI. Est ainsi ouverte la voie de la démocratisation de la pomme de terre. S’il reste célèbre pour avoir rendu la pomme de terre populaire, Parmentier a été un personnage important, auteur de 189 publications et nommé en 1805 Inspecteur général des services de santé de l’armée. Il meurt en 1813. La famine en Irlande Sur les 70 000 km² du territoire vivaient en 1845 huit millions d’habitants, qui se nourrissaient en grande partie de pommes de terre. En effet, les Corn Laws imposaient une taxe sur le blé et la viande. Peut-être venu d’Amérique (il se répandra partout dans le monde), le mildiou fait des ravages et provoque cinq années de famine, qui réduisent la population à trois millions. Trois millions ont émigré, deux sont morts. La bouillie bordelaise était alors inconnue et rien n’a pu ni prévenir ni arrêter la maladie. La culture de la pomme de terre Plantation On plante en butte, ce qui permet d’augmenter la surface d’exposition au soleil et d’évacuer l’eau de pluie sur les versants. Les buttes ont 75 cm d’écartement, et les plants sont semés tous les 40 cm. On plante toujours la première génération, pour éviter la dégénérescence. Il faut trois machines : un semoir, une façonneuse de buttes, une arracheuse. On récolte la terre avec les tubercules, la séparation se faisant dans l’arracheuse. Croissance et développement Il suffit de 100 jours. Un labour d’hiver permet d’exposer l’argile au gel et d’éviter les mottes. On plante la « mère », puis la tubérisation se produit . On craint toujours le mildiou quand les températures et les pluies printanières sont importantes. Quant la plante entre en sénescence, on coupe la partie aérienne et on laisse en terre trois semaines pour durcir la peau. Arrachage Il importe d’enlever les pierres et de ne pas faire tomber les tubercules d’une hauteur supérieure à 30 cm, sinon elles s’abîment. Croissance et conditionnement Les pommes de terre lavées sont périssables. Non lavées, conservées à la bonne température, elles durent plusieurs mois. L’avenir de la pomme de terre Aliment complet (vitamines C, B6 et B9, potassium, acides aminés essentiels, amidon), sa consommation diminue cependant en France : 50 kg, dont 25 transformés (chips, purées préparées, etc.) par individu et par an. La moyenne européenne est de 90 kg. En 2008, l’Année internationale de la pomme de terre a permis d’étendre sa culture dans le monde. S’il faut 200 jours pour que les céréales puissent être récoltées, les 100 jours de la pomme de terre, son adaptation à tous les sols, sa facilité de consommation locale en font un produit très rentable et abondant. Si la conférence fut un peu courte, elle fut fort intéressante, combinant expérience personnelle et considérations tant historiques que techniques, et les nombreuses questions en ont témoigné. Elles ont notamment porté sur les variétés (la charlotte est reine depuis 1984, mais chaque année de nombreuses variétés nouvelles apparaissent, dont certaines trouvent un avenir commercial), le doryphore (il a quasi disparu), sur la conservation chez soi (les pommes freinent la germination des pommes de terre – on peut les mettre sous la cendre ou le sable), sur la culture dans l’Eure (elle y est largement dominée par celle des plants), sur l’activité professionnelle du conférencier (il a arrêté la pomme de terre depuis trois ans, sauf dans son jardin, car, passé au bio il y a quinze ans, le changement climatique l’aurait contraint à de gros investissements – une chambre froide en particulier – et, de plus, les normes de l’agriculture biologique rendent difficile la lutte contre le mildiou). |

| Samedi 23 septembre 2023 dans le cadre CVA

L’aventure spatiale française, de 1945 à la naissance d’Ariane. |

|

Présentation de la conférence :

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les armées françaises, comme celles

des Alliés, participent à des opérations spéciales c Au début des années 50, un champ de tir est aménagé au Centre

interarmées d’essais d’engins spéciaux (CIEES) de Colomb-Béchar, à Hammaguir,

pour mettre au point Véronique, qui devient en 1954 la première fusée-sonde «

française » opérationnelle. Elle est alors exploitée pour l’exploration de la

haute atmosphère par des scientifiques français et même parfois allemands. Avec le début de la conquête spatiale, Véronique est modernisée et,

sous sa version AGI, elle permet aux scientifiques d’effectuer d’importantes

expériences spatiales. Des vols suborbitaux avec des animaux (rats, chats) sont

même entrepris dans les années 60. Le succès est tel que des versions

améliorées sont développées. La fermeture du CIEES en 1967 ne met pas fin à

l’aventure Véronique, qui est encore exploitée au Centre spatial de Kourou

(CSG) qu’elle inaugure le 9 avril 1968. Toutefois, la fin des fusées-sondes entraîne la fin de la carrière de

Véronique, dont le dernier lancement intervient au CSG le 31 mai 1975.

Enseignant,

docteur en histoire, membre de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace

(IFHE), Philippe Varnoteaux est un spécialiste des débuts de la conquête

spatiale française. Il a publié de nombreux articles scientifiques et de

vulgarisation, ainsi que plusieurs ouvrages dont L’aventure spatiale

française de 1945 à la naissance d’Ariane (Nouveau Monde, 2015). Dans le

cadre de l’association Histoires d’espace dont il est vice-président, il

présente des conférences, réalise des entretiens avec d’anciens acteurs du

spatial et contribue à des publications d’ouvrage dont le dernier, Soixante

histoires d’espace en France 1961-2021, paru chez Ginkgo en 2022.

Actuellement, il prépare un nouvel ouvrage sur Hammaguir, première base

spatiale française au sein du Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux.

|

| Jeudi 19 Octobre 2023 . Louis-Urbain Aubert (1695-1760), le plus célèbre des marquis de Tourny Christian Roy |

Présentation de la conférence :

Quatre

marquis se sont succédé à Tourny de 1686 à 1787. Louis-Urbain Aubert

est le troisième d’entre eux. Il hérite du titre en 1726 à la mort de

son père, décédé à Vernon. Juriste de formation, Louis-Urbain débute sa

carrière à Paris, avant d’être nommé en 1730 intendant de la généralité

de Limoges. Il y réalise de nombreux travaux qui modernisent la ville

dont il favorise le développement économique. Résumé de la conférence :

En 1730, Louis-Urbain Aubert est nommé intendant de la généralité de Limoges ; il y reste jusqu’en 1743. À cette époque l’intendant est un personnage important, il est le représentant du roi dans la généralité, un peu comme aujourd’hui le préfet de région. Dans la généralité, Louis-Urbain Aubert développe l’économie en encourageant la production des bougies, ainsi que la fabrication de faïences, il fait venir à Limoges Massié dont certaines de ses productions sont exposées au musée Adrien-Dubouché. Le marquis de Tourny entreprend de grands travaux d’urbanisme, avec une grande place, devenue aujourd’hui la place Jourdan ; le carrefour Tourny conserve le souvenir de ces transformations. À Brive, l’intendant construit en 1734 un pont sur la Corrèze baptisé du nom de pont Cardinal, en l’honneur du cardinal Dubois, ministre de Louis XV. Un quai Tourny existe aujourd’hui dans cette ville. Pendant son séjour, Louis-Urbain Aubert est chargé de l’intégration de la vicomté de Turenne dans le royaume après son achat par le roi en 1738. Nous pouvons citer la place Royale conçue par l’architecte Gabriel, les allées Tourny jusqu'au futur théâtre construit après son départ, le jardin public, la place Dauphine, les portes comme la porte de Bourgogne ou la porte d’Aquitaine. Louis-Urbain Aubert après quelques années de bonne entente, connaît cependant un conflit avec la jurade et le parlement en raison en particulier des droits d’entrée des vins du Quercy. L’intendant quitte Bordeaux en 1757 ; son fils aîné prends sa suite, mais la présence de ce dernier sera de courte durée puisqu’il décède au bout de trois ans seulement, en septembre 1760 deux mois avant la mort de son père. Louis-Urbain Aubert de Tourny est

nommé conseiller d’État ;

il vit peu dans son château de Tourny ; il meurt à Paris le 28 novembre

176 Le titre revient à un fils cadet, Galliot-Louis Aubert (1735-1787), dernier marquis de Tourny ; le château est détruit à la Révolution. L’actuelle demeure, datant du XIXe siècle a été construit sur les caves du château du marquis. |

| Samedi 21 octobre 2023 dans le cadre CVA Tintin et l'espace Gérard Gengembre |

Présentation de la conférence :

Entre 1950 et 1953, sous le titre unique de On a marché sur la Lune

paraissait dans le journal Tintin le récit véridique de la conquête de

la Lune connu aujourd’hui sous la forme de deux albums, Objectif Lune

(1953) et On a marché sur la Lune (1954). Il est grand temps

aujourd’hui de remettre les pendules à l’heure et d’affirmer haut et

fort que c’est bien Tintin qui a fait les premiers pas sur notre

satellite, et non pas, bien plus tard, en 1969, Niel Armstrong.

Très sérieusement documentée, cette bande dessinée est conforme à l’état de la science astronautique de l’après-guerre et, entre autres, montre qu’il y a de l’eau gelée sur la Lune, découverte que la NASA sera bien obligée de confirmer...en 2009 seulement ! Rendons donc à Hergé ce qui est à César : propulsée par le moteur atomique inventé par le professeur Tournesol, la fusée lunaire est partie de Sbrodj en Syldavie et a aluni sur le cirque Hipparque il y a soixante-dix ans. Oui, soixante-dix ans ! Gérard Gengembre, spécialiste de la littérature du XIXe siècle, est aussi un passionné de bande dessinée. Les œuvres d'Hergé et particulièrement l'expédition lunaire de Tintin n'ont pas de secrets pour lui.

|

| Jeudi 16 Novembre 2023 Les représentations de saint Adjutor Jean Baboux |

Présentation de la conférence :  Adjutor est un personnage historique né au Moyen Âge à Vernon ; fils

cadet du seigneur du lieu, Adjutor ayant reçu une éducation

chevaleresque participe à la première croisade, mais durant sa vie

l’appel de Dieu le touche et il finit son existence comme moine. Après

sa mort, Adjutor figure parmi les saints de l’Église catholique.

Adjutor est un personnage historique né au Moyen Âge à Vernon ; fils

cadet du seigneur du lieu, Adjutor ayant reçu une éducation

chevaleresque participe à la première croisade, mais durant sa vie

l’appel de Dieu le touche et il finit son existence comme moine. Après

sa mort, Adjutor figure parmi les saints de l’Église catholique. Sa renommée touche la région de Vernon et donc le diocèse d’Évreux,

mais aussi celui de Chartres et l'archidiocèse de Rouen. Si un

établissement d’enseignement catholique vernonnais ne portait pas son

nom, Adjutor serait un de ces saints anciens oubliés et bien peu

présents par exemple sur Internet.

Sa renommée touche la région de Vernon et donc le diocèse d’Évreux,

mais aussi celui de Chartres et l'archidiocèse de Rouen. Si un

établissement d’enseignement catholique vernonnais ne portait pas son

nom, Adjutor serait un de ces saints anciens oubliés et bien peu

présents par exemple sur Internet.Ses représentations figurées sont assez nombreuses et très diverses : Adjutor est parfois représenté en chevalier, plus fréquemment il est montré en moine dans des poses les plus variées. Les plus anciennes figures remontent à l’époque de Louis XIII, mais le XIXe siècle et le XXe siècle ne sont pas avares de statues, de peintures ou de médailles de saint Adjutor ; plus insolites, des sites de ventes d’objets de piété implantés aujourd’hui aux États-Unis proposent des posters, des poupées, des quilles censés rappeler ce saint vernonnais. Jean Baboux nous fera revivre avec son talent habituel, grâce à de nombreuses représentations peu connues, voire totalement ignorées, un aspect inédit du culte de ce saint local traditionnellement considéré comme le protecteur des bateliers de la Seine. Devant

une belle assistance, Jean Pouëssel a souligné que Jean Baboux donnait

ce jour sa vingt-quatrième conférence pour le CEV, ce qui fait de lui

le recordman absolu. Il a indiqué que le CEV n’avait jamais proposé de

conférence sur saint Adjutor, et que, depuis leur création en 1961, les

Cahiers vernonnais n’avaient jamais consacré d’article à cette figure

dont le nom est pourtant connu de tous les Vernonnais grâce au lycée

privé ainsi baptisé. Il est vrai que l’on sait peu de choses sur ce

personnage.

Avant de donner la parole au conférencier, il a salué la mémoire de Bernard Bodinier, récemment disparu, qui fut président de la SED de Louviers pendant dix-neuf ans et président de la Fédération pendant sept ans. Auteur notamment d’une thèse remarquable sur la vente des biens nationaux dans l’Eure pendant la Révolution et d’un ouvrage sur ces ventes en France, il laisse un grand vide. Jean Baboux a divisé sa conférence en deux parties d’ampleur inégale. 1. La vie et les miracles de saint Adjutor  Adjutor (ou Adjuteur) est né à Vernon au XIe siècle et mort à Pressagny-l’Orgueilleux le 30 avril 1131. Fils cadet du

seigneur de Vernon, sa mère Rosamonde étant originaire de Blaru, ayant

reçu une éducation chevaleresque, il participe à la première Croisade,

dite des chevaliers, avec le contingent des Normands commandés par le

duc Robert Courteheuse. Il combat en Terre sainte pendant dix-sept

années. Prisonnier des Sarrazins, subissant des tourments

psychologiques et physiques, il revient miraculeusement à Pressagny,

porté par deux anges. Il s’agit du phénomène de téléphorie (transport

au loin), qui affranchit l’individu de l’espace-temps, et que le

docteur Jean Fournée a analysé dans un opuscule fort intéressant.

Adjutor mène une vie d’ermite, dormant à même le sol, avant de se

rendre au monastère de Tiron dans le Perche. De retour à Pressagny, il

est sanctifié après sa mort, bien que n’ayant été ni abbé, ni évêque.

2. Les représentationsSon miracle le plus célèbre consiste à avoir mis fin aux remous de la Seine à la hauteur des Bouches-Manon en jetant ses chaînes dans le fleuve, permettant ainsi la navigation, ce qui fait de lui le saint patron des bateliers. Sa fête est le 30 avril. Saint Adjutor est représenté sous deux aspects principaux : en chevalier ou en moine. Les chaînes sont présentes. . A. À propos de Vernon . 1. Un dessus de porte sur la façade du logis du maître de pont, rue de la Porte-de-l'Eau ou Bourbon-Penthièvre. Après les bombardements de mai 1944, ce linteau a été fortement endommagé. Un morceau a été retrouvé dans les gravats, un autre grâce à un dragage de la Seine. Composé de deux morceaux, le vestige du linteau se trouve aujourd’hui sur le mur du pavillon de Penthièvre . Saint Adjutor est représenté à bord d’un bateau foncet en compagnie de l’archevêque de Rouen et d’un nautonnier. Il s’agit du miracle des chaînes. . 2. Dans l‘ouvrage de l’abbé Jean Théroude, La vie et l'Office de Saint Adjuteur, Patron de la Noblesse et de la ville de Vernon en Normandie, 1638 : . a. une gravure de Gabriel Pérelle (1604-1677), qui présente la seule vue de l’amont connue de Vernon. Au-dessus de la ville, saint Adjutor, en chevalier, est flanqué de sainte Marie-Madeleine et de Bernard de Tiron, et encadré par deux anges. Il est en armure de parade dite au chariot. b. une gravure de Louis Richer (16**-16** ‒ il aurait été actif à Paris entre 1640 et 1670), ajoutée dans la réimpression du livre de l’abbé Théroude , et nous ignorons donc la date de cette gravure. Saint Adjutor, en moine avec des attributs guerriers, offre ses chaînes à Dieu en échange de sa clémence. c. une gravure de Michael van Lochom (1601-1647). Représenté en « matamore », saint Adjutor foule des Sarrazins, dessinés comme des Turcs. 3. Dans le livre de Bourgoing de Villefort, La Vie des SS Pères d’Occident, 1729, tome 2 : une gravure montrant saint Adjutor en ermite devant la chapelle de son ermitage à Pressagny. 4. Dans le livre d’Edmond Meyer, Histoire de la ville de Vernon et de son ancienne châtellenie, 1874 : une gravure ayant inspiré le tableau suivant. 5. Dans la collégiale : un tableau de Julien Devos (1845-1925) de 1873, où est peint le miracle des chaînes, en cours de restauration à Saint-Wandrille. Le saint est en moine, avec l’archevêque de Rouen et un nautonnier. 6. Dans la collégiale également : une statue moderne de Marc-Édouard Jacquin (1901-1974). 7. Dans la collégiale toujours : un vitrail réalisé en 1994 par la maison Lorin, Hermet et Juteau. Non figuratif et très lumineux, il permet d’imaginer saint Adjutor jetant ses chaînes dans la Seine et calmant ainsi les eaux. 8. Au lycée Saint-Adjutor, fondé en 1943 : une statue de Françoise Zig-Tribouilloy, née en 1943. Elle est sculptée dans le bois d’une solive de la galerie des Batailles du château de Versailles, endommagée par un attentat en 1978. En moine avec ses chaînes, le saint a une croix recroisetée, celle des armes de Godefroy de Bouillon. Il est également sur une médaille et un autocollant, ainsi que sur le logo postal du lycée. 9. Une illustration dans l’édition de 1925 de Pierre Nozière d’Anatole France, parue chez René Kieffer. Vernon est évoqué dans ce roman. Elle est due à Paul-Maurice Vigouroux (1876-1954), qui montre le saint en chevalier avec un limbe.  10. La grande fête de saint Adjutor de 1931. Le curé Jules Delalande a organisé une grande manifestation, avec un pèlerinage de Vernon à Pressagny sur le Boieldieu, navire à vapeur et à aubes affrété pour l’événement qui a transporté 6 000 personnes. Il avait fait venir l’évêque Alphonse Gaudron (1880-1967), qui a exercé son ministère de 1931 à 1964, et Joseph Tissier, évêque de Châlons-sur-Marne et héros de la Grande Guerre. B. Dans l’Eure Un vitrail dans l’église Saint-Quentin de Poses, village des bateliers. C. En Eure-et-Loir Une statue en moine dans l’abbaye de Thiron-Gardais. Elle est du XIXe siècle dans le style sulpicien. D. À Blaru, dans les Yvelines La fontaine Saint-Adjutor, réputée miraculeuse, avec une statue de 1840, décapitée en 1916. Il y avait un lavoir, aujourd’hui inaccessible en raison d’une station de pompage. Le ru Saint-Adjutor alimente ainsi plusieurs communes. E. En France Le Pèlérinage nautique international de 1927, pour lequel une médaille représentant le saint est apposée sur les bateaux, due à Julien-Prosper Legastelois (1855-1931). Il s’est très précisément inspiré de la gravure de Louis Richer. F. Dans le monde  1. En Italie : représenté de manière étonnante, dont on ne connaît pas la source, il est le patron des… nageurs ! 2. Sur le site de vente américain « Etsy », on trouve d’étranges objets censés représenter saint Adjutor, comme une quille, une poupée de Noël, des posters le montrant en nageur sportif ! Très originale, cette conférence a passionné les auditeurs, qui ont posé quelques questions, portant plus sur la vie du saint et ses miracles que sur les représentations, ainsi que sur le prénom, rarement donné ‒ mais on le trouve au Québec ‒ et sur la quasi absence de travaux sur le pèlerinage à Pressagny en l’honneur de sainte Marie-Madeleine. Saint Adjutor est, dit-on, inhumé dans la chapelle du château de La Madeleine. |

| Jeudi 14 Décembre 2023 La comtesse du Barry Emmanuel de Waresquiel et Gérard Gengembre |

Prés entation de la conférence : entation de la conférence :Qui fut Jeanne du Barry ? Une femme jusque là enfermée dans une légende noire, celle de la dernière maîtresse, surgie des bas-fonds, d’un Louis XV vieilli, jouisseur et vilipendé. Or, pour la comprendre, il s’agit à la fois de retrouver son identité, de suivre son extraordinaire parcours, de la situer dans le milieu de la Cour et de la replacer dans son époque, les dernières années d’un règne qui, s’il connaît une crise de l’absolutisme, est aussi celui d’une quasi-perfection des arts, dont Madame du Barry fut une véritable égérie, tant à Versailles qu’à Louveciennes. Son ascension fulgurante, sa disgrâce, sa fin tragique sur l’échafaud scandent un destin où se donnent à lire tant l’éclat du féminin triomphant que bien des questions essentielles d’un siècle en marche vers la Révolution : identité et illégitimité, sentiments et ambition, libertinage et morale, argent et pouvoir, transparence et secret, puissance de la presse et formation de l’opinion, et, surtout peut-être, le rôle des femmes et la revanche des hommes.

|